慢性腎臓病(CKD)とは

慢性腎臓病(CKD)は、腎臓の構造的あるいは機能的な異常が3ヶ月以上持続する状態を指します。犬と猫のどちらにも認められる疾患であり、特に7歳以上の高齢の犬と猫でその有病率が顕著に増加します。

一度損傷した腎臓組織は再生しないため、CKDは不可逆性の進行性疾患ですが、早期に発見し適切な管理を行うことで、腎機能の低下速度を緩やかにし、病状の進行に伴う合併症を最小限に抑えることが可能です。

なぜ腎臓は機能を失うの?

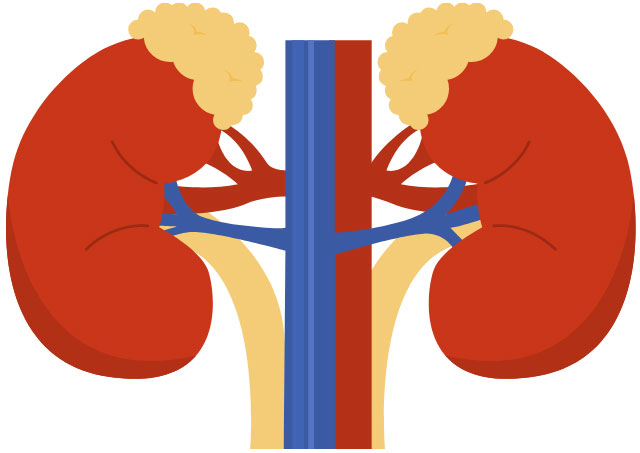

腎臓は体内の老廃物排泄、水分・電解質バランスの維持、血圧の調節、ホルモン産生など、生命維持に不可欠な多岐にわたる役割を担っています。CKDの病態は複雑ですが、主な原因として以下の点が挙げられます。

ネフロン数の減少

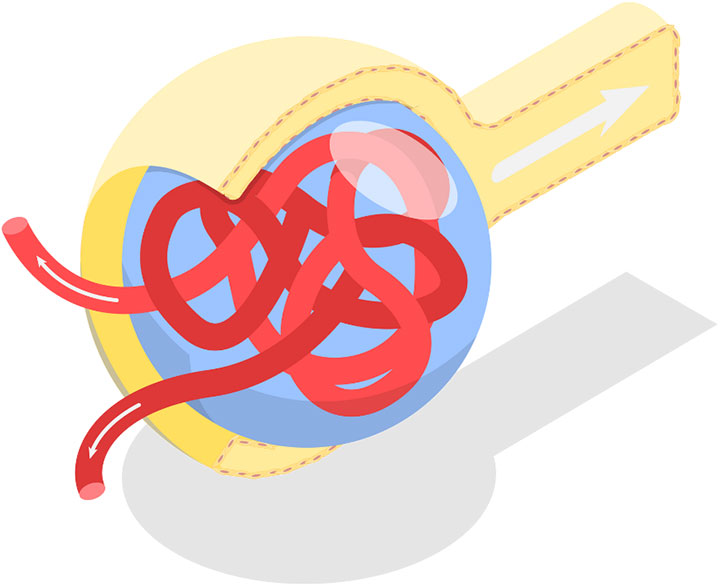

慢性的な炎症、線維化、虚血、免疫介在性疾患、遺伝的要因(例:多発性嚢胞腎)などにより腎臓の機能単位であるネフロンが徐々に破壊されます。

代償性過剰ろ過

残存するネフロンが失われた機能を代償しようと過剰に働くことで、結果的に残存ネフロンにも負担がかかり、さらに損傷が進行します。

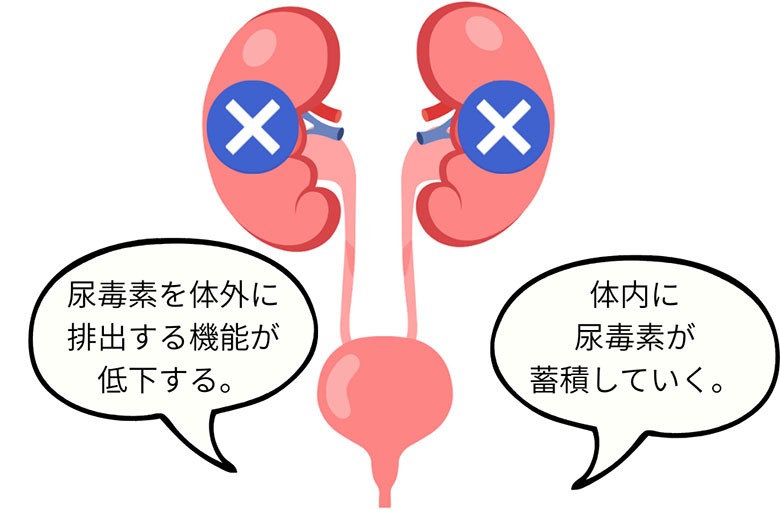

尿毒素の蓄積

腎機能の低下に伴い、BUN(尿素窒素)やクレアチニン、SDMAなどの尿毒素が体内に蓄積し、様々な臨床症状を引き起こします。

電解質・酸塩基平衡の異常

リンやカリウムなどの電解質バランスが崩れ、代謝性アシドーシスを招くことがあります。

内分泌機能の低下

腎臓で産生されるエリスロポエチン(赤血球産生を促進するホルモン)の低下による貧血や、活性型ビタミンDの産生低下による二次性副甲状腺機能亢進症などが起こります。

どんな症状が出ますか?

CKDの初期段階では、腎臓の代償能力が高いため、ほとんど症状を示さないことが多いです。病状が進行し、機能しているネフロンが全体の75%以下になると、特徴的な症状が現れ始めます

多飲多尿

腎臓の尿濃縮能が低下し、水分を保持できなくなるため、脱水を防ぐために飲水量が増え、それに伴い排尿量も増加します。犬では、夜間の排尿回数が増える(夜間頻尿)こともあります。

食欲不振・体重減少

尿毒素の蓄積による消化器症状(吐き気、口内炎)や全身性の倦怠感が食欲不振を招き、持続的な体重減少につながります。

嘔吐・下痢

胃腸管の尿毒素性潰瘍や炎症により、消化器症状が見られます。

被毛の質の低下・口腔内の変化

脱水や栄養状態の悪化により被毛の艶が失われたり、尿毒素により口臭(アンモニア臭)や口腔内潰瘍が見られることがあります。

元気消失・活動性の低下

貧血や尿毒症による全身倦怠感のため、活動性が低下し、寝ている時間やじっとしている時間が増えます。散歩を嫌がるようになる犬もいます。

高リン血症や低カリウム血症などが原因で、筋力低下や歩行異常が起こることがあります。

嗜眠

意識レベルが低下し、ぼんやりしているように見えることがあります。

診断アプローチ

CKDの診断には、血液検査、尿検査、画像診断、血圧測定などを総合的に評価することが重要です。

血液検査

- SDMA(対称性ジメチルアルギニン)

早期の腎機能低下を反映するバイオマーカーであり、腎機能が約25%低下した段階から上昇することが報告されています。特に犬ではSDMAがクレアチニンよりも早期に上昇する傾向があります。 - クレアチニン(Cre)

腎機能の指標として広く用いられますが、腎機能が約75%低下してから顕著に上昇するため、早期発見にはSDMAとの併用が推奨されます。 - BUN(尿素窒素)

クレアチニンと同様に腎機能の指標ですが、食事内容や脱水の影響を受けやすいという特徴があります。 - リン(P)

腎機能低下に伴い、リンの排泄が滞り高リン血症を呈します。高リン血症は腎臓病の進行を加速させるため、管理が重要です。 - FGF23(線維芽細胞増殖因子)

慢性腎臓病で最も早期に動く因子。リン代謝異常の早期発見やリン制限食の開始の判断など治療介入の指標となる。 - カルシウム(Ca)

高リン血症との関連でカルシウム-リン積が上昇し、異所性石灰化のリスクを高めることがあります。犬では腎不全の進行に伴い低カルシウム血症を呈することもあります。 - カリウム(K)

腎臓病の進行に伴い、カリウムの異常(高カリウム血症または低カリウム血症)が見られることがあります。 - ヘマトクリット(Ht)/ 赤血球数

腎性貧血の有無を評価します。

尿検査

- 尿比重

腎臓の尿濃縮能を評価する最も重要な指標の一つです。犬では1.030以下、猫では1.035以下の場合に腎臓病が疑われます。 - 尿蛋白クレアチニン比(UPC)

腎臓からのタンパク漏出の程度を定量的に評価します。尿蛋白は腎臓病の進行リスク因子であり、その管理が重要です。 - 尿沈渣

尿中の細胞、結晶、円柱などを確認し、炎症や結石の有無を判断します。

画像診断

- 超音波検査:

腎臓のサイズ、形状、皮質・髄質の分化、腎盂の拡張、腎結石や嚢胞の有無などを詳細に評価します。犬においては、腎臓の腫瘍や水腎症などの特定疾患の診断にも有用です。

- X線検査:

腎臓の全体的なサイズや形状、骨格系の異常(腎性骨異栄養症など)を評価します。

血圧測定

- 腎性高血圧はCKDの重要な合併症であり、腎臓病の進行を加速させます。定期的な血圧測定を行い、必要に応じて降圧剤による管理を行います。

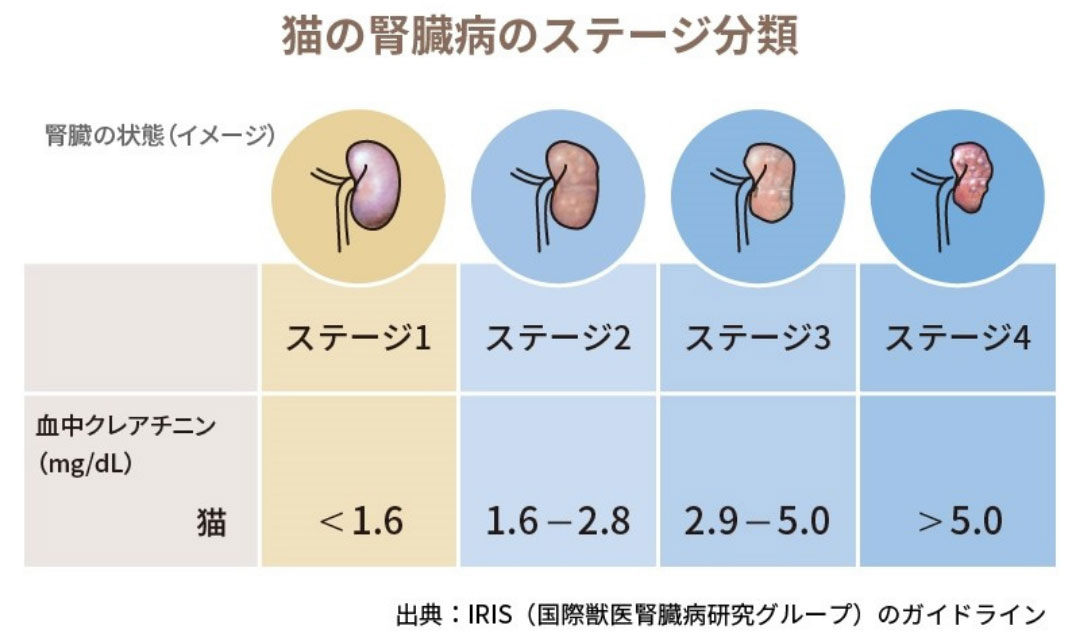

CKDのステージ分類

国際獣医腎臓病研究グループ(IRIS: International Renal Interest Society)は、血中クレアチニン濃度に基づきCKDを4つのステージに分類し、さらにUPCと血圧に基づいてサブステージングを行うことを推奨しています。

このステージ分類は、治療方針の決定や予後の予測に非常に重要です。犬と猫で共通の基準が用いられます。

| IRISステージ1 | 腎機能異常の兆候があるが、クレアチニンは基準範囲内。SDMAの上昇や尿比重の低下、尿蛋白などが認められる。 |

|---|---|

| IRISステージ2 | 軽度から中等度の腎機能低下。クレアチニンが軽度上昇。多くの症状はまだ現れない。 |

| IRISステージ3 | 中等度から重度の腎機能低下。クレアチニンが顕著に上昇し、尿毒症症状が現れることが多い。 |

| IRISステージ4 | 末期腎不全。クレアチニンが非常に高く、重篤な尿毒症症状が見られる。 |

治療と管理

CKDの治療は、病気の進行を抑制し、残存する腎機能を保護すること、そして尿毒症症状や合併症を管理することに重点を置きます。

食事療法

- 腎臓病用療法食:

低リン、低タンパク(ただし必要十分なアミノ酸は確保)、低ナトリウム、オメガ-3脂肪酸の強化が特徴です。特にリンの制限は腎臓病の進行抑制に非常に重要です。犬においても、療法食への切り替えは治療の要となります。

輸液療法

- 皮下輸液:

脱水の改善、尿毒素の希釈・排泄促進のために行われます。自宅での皮下輸液は、特にステージ3以降の犬と猫において生活の質を向上させる上で有効な手段となります。

薬物療法

- 降圧剤:

高血圧の管理は腎臓と他の臓器へのダメージを軽減し、病気の進行を遅らせます。 - リン吸着剤:

食事中のリンの吸収を抑制し、高リン血症を是正します。 - カリウム補充剤:

低カリウム血症が認められる場合に用いられます。 - 胃腸保護剤

尿毒症による消化器症状を緩和します。 - 造血ホルモン製剤

重度の腎性貧血が認められる場合に検討されます。 - 活性型ビタミンD製剤

二次性副甲状腺機能亢進症の治療に用いられます。

環境とストレス管理

- 犬と猫にとって快適な環境を維持し、ストレスを最小限に抑えることも、全体の健康状態を維持する上で重要です。

飼い主様へ 日々の観察と早期受診の重要性

慢性腎臓病は、犬と猫の高齢期における一般的な疾患であり、早期発見と継続的な管理が愛犬・愛猫の生活の質を大きく左右します。

- 定期的な健康チェック:

7歳以上の犬と猫は、症状がなくても年に一度の健康診断(血液検査、尿検査、血圧測定を含む)を受けることを強く推奨します。 - 家庭での観察:

飲水量、排尿量(トイレの回数や砂・シートの濡れ具合)、食欲、体重、活発さなど、日々の変化に注意を払いましょう。 - 記録:

これらの変化を記録しておくことは、獣医師が病状を把握する上で非常に役立ちます。 - 疑問点の共有:

少しでも気になることがあれば、どんな小さなことでも構いませんので、かかりつけの獣医師にご相談ください。

愛犬・愛猫と飼い主様が、安心で笑顔の多い時間を長く過ごせるよう、私たち獣医療チームがお手伝いさせていただきます。何かご不明な点がありましたら、いつでもご質問ください。

猫の下部尿路疾患(FLUTD)

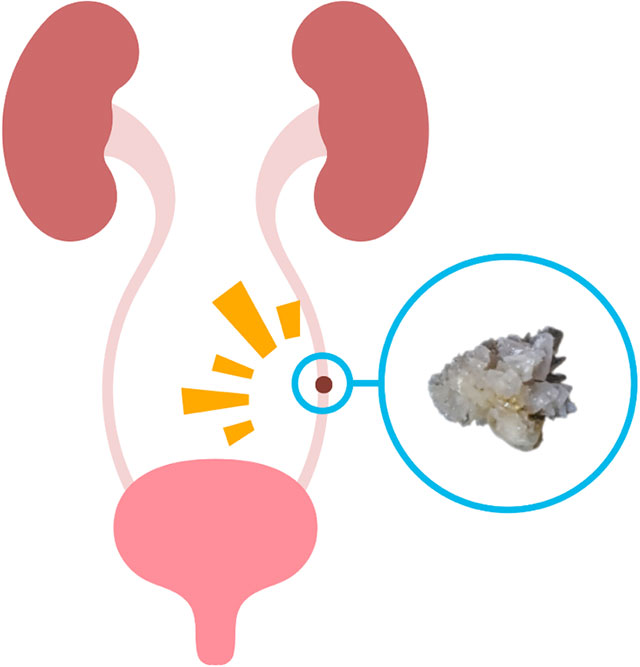

膀胱や尿道に異常が現れる「尿石症」で、オシッコが詰まってしまう病気です。 オシッコの様子が変わってきていませんか?

8才以上の猫、平均では12~13才で見られる病気のひとつです。

- 排尿回数が増えている

- 1回の尿量が減少

- 排尿時に痛みを訴える

- 尿に血が混じっている

悪化すると尿が出なくなり、腎不全へ進行する可能性もある危険な病気です。

原因と対策

砂粒状物質や結石(ストルバイト・シュウ酸カルシウムなど)が貯留することで尿道が詰まってしまいます。

細菌感染や腫瘍などが原因と考えられていますが、肥満や運動不足、水を飲む量が少ない、偏食も一因とされています。また、メスよりも尿道が細くて長いオスに多い傾向があります。

初期の段階であれば尿を直接抜き取り、食事療法を行います。改善されない場合や、腎臓に影響が出てしまった場合は、手術することもあります。肥満気味で運動不足なネコちゃんは要注意です。

犬の胃拡張・胃捻転症候群(GDV)

胃拡張・胃捻転症候群は、胸の深い大型犬に多い病気です。

グレートデン、シェパード、ラブラドール、ゴールデンレトリーバー、グレートピレニーズ、バセットハウンド、ボクサー、ドーベルマン、フラットコーティッドレトリーバーなど。

| 胃拡張 | 胃にガス(主に飲み込んだ空気と発酵したガス)と液体(胃液・粥状の食渣)がたまってあふれる状態。 |

|---|---|

| 胃捻転 | 胃拡張が悪化し、胃が時計回りに捻じれてしまい、ゲップが出来ない状態。血液循環が悪化し、ショック状態になる。 致死的な不整脈が出たり、胃壁が壊死したり、脾臓の壊死が起こることもあります。発見が遅れると死に至る緊急疾患です。 |

原因

胃拡張・胃捻転症候群について、はっきりとした原因は分かっていませんが

- 胃を支えている靭帯が加齢とともに緩んでくること

- 活動的、興奮しやすい性格でガツガツ食べ、水をガブ飲みする

- 食べてすぐに遊びたがる

こうした原因で空気を胃に飲み込んでしまうことが要因と考えられています。この病気は突然起こりますが、夜間・早朝、旅先で起きる傾向があります。

また、中年~老齢犬に多く見られます。

主な症状

以下のような異常が見られたらすぐに診察を受けてください。

- 吐きたくても吐けない

- よだれがたえず出る

- 座っていられない

- 息が苦しそう

- お腹が張っている

- 歯茎が色褪せている

治療法

外科治療

- 手術による胃固定術

- 部分的胃切除術

- 脾臓摘出術

内科治療

- 手術による胃固定術

- 部分的胃切除術

- 脾臓摘出術

予防法

- 1日3回に分けて餌を与え、他頭飼育の場合は離れた場所で給餌する。

- 食餌の前後で運動させないようにする。

- 遺伝的要素が示唆されており、親子・兄弟で発症歴がある場合は注意が必要です。

- 夜遅くなる前に、普段と違った様子がないか確認しましょう。

- 旅行やキャンプではワンちゃん達も遊びすぎて疲れてしまったり、ストレスを感じたりしています。

- 十分な休憩とこまめな水分補給、そして食餌は少なめを心がけてください。

- 熱射病にも注意が必要です。

再発する場合

この病気は再発率が高いため、予防的胃固定術(ガストロペクシー)で胃捻転を防ぐ方法もあります。腹腔鏡手術なので傷が小さく済み、避妊手術と同時に行うことも可能です。

犬と猫の「下部尿路疾患」を深く知り

早期発見に繋げよう!

「あれ?またトイレでうずくまってる…」

「おしっこに血が混じっている…」

もし愛するワンちゃんやネコちゃんに、こんな様子が見られたら、それは病気のサインかもしれません。

彼らは言葉で痛みや不快感を訴えることができません。おしっこの異常は、「下部尿路疾患」という病気の可能性があります。

この病気は、つらい痛みや不快感を伴うだけでなく、場合によっては命に関わることもあります。だからこそ、飼い主さんが病気について正しく知り、日々の観察で小さな変化に気づくことが大切です。

この記事では、下部尿路疾患の症状や原因、動物病院での診断・治療方法、さらにご家庭でできる予防やケアまで、わかりやすく解説していきます。

下部尿路疾患とは?見えない苦痛の多様な顔

犬や猫の泌尿器系は、生命維持に不可欠な「腎臓」と、おしっこを貯めて排出する「下部尿路(膀胱と尿道)」から成り立っています。

下部尿路疾患は、この膀胱や尿道に発生する、実に多様な病態の総称です。それぞれの病態が、ワンちゃんやネコちゃんに苦痛をもたらします。

主な病態

特発性膀胱炎(Idiopathic Cystitis / FIC: Feline Idiopathic Cystitis)

「特発性」とは「原因不明」を意味しますが、特に猫の場合、この膀胱炎はとても多く、ストレスとの密接な関連が指摘されています。

引っ越し、新しいペットの迎え入れ、家族構成の変化、あるいは部屋の模様替えなどの変化でさえ、繊細な猫の膀胱粘膜に炎症を引き起こすことがあります。膀胱の保護膜の機能低下や神経系の過敏性も関与すると考えられており、一度発症すると再発を繰り返しやすいのが特徴です。

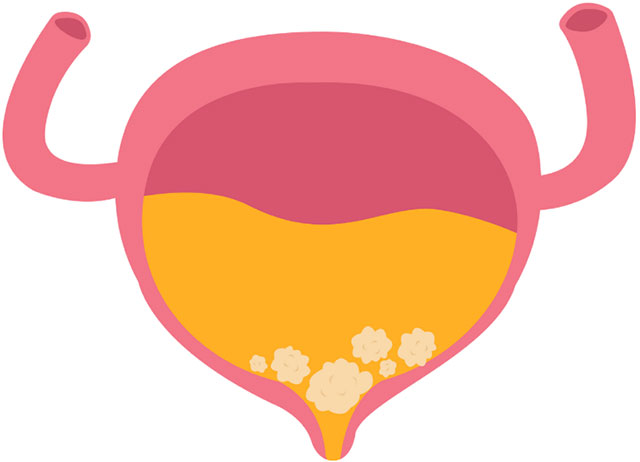

尿石症(Urolithiasis)

おしっこは、体内の老廃物を排出する液体ですが、その中に含まれるミネラルが過剰になったり、尿のpH(酸性・アルカリ性の度合い)が偏ったりすると、結晶化して「尿石(結石)」を形成します。

犬猫で特に多いのは、ストルバイト結石とシュウ酸カルシウム結石です。

- ストルバイト結石:

主に尿路感染症(細菌感染)やアルカリ尿が原因で形成されやすく、食事療法で溶解できる可能性があります。

- シュウ酸カルシウム結石:

尿が酸性に傾きすぎたり、カルシウムやシュウ酸の摂取過多、遺伝的な要因などで形成されやすく、食事での溶解は困難で、外科的な摘出が必要となることが多いです。

これらの結石が膀胱や尿道に刺激を与え、炎症や痛み、さらには尿道の閉塞を引き起こします。

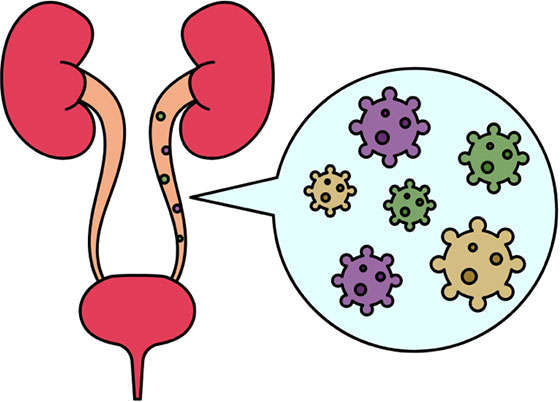

細菌性膀胱炎(Bacterial Cystitis)

文字通り、細菌が尿道から侵入し、膀胱内で増殖することで炎症を引き起こす病気です。

犬で比較的多く見られますが、猫では糖尿病などの基礎疾患がある場合や、免疫力が低下している場合に発症しやすくなります。適切な抗生物質の選択が重要です。

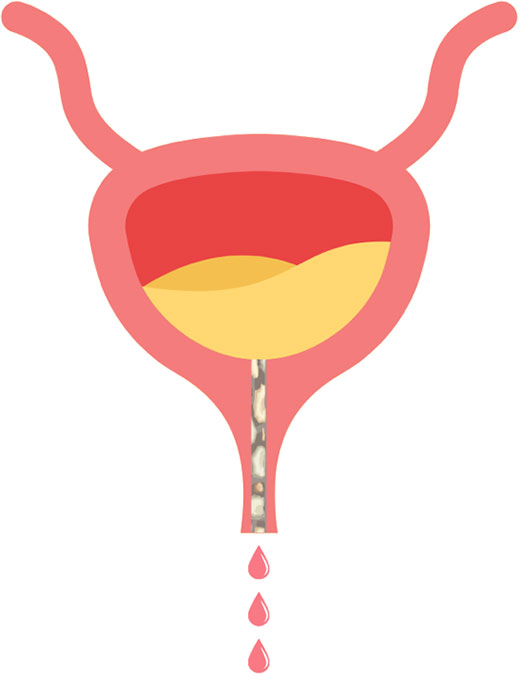

尿道閉塞(Urethral Obstruction)

これは下部尿路疾患の中で最も緊急性が高く、命に関わる病態です。尿道に尿石、尿道プラグ(結晶、粘液、細胞成分などが混じり合った塊)、腫瘍などが完全に詰まり、おしっこが全く出せなくなる状態を指します。

特に尿道が細く長い雄猫に多く発生し、数時間から半日程度で急性腎不全や尿毒症が進行し、最悪の場合、数日で死に至ることもあります。

一刻を争う事態であることを、飼い主さんは肝に銘じておく必要があります。

その他

稀ではありますが、膀胱や尿道の腫瘍(移行上皮癌など)、先天的な尿路の奇形、神経の病気、外傷なども下部尿路症状の原因となることがあります。

こんな症状ありませんか?

動物たちは言葉を話せない分、飼い主さんの「観察力」命綱になります。以下のようなサインは、「助けて」のメッセージかもしれません。

泌尿器系の変化:いつもと違う「おしっこ」の様子

頻尿・排尿困難(頻繁な排尿姿勢、しかし尿は少量または全く出ない)

「何度もトイレに行くのに、ちょっととしか出ない」「トイレでいきんでいるのに、何も出ていない」といった様子は、膀胱が刺激されやすい状態(炎症)や、尿道が部分的に詰まっている可能性を示唆します。

特に、全く尿が出ていない場合は緊急事態の可能性が高いです。

不適切な場所での排尿(粗相)

「今まで粗相なんてしなかったのに…」という変化は、単なるしつけの問題ではなく、痛みや不快感からトイレに行くのをためらったり、間に合わなかったりする身体的なサインかもしれません。

血尿(血が混じった尿、ピンク色や赤色の尿)

尿に赤みが帯びているのは、膀胱や尿道の粘膜からの出血を示します。炎症や結石による損傷が原因として最も考えられます。

排尿時の痛みや鳴き声、震え

おしっこをする際に「キャン」「ニャー」と鳴く、体を震わせる、うずくまる、排尿後にその場を離れようとしない、といった行動は、排尿時の強い痛みを訴えている明確なサインです。

尿の濁り、普段と違う悪臭

尿が白っぽく濁っていたり、アンモニア臭が強かったりする場合は、細菌感染や結晶の多量存在が疑われます。

全身状態の変化:元気がない、隠れる…

陰部(外陰部や包皮)を頻繁になめる、気にする

炎症や不快感があるため、しきりに舐める行動が見られます。炎症がひどいと、赤く腫れたりすることもあります。

食欲不振、元気消失、活動性の低下

痛みが強かったり、病状が進行したりすると、大好きなご飯も食べなくなり、遊びにも誘いに乗らず、じっと隠れていたりすることがあります。

腹部の触診を嫌がる、痛み

膀胱が炎症を起こしている場合や、尿道閉塞で膀胱がパンパンに張っている場合、お腹(特に下腹部)を触られるのを極端に嫌がったり、攻撃的になったりすることがあります。

緊急アラート!オス猫の飼い主さんへ

もし、男の子の猫ちゃんがトイレで何度も力んでいるのに、おしっこが全く出ていない様子が見られたら、それは尿道閉塞の可能性が極めて高いです。

この状態は、腎臓に深刻なダメージを与え、数時間で命に関わる危険な状態へと進行します。様子を見ずに、できるだけ早急に動物病院に向かいましょう。

夜間や休日であっても、緊急対応してくれる病院を探して向かいましょう。

診断

「おしっこが出にくい」という症状は同じでも、その原因がストルバイト結石なのか、シュウ酸カルシウム結石なのか、それとも特発性膀胱炎なのかによって、治療法は全く異なります。

動物病院では、以下のような検査を組み合わせて、病気の真の原因を探ります。

詳細な問診と身体検査

飼い主さんからの情報は、獣医師にとって最も重要な手がかりです。「いつから」「どんな症状が」「どのくらいの頻度で」「食事は何か」「ストレスになることはあったか」など、些細な情報も診断に繋がります。

身体検査では、膀胱の大きさや痛み、陰部の状態などを確認します。

尿検査

下部尿路疾患の診断において、最も基本的かつ重要な検査です。

- 尿比重:

尿の濃さを測り、飲水量の目安や腎機能の評価に役立ちます。 - pH:

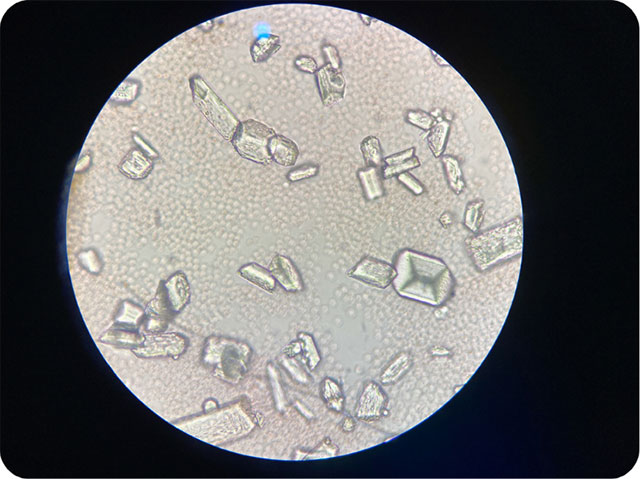

尿の酸性度・アルカリ性度を測ります。尿石の種類によって最適なpHが異なるため、重要な指標です。 - 尿沈渣検査:

遠心分離した尿の成分を顕微鏡で観察し、赤血球(出血)、白血球(炎症)、上皮細胞、そして尿石の結晶の種類などを確認します。結晶の種類を特定することで、尿石症の診断に大きく近づきます。 - 試験紙検査:

尿中の蛋白、潜血、ブドウ糖などを簡易的に確認します。 - 尿培養・感受性試験:

細菌感染が疑われる場合、尿中の細菌の種類を特定し、どの抗生物質が最も効果的か(感受性)を調べる検査です。この検査を行うことで、不適切な抗生物質の使用による耐性菌の発生を防ぎ、より確実に細菌を排除できます。

画像診断

- X線検査(レントゲン)

カルシウムを含むストルバイト結石やシュウ酸カルシウム結石はX線に白く写るため、結石の有無、大きさ、数、位置を把握できます。 - 超音波検査(エコー)

膀胱壁の肥厚(炎症の程度)、膀胱内のスラリー(泥状の沈殿物)、X線に写らない種類の結石、さらには腫瘍の有無や膀胱の構造的な異常などを詳細に観察できます。

血液検査

全身の炎症の有無、腎機能への影響(特に尿道閉塞時)、他の基礎疾患(糖尿病など)の有無を確認し、治療方針を決定する上で重要な情報となります。

治療について

下部尿路疾患の治療は、獣医師による専門的な処置と、飼い主さんの日々のケアが必要です。

薬物療法

原因に応じた適切な薬剤が処方されます。細菌性膀胱炎には培養結果に基づいた抗生物質、炎症や痛みには抗炎症剤や鎮痛剤が用いられます。猫の特発性膀胱炎では、ストレス緩和のためのお薬やサプリメントが処方されることもあります。

食事療法

尿石症の治療と予防において、食事療法は「治療の要」です。

尿石管理食

ストルバイト結石の場合、特定のミネラルを制限し、尿のpHを酸性に調整することで、結石を内科的に溶解させる専用の療法食が使用されます。これは手術を回避できる画期的な治療法です。

また、シュウ酸カルシウム結石のように溶解しない結石の再発予防や、複数の種類の結石のリスクがある場合に、尿のpHを最適な範囲に保ち、結石の形成を抑える療法食が用いられます。

これらの療法食は、獣医師の指導のもと、生涯にわたって継続することが推奨されます。

飲水量の増加

尿量を増やすことは、膀胱内の細菌や結晶を体の外に排出させる効果があり、尿の濃度を薄めることで新たな結晶形成を抑制します。

ドライフードからウェットフードへの切り替えや併用は、水分摂取量を劇的に増やす有効な手段です。

常に新鮮な水を複数箇所に用意し、水入れの素材や形状、場所を工夫することも大切です。流れる水を好むペットには自動給水器も有効です。

環境改善とストレス管理(特に猫)

猫の特発性膀胱炎では、環境中のストレス因子を特定し、それを軽減することが大切です。

- トイレの数(猫の頭数+1個が理想)を確保し、毎日清潔に保つ。

- 猫が安心して隠れられる場所(キャットタワー、隠れ家など)を提供する。

- 十分な遊びの時間や、知的好奇心を刺激するおもちゃ(環境エンリッチメント)を取り入れる。

- 猫のフェロモン製剤(ディフューザーなど)の使用も、ストレス緩和に役立つことがあります。

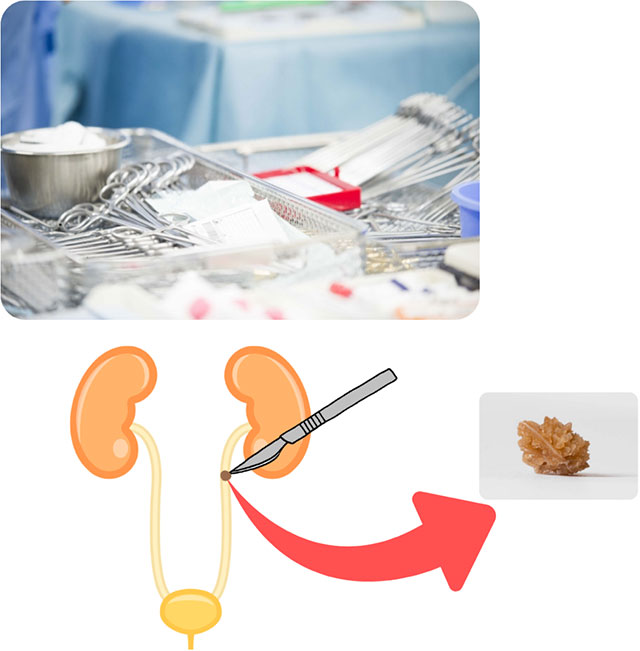

外科手術

内科的な治療で溶解しない大きな尿石、尿道閉塞が解除できない場合、あるいは腫瘍がある場合に、外科的に原因を取り除く手術が行われます。

特に尿道閉塞は、命に関わるため、緊急性の高い手術が必要となることが多いです。

尿道閉塞の緊急処置

尿道閉塞が確認された場合、麻酔下で尿道カテーテルを挿入し、詰まった結石を洗い流して閉塞を解除します。膀胱に溜まった尿を排出させ、尿毒症の改善を図ります。

再閉塞の危険性が高いため、多くの場合、数日間の入院管理と点滴治療、そして厳重なモニタリングが必要です。

予防と再発防止

下部尿路疾患は、一度発症すると再発しやすい傾向があります。だからこそ、治療後の「予防」と「継続的な管理」が、何よりも重要になります。

「水」は命の源

積極的に飲水量を増やしましょう!新鮮な水を常に提供し、ウェットフードを取り入れることで、尿量を増やし、尿の濃度を薄く保つことが、結晶や細菌の排出を促し、結石や膀胱炎の予防に繋がります。

水入れの工夫や、飲水量を増やすための様々なアイデアを試してみてください。

「食事」は薬

獣医師の指示を忠実に守りましょう!特に療法食を指示された場合は、自己判断で与えるのを中断したり、他のフードやおやつを混ぜたりすることは絶対に避けてください。

療法食の効果が損なわれ、病気が再発するリスクが高まります。獣医師は、あなたのペットに最適な「処方食」を提案しています。

「トイレ」は聖域

清潔で快適な環境を保ちましょう!トイレは毎日清潔に掃除し、ペットが安心して排泄できる環境を整えることが、ストレス軽減と衛生管理の両面で非常に重要です。

猫の場合、トイレの数や場所、猫砂の種類も、彼らの好みに合わせて調整してあげましょう。

「心」のケアも忘れずに

ストレスを軽減する工夫を! 猫の特発性膀胱炎予防には、ストレス管理が不可欠です。

生活環境の急な変化を避け、安心して休める場所を提供し、十分な遊びの時間や、知的好奇心を刺激する環境(環境エンリッチメント)を整えてあげましょう。

「定期健診」は早期発見の羅針盤

症状がなくても病院へ! 症状がなくても、定期的に動物病院で健康診断を受け、特に尿検査を行うことは、病気の兆候を早期に発見するための最も確実な方法です。

自宅でも、おしっこの色、量、回数、ニオイなどを日々チェックする習慣をつけ、小さな変化も見逃さないようにしましょう。

「体重」管理も大切

肥満は万病の元! 肥満は、運動不足や排尿姿勢の困難を引き起こし、下部尿路疾患を含む様々な病気のリスクを高めます。適切な運動と食事で、健康的な体重を維持しましょう。

愛する家族のためにできること

犬や猫の下部尿路疾患は、その複雑な病態ゆえに、飼い主さんが戸惑うことも多いかもしれません。しかし、小さなサインを見逃さず、「おかしいな」と感じたらすぐに動物病院に向かうことで、愛する家族の命を救うことができます。

おしっこは情報の宝庫。毎日しっかり確認をしてあげましょう。

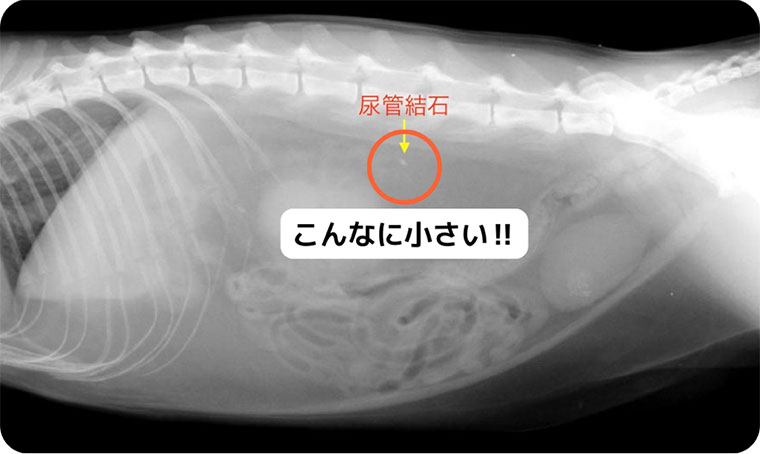

猫の尿管結石

猫の尿管結石は、腎臓で作られた小さな「石」(結石)が、腎臓と膀胱をつなぐ細い管である尿管に詰まってしまう病気です。

この結石が尿管を塞いでしまうと、尿がスムーズに流れなくなり、腎臓に大きな負担がかかって、最終的には腎臓の機能が深刻に低下してしまいます。

これは猫にとって非常に苦痛を伴い、命に関わる可能性もある緊急性の高い病気です。

そのため、症状に気づいたらすぐに動物病院を受診し、適切な診断と治療を受けることが何よりも重要です。

猫の尿管結石はなぜできるの?

尿管結石は、ただ石ができた、という単純な話ではありません。体の仕組みの中で、なぜ石ができてしまうのか、そしてその石が体にどんな影響を与えるのかを理解することが大切です。

結石が作られる原因と種類

結石は、尿の中に溶けているミネラルなどの成分が多すぎたり、尿の状態が悪かったりすると、固まって結晶になり、それがどんどん大きくなって石になります。

食事と水分の量

特定のミネラル(マグネシウム、カルシウム、リンなど)が多い食事は、結石ができやすくします。また、猫があまり水を飲まないと尿が濃縮され、結石の成分が固まりやすくなる最大の原因となります。

尿路感染症

細菌感染が原因で尿の性質(pH)が変わり、結石ができやすい環境を作ってしまうことがあります。

体質や遺伝

まれに、生まれつき特定の物質(例えばシュウ酸)を多く排出する体質の猫や、遺伝的に結石ができやすい特定の猫種(ヒマラヤン、ペルシャ、バーマンなど)もいます。高齢の猫にも多く見られます。

猫の尿管結石で特に多いのは、以下の2種類です。

シュウ酸カルシウム結石

猫の尿管結石の45%を占める最も一般的なタイプです。非常に硬く、お薬で溶かすことはできません。レントゲンに白くはっきり写ります。

リン酸アンモニウムマグネシウム結石(ストルバイト結石)

尿路感染症と関連が深い結石です。こちらは、尿のpHを酸性にする食事療法や、お薬で溶ける可能性があります。レントゲンにも写ることが多いです。

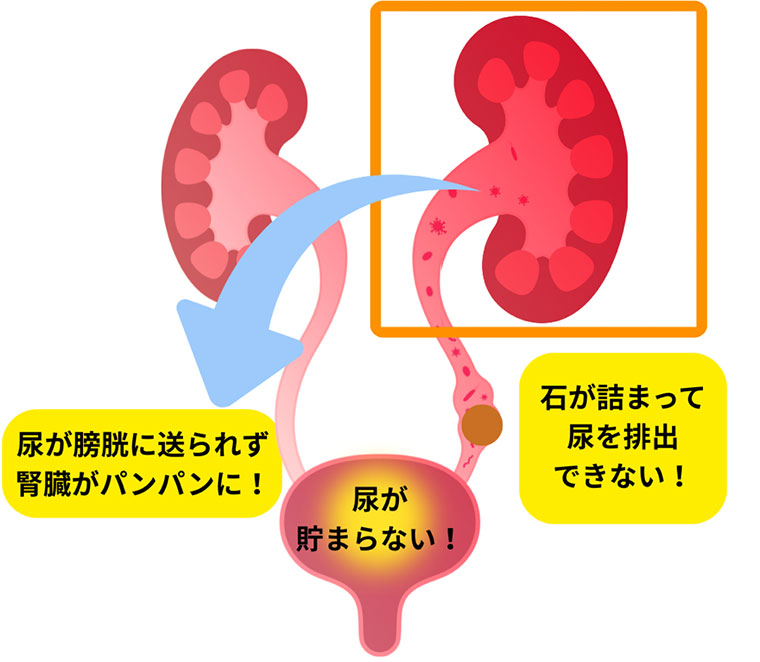

結石が尿管を詰まらせるとどうなるの?

結石が尿管に詰まると、尿が腎臓から膀胱へ流れなくなり、以下のような深刻な問題が起こります。

尿の流れがストップ

結石が尿管を完全に、または部分的に塞いでしまいます。

水腎症(すいじんしょう)

尿が腎臓の中にたまってしまい、腎臓の内部(腎盂という尿が集まる部分)がパンパンに膨らんでしまいます。これが続くと腎臓の組織が壊れて元に戻らなくなってしまうこともあります。

腎臓の機能低下

片側、あるいは両側の尿管が詰まると、急に腎臓の働きが悪くなる急性腎不全を起こし、それが続くと慢性腎不全へと進行します。

腎臓が正常に働かなくなると、体の中に老廃物がたまってしまい、尿毒症という危険な状態になることがあります。

激しい痛みと全身の不調

尿管がパンパンになったり、腎臓が腫れたりすることで、猫はとても強いお腹の痛みや腰の痛みを感じます。これにより、ぐったりして元気がなくなり、食欲不振、嘔吐、脱水などの全身症状が現れます。

正確な診断が治療の第一歩

猫の尿管結石の症状は、他の病気と似ていることも多いため、見極めるのが難しい場合があります。そのため、いくつかの検査を組み合わせて、原因を正確に突き止めることが大切です。

身体検査と飼い主さんからの情報

触診

獣医師が猫のお腹を触って、痛がらないか、腎臓が腫れていないかなどを確認します。

問診

飼い主さんから、猫ちゃんの飲水量、おしっこの回数や様子(頻繁に行く、いきむ、血が混じるなど)、食欲、吐き気などの症状を詳しくお伺いします。

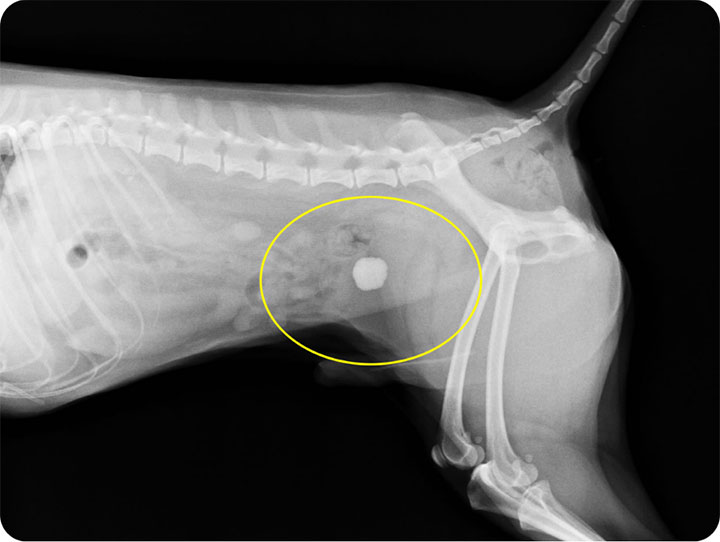

画像診断 診断の決め手

レントゲン検査(単純X線)

カルシウムを多く含む結石(シュウ酸カルシウムなど)はレントゲンに白く写るので、結石があるかどうかを調べられます。ただし、とても小さな結石や、レントゲンに写りにくいタイプの結石は見逃されることがあります。

超音波検査

腎臓の中の膨らみ具合(水腎症の程度)や尿管の拡張、尿の流れ方、そしてレントゲンでは写りにくい結石があるかどうかも確認できます。レントゲンと合わせて行うことで、より詳しく腎臓の状態を把握できます。

CTスキャン

最も詳しく、正確に診断できる検査です。小さな結石や、複雑な場所にある結石も特定でき、尿管がどこでどれくらい詰まっているのか、水腎症の程度なども立体的に把握できます。治療方針を決める上で、非常に重要な情報が得られます。

血液検査

腎臓の働きがどうなっているかを客観的に評価します。

腎臓の機能を示す数値

血液中のクレアチニン(Cre)やBUN(尿素窒素)という数値が高い場合、腎臓の機能が低下していることを示します。特に急性腎不全では、これらの数値が急激に上昇することがあります。

電解質のバランス

尿管が長く詰まっていると、カリウムやリンといった体内の電解質のバランスが崩れることがあります。

炎症の有無

体全体に炎症や感染がないかも調べます。

尿検査

おしっこの成分を分析して、結石の種類や尿路感染がないかなどを確認します。

尿比重

おしっこの濃さを調べ、脱水があるか、腎臓が尿を濃縮する能力が正常かなどを判断します。

尿pH

おしっこの酸性度・アルカリ性度を調べ、結石の種類を推測する手がかりにします(例:シュウ酸カルシウムは酸性〜中性、ストルバイトはアルカリ性でできやすい)。

尿沈渣

おしっこを遠心分離して顕微鏡で見て、赤血球(血尿)、白血球(炎症や感染)、細菌、そして結石の元となる結晶がないかを確認します。

治療アプローチ 内科か外科か、愛猫に最適な選択を

猫の尿管結石の治療は、結石の大きさや場所、腎臓の機能、猫ちゃんの全身状態、そして飼い主さんのご希望を考慮して、お薬による治療(内科治療)と手術(外科治療)を適切に組み合わせて行います。

内科治療 慎重な判断と厳重な経過観察

尿管の詰まりが軽度で、まだ腎臓の機能が維持されている場合や、手術のリスクが高い場合に選択されることがあります。しかし、その効果は限られている場合がほとんどです。

点滴治療

静脈から点滴を行い、脱水を改善して尿量を増やすことで、結石が自然に排出されるのを促すことを期待します。腎臓への血流も改善されます。

利尿

尿の量を強制的に増やすお薬で、結石の移動を促す目的で使うことがあります。

鎮痛剤

痛みを和らげることは、猫ちゃんのつらさを取り除き、食欲を維持するためにとても大切です。

α遮断薬

尿管の筋肉を緩め、尿管を広げることで、結石が通りやすくなる効果が示唆されていますが、猫での効果についてはまだ研究が進められています。

食事療法

結石の再発を防ぐために、結石の種類に合わせた療法食を与えます。特定のミネラルを制限したり、尿のpHを調整したりする効果があります。

吐き気止め

吐き気がある場合に症状を和らげます。

大切な注意点

内科治療だけで尿管結石が自然に排出されることはごく稀です。内科治療中は、腎機能の悪化や猫ちゃんの全身状態の急変がないか、常に注意深く観察する必要があります。もし効果が見られない場合は、すぐに手術を検討する必要があります。

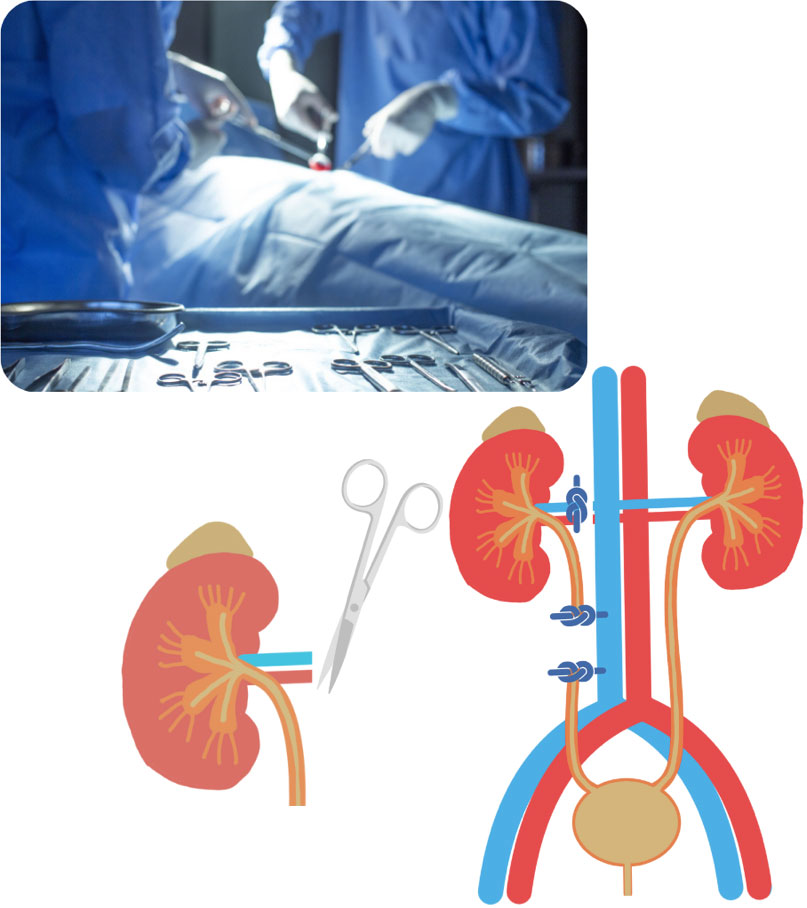

外科治療 閉塞を解除し、腎臓を守る重要な選択肢

1.尿管切開術(Ureterotomy)

手術の概要:

尿管を直接メスで切開し、結石を取り出す、最も直接的な手術方法です。

当院のこだわり:

猫の尿管は直径約0.4mmと非常に細いため、手術には高度な技術が求められます。当院では、手術用顕微鏡(マイクロサージェリー)を使用して、尿管のデリケートな組織を傷つけないよう、非常に精密な縫合を行います。

これにより、手術後の尿漏れや、尿管が狭くなってしまう(狭窄)といった合併症のリスクを最小限に抑え、尿の通り道を確保します。

2.尿管ステント留置術

手術の概要:

尿管の中に、両端が「J」の字のようにカールした細いチューブ(ステント)を留置し、結石が残っていても尿が腎臓から膀胱へ流れるようにバイパスを作る手術です。

特徴

結石を完全に取り除くのが難しい場合や、尿管に損傷がある場合、または手術後に尿管が狭くなるのを予防するために選択されることがあります。

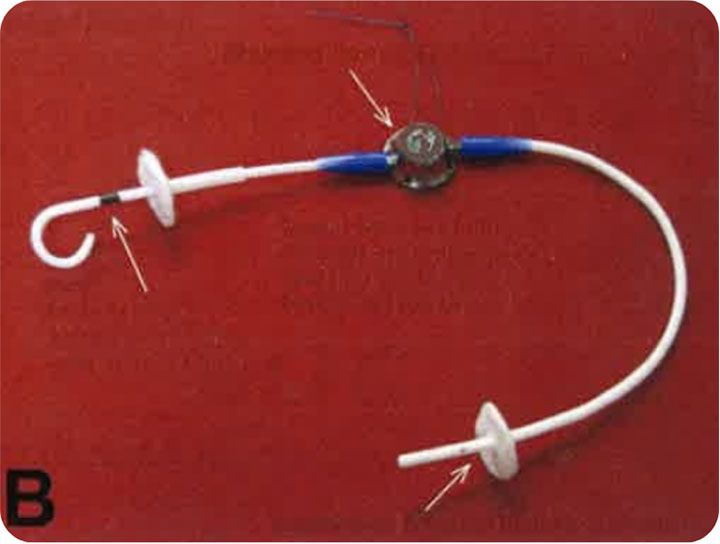

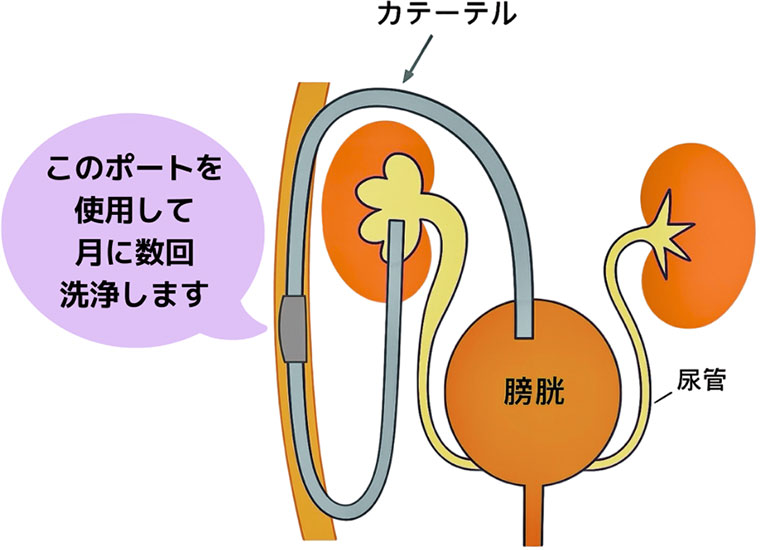

3.SUBシステム (Subcutaneous Ureteral Bypass)

近年、猫の尿管結石の治療において、特に従来の外科手術では対応が難しかった症例や、より長期的な尿流の確保が必要な症例で、このSUBシステム(皮下尿管バイパスシステム)が画期的な治療選択肢として注目されています。

これは、閉塞した尿管を迂回し、腎臓から膀胱へ直接尿を流す人工的な通路を体内に作成するものです。

SUBシステムってどんな仕組み?:

SUBシステムは、猫の尿管閉塞に対して開発された、腎臓と膀胱をつなぐ特別なチューブです。以下の3つの主要な部品で構成されています。

- 腎臓側カテーテル:

腎臓の中にある「腎盂(じんう)」という尿を集める部分に挿入され、腎臓で作られた尿を効率よく吸い出すチューブです。 - 胱側カテーテル:

膀胱の中に挿入され、腎臓側カテーテルから流れてくる尿を受け入れ、おしっことして体外へ排出する準備をします。 - 皮下ポート:

これら2つのカテーテルを体の皮膚の下(通常、肋骨の下あたり)でつなぐ「つなぎ目」のような装置です。このポートは、外から特殊な針を刺すことで、尿を採取したり、チューブが詰まりそうになったときに洗浄(フラッシング)したりするために使えます。これにより、体に負担をかけずにシステムのメンテナンスが可能です。

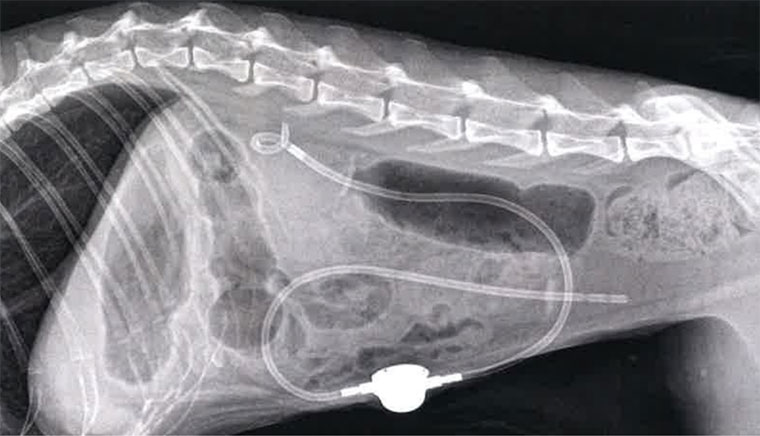

レントゲンでどう見える?:

SUBシステムが体内にきちんと設置されると、レントゲン画像では特徴的な形で見えます。

腎臓から膀胱へ向かって、ゆるやかに曲がった細いチューブがはっきりと写り、腹壁の皮膚の下には、白くて丸い皮下ポートが確認できます。

これにより、システムが正しく機能しているかを確認できます。

SUBシステムのメリット:

- 長期的な尿の確保:

尿管が詰まる心配がなくなるので、長期にわたって安定した尿の流れを確保でき、腎臓への負担を大幅に減らせます。 - 腎臓の機能維持:

尿がスムーズに流れることで、腎臓のダメージを防ぎ、腎臓の機能低下を抑えることができ、猫ちゃんの生活の質(QOL)向上や長生きにもつながります。 - 再発する狭窄にも対応:

以前に手術で尿管の狭窄が起きた猫ちゃんや、再び狭くなるリスクが高い猫ちゃんにも有効です。 - 非侵襲的なメンテナンス:

体の外からポートを使って、安全におしっこを調べたり、チューブを洗浄したりできるので、定期的なケアが比較的簡単です。

考慮すべき点(合併症と管理):

- 手術のリスク:

全身麻酔を伴う手術なので、麻酔や感染症、出血などの一般的なリスクはあります。 - カテーテルの閉塞

:

長く使っていると、チューブの中に結晶や組織のカスがたまって詰まる可能性があります。これを防ぐために、定期的な洗浄や食事管理が重要です。 - 感染症:

体内に異物が入るため、感染症のリスクはゼロではありません。衛生管理を徹底し、感染の兆候があればすぐに治療が必要です。 - 定期的なケア:

SUBシステムは一度入れたら終わりではなく、前述のポートからの定期的な洗浄や、レントゲン検査、血液・尿検査などの継続的なケアがとても大切です。これにより、システムの寿命を延ばし、合併症を防ぎます。

4.腎臓の摘出術 (Nephrectomy)

手術の概要:

片方の腎臓が結石で完全に機能しなくなり、回復の見込みがない場合で、もう片方の腎臓が健康に機能している場合に、機能しない腎臓を摘出する手術です。

特徴:

両方の腎臓に問題がある場合や、残っている腎臓の機能が十分でない場合は、この手術は行われません。

術後の管理と再発予防 愛猫の健康を長く守るために

手術が成功しても、それで治療は終わりではありません。尿管結石は再発のリスクが高い病気なので、手術後の適切な管理と予防がとても大切になります。

厳重な経過観察

手術後は、尿量、腎臓の機能(血液検査)、電解質のバランス、そしてSUBシステムの場合はチューブが詰まっていないかなどを継続的に細かくチェックします。感染症の予防も欠かせません。

水分摂取の促進

尿管結石の再発を防ぐには、猫ちゃんにたっぷり水を飲ませることが最も効果的な方法の一つです。常に新鮮な水を用意し、ウェットフードを積極的に与えたり、複数の場所に水飲み場を置いたりするなどの工夫をしましょう。

食事管理

結石の種類に合わせた療法食を、獣医師の指示に従って継続的に与えることが重要です。これにより、尿のpHを適切に保ち、結石ができにくい環境を作ります。

定期的な健康チェック

定期的に尿検査、血液検査、超音波検査などを受けて、腎臓の働きや新しい結石ができていないかを確認しましょう。早く異常を見つけることで、迅速な対応が可能になります。

SUBシステムのメンテナンス

SUBシステムを設置した場合は、皮下ポートからの定期的な洗浄(生理食塩水でのフラッシング)が必要になることがあります。これにより、チューブの閉塞を防ぎ、システムの機能を長く保ちます。

当院の専門医療体制 猫の尿管結石治療への取り組み

猫の尿管結石の治療には、高度な診断技術と専門的な外科技術が求められます。

当院では、高性能なCTスキャンや超音波診断装置を用いた精密な診断に加え、手術用顕微鏡(マイクロサージェリー)を使った繊細な尿管切開術や、尿管閉塞に対する画期的なSUBシステム設置術を積極的に行っています。

経験豊富な獣医師が、愛猫一頭一頭の状況に合わせて最適な治療計画をご提案し、手術後のきめ細やかな管理まで一貫してサポートいたします。

もし、愛猫に食欲がない、吐いている、元気がなくぐったりしている、おしっこの様子がおかしいなどの症状が見られた場合は、決して様子を見ずに、すぐに当院にご相談ください。早期発見・早期治療が、愛猫の健康と命を守るための最も重要なステップです。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

子宮蓄膿症とは?

子宮蓄膿症は、メスの犬や猫の子宮に膿がたまり、あっという間に全身の状態を悪化させていきます。放置すれば、わずかな時間で命に関わる事態へと進行してしまう、緊急性の高い感染症です。

特に避妊手術をしていない中高齢のメス犬に多く見られますが、若い年齢でも発症することがあります。

発見が遅れると、細菌が全身に回る「敗血症」や、腎臓の機能が落ちる「腎不全」、複数の臓器が同時に働かなくなる「多臓器不全」などを引き起こし、最悪の場合、手遅れになってしまうこともあります。

こんな症状ありませんか?

- なんとなく元気がない、食欲がない、食べない日が続いている

- 水を異常にがぶがぶ飲んでいる(多飲)

- お腹がいつもより膨れてきた、または触ると痛がる

- 外陰部から膿のようなものが出ている

- 発熱や震えが見られる、またはぐったりして動かない

発情期が終わってから1〜2ヶ月以内に、特に上記のような変化が愛犬に見られたら、それは子宮蓄膿症のサインかもしれません。

なぜ膿がたまるのか? 病態のしくみ

なぜ、子宮という大切な臓器が、膿でいっぱいになってしまうのでしょうか? それは、メスの体が持つ、ある生理的なサイクルが深く関係しています。

1発情後のホルモンバランス(プロゲステロン)

メス犬は発情期を過ぎると、「プロゲステロン」というホルモンが大量に分泌されます。このホルモンは、子宮内膜を厚くして、もし妊娠した時に赤ちゃんを育みやすい環境を整える役割があります。

しかし、その一方で、子宮内膜からの分泌物を増やし、子宮本来の免疫力をぐっと抑制してしまうという「落とし穴」があります。この時期は、まるで子宮が無防備な状態になるようなものなのです。

2細菌感染(侵入者の増殖)

この無防備な状態の時に、膣を通して子宮に細菌が侵入してしまうと、事態は一変します。多くの場合、肛門付近にいる「大腸菌」などが侵入源となります。

免疫力が低下している子宮内は、細菌にとってまさに「とても快適な状態」。あっという間に感染が拡大し、最終的には膿(細菌、死んだ白血球、子宮の脱落組織などが混じり合ったドロドロの液体)が子宮内にぎっしりとたまってしまうのです。

3子宮内膜嚢胞性過形成(CEH)との関連(子宮の弱点)

何度も発情を経験しているメス犬では、子宮内膜が不自然に厚くなり、小さな「嚢胞(のうほう)」という袋状のものが形成されることがあります。

これを「子宮内膜嚢胞性過形成(CEH)」と呼びますが、この嚢胞が一度できてしまうと、まるで細菌が隠れ潜む「温床」のようになり、感染をさらに悪化させ、蓄膿症を引き起こしやすくなります。

好発種と年齢

子宮蓄膿症は、特定の犬種に限定されるわけではありませんが、やはり6歳以上の中〜高齢犬での発生が非常に多く見られます。

しかし、「うちはまだ若いから大丈夫」と油断は禁物です。まれに若齢でも発症するケースがあります。

猫も犬と同じように子宮蓄膿症になりますが、発情のたびに排卵が起こる(誘発排卵動物である)ため、犬より発症頻度は少ないといわれています。

それでも、命に関わる病気 であることには変わりありません。避妊手術をしていない猫では、特に中高齢になったら注意が必要です。

開放型 VS 閉鎖型子宮蓄膿症 その症状、気づける?

子宮蓄膿症には、大きく分けて二つのタイプがあります。この違いが、発見のしやすさと病気の進行度に大きく関わってきます。

開放型

| 特徴 | 膿が陰部から排出される(「おりもの」として出てくる) |

|---|---|

| 見つかりやすさ | 比較的早期に気づきやすい |

| リスク | 膿が出ていることで異変に気づきやすく、比較的軽症で済む場合も多い。 |

閉鎖型

| 特徴 | 子宮頸管が閉じており、膿が体の外に出ない |

|---|---|

| 見つかりやすさ | 非常に発見が遅れがち |

| リスク | 膿が体内に溜まり続けるため、急激な腹部の膨満、腹膜炎、敗血症など、命に関わる深刻な状態に陥りやすい。 |

開放型は、陰部からの膿や血が混じったような「おりもの」に飼い主さんが気づくことで、比較的早く発見されることが多いです。

しかし、閉鎖型は膿が外に出ないため、症状が進行するまで気づきにくいという恐ろしい特徴があります。気づいた時には、すでに手遅れに近い状態になっているケースも少なくありません。

主な検査 病気の正体を突き止める

愛犬の命を救うためには、迅速かつ正確な診断が不可欠です。以下のような検査を組み合わせて、体の中で何が起きているのかを明らかにしていきます。

血液検査

| 内容 | WBC(白血球数)、CRP(炎症マーカー)、BUN/CRE(腎機能を示す項目)などを測定。 |

|---|---|

| 目的 | 全身の炎症や感染の度合い、そして子宮蓄膿症が引き起こす可能性のある腎機能への影響を評価します。白血球の異常な上昇は、強い炎症のサインです。 |

腹部超音波検査

| 内容 | 超音波装置でお腹の中を観察。 |

|---|---|

| 目的 | 拡張した子宮内に液体(膿)が貯留していないかを確認します。子宮頸管が閉じて膿が外に出ない閉鎖型の場合でも、子宮の腫れや膿の貯留を視覚的に確認できるため、診断に非常に有用です。 |

レントゲン検査

| 内容 | お腹のX線写真を撮影。 |

|---|---|

| 目的 | 子宮の腫れ具合や、胃腸などの他の臓器との位置関係を確認します。特に超音波検査で見づらい場合や、子宮の著しい拡張を確認する際に有用です。 |

膿の細菌検査

| 内容 | 陰部から排出された膿の分泌物を採取し、培養。 |

|---|---|

| 目的 | 感染している細菌の種類を特定し、その細菌に**どのような抗生物質が効くのか(薬剤感受性)**を調べます。これは内科治療を行う場合や、術後の抗生剤選択に役立ちます。 |

※重症例では、脱水やショック状態の評価のために、血圧測定、電解質検査、血液凝固系検査、尿検査なども追加で実施し、より詳細な全身状態を把握します。

治療法

子宮蓄膿症の治療は、その病態の特性上、迅速な対応が求められます。

1外科手術(卵巣子宮全摘出術) 最も確実な根治法

子宮蓄膿症に対する最も確実かつ推奨される治療法は、卵巣と子宮を全て摘出する外科手術です。これは、避妊手術と全く同じ術式ですが、子宮内に膿が溜まっているため、通常よりも慎重な処置が必要となります。

麻酔や手術にはリスクが伴うことは事実ですが、内科治療だけでこの病気を完全に治すのは非常に難しいため、重症でない限り、外科手術が第一選択となります。

2内科治療(抗生剤+ホルモン療法) 限定的な選択肢

内科治療は、あくまでも限られた状況下で検討される選択肢です。

適応されるケース

- 手術ができない高齢犬や、心臓病などの重篤な持病がある子で、麻酔のリスクが高すぎる場合。

- 将来的に繁殖を強く希望しており、かつ、軽度な初期の開放型蓄膿症である場合に限られます。

使用薬剤

- 抗生物質:広域スペクトルの抗生物質を投与し、細菌感染を抑えます。

- 前立腺素製剤:子宮を収縮させ、子宮内の膿を排出させることを促します。

デメリット・リスク

- 療失敗や再発のリスクが非常に高い。一時的に症状が落ち着いても、次の発情期にほぼ再発すると考えてください。

- 閉鎖型の子宮蓄膿症では、内科治療は非常に危険です。膿が排出されず体内に留まるため、子宮破裂や敗血症のリスクが極めて高まります。

- 副作用や投薬期間の長さも考慮する必要があります。

再発・予防について

子宮蓄膿症は、一度内科治療で症状が落ち着いたとしても、次の発情期が来るたびに高い確率で再発する危険性があります。そのため、病気を根本から予防し、根治させる唯一の方法は「避妊手術」です。

避妊手術のすすめ、命を守る予防策

「発情を迎える前」が最も効果的

生後6〜12ヶ月頃、まだ発情を経験する前に避妊手術を行うことで、子宮蓄膿症だけでなく、乳腺腫瘍(乳がん)のリスクも同時に大幅に下げられます。

発情を経験している場合でも

すでに数回発情を経験している場合でも、発情期ではない安定した時期を選んで避妊手術を行うことが、その後の健康な生活のために強く推奨されます。

【まとめ】早めに病院を受診しましょう!

飼い主さんの「なんか変かも?」という直感や小さな気づきが、愛する命を救います。

特に避妊していない中高齢のメス犬の飼い主さんは、日頃から愛犬の様子を注意深く観察し、お腹の張りや陰部からの「おりもの」の有無を定期的にチェックする習慣をつけましょう。

子宮蓄膿症は、早期発見・早期治療が何よりも重要です。あなたの気づきが、愛する家族の未来を救います。