心臓病について

最近では、獣医療の進歩によりペットたちの寿命が延び、犬や猫も高齢化が進んできています。それにともない、心臓病・腫瘍・腎臓病などの病気も増えてきました。

なかでも心臓病は発見が遅れやすく、命にかかわることもある怖い病気です。だからこそ、早めの気づき・早めの治療・定期的な健康チェックがとても大切です。

当院では、循環器を専門とする獣医師が、豊富な知識と経験に基づいて、しっかりと診断・治療を行っています。

こんな症状はありませんか?

- 子犬や子猫なのに元気がなく、兄弟よりも小柄

- のどに何か詰まったように「ケホケホ」と咳をする

- 歯石が多くついている

- 最近、少しの運動ですぐに疲れる、息があがる

- 舌の色が紫っぽく見えることがある

- お腹がふくらんでいる

- 散歩中や興奮したときにフラついたり、倒れたりする

- 健康診断で「心雑音がある」と言われた

- 心臓病があるが、麻酔をかけても大丈夫か心配

- 心臓病になりやすい犬種・猫種を飼っている

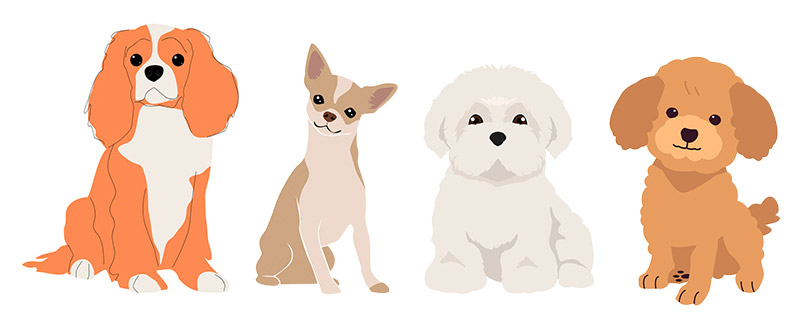

心臓病になりやすい犬種

キャバリア・チワワ・マルチーズ・トイプードルなど

心臓病になりやすい猫種

メインクーン・アメリカンショートヘア・マンチカン・ノルウェージャンなど

これらの症状や心配な点がひとつでも当てはまる場合は、心臓病の可能性があります。特に8歳以上の小型犬では、2頭に1頭が心臓病を抱えているとも言われています。

早めに心臓の検査を受けることで、病気の進行を防ぐことができます。

心臓病の種類について

心臓病といっても、いろいろな種類があります。

生まれつき心臓に異常がある「先天性心疾患」

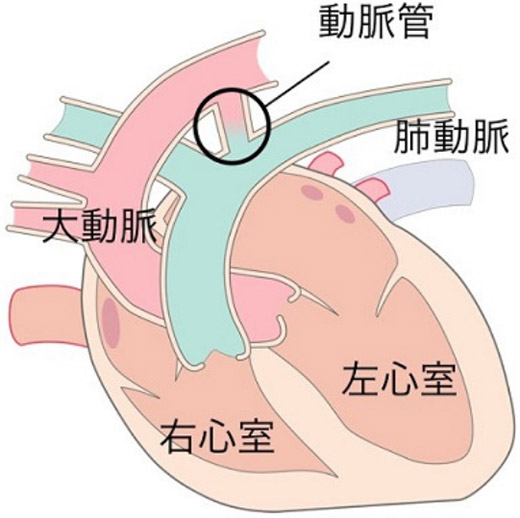

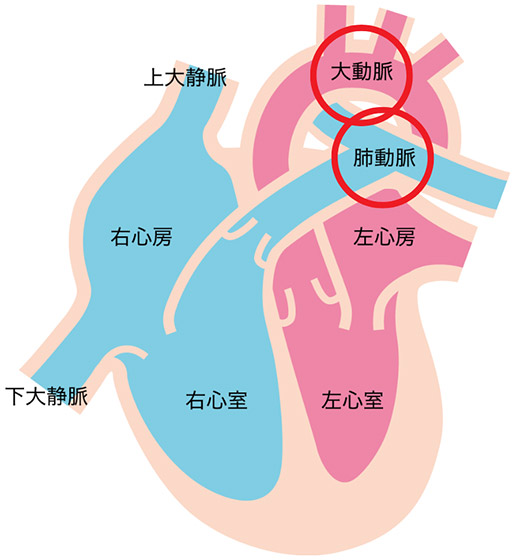

動脈管開存症(PDA)

胎児期に存在する血管(動脈管)が、出生後も閉じずに残ってしまう病気です。通常、生後数日で自然に閉鎖しますが、閉じないままだと大動脈から肺動脈へ血液が逆流し、肺や心臓に大きな負担がかかります。犬で比較的発生頻度が高いとされています。

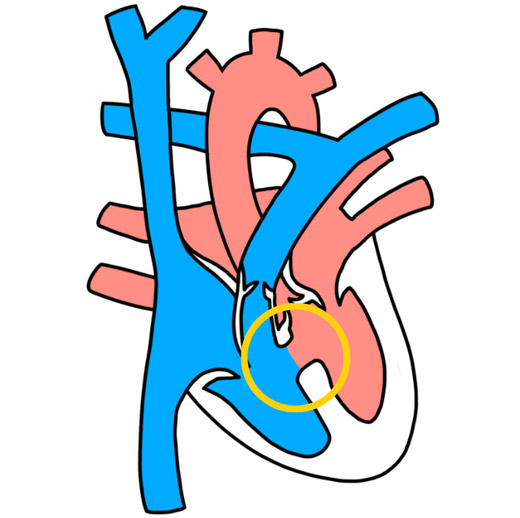

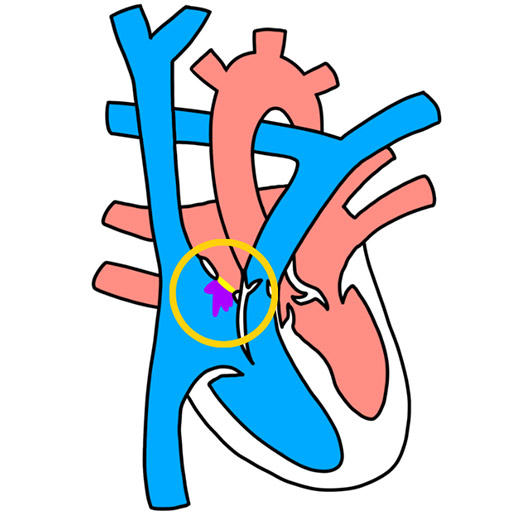

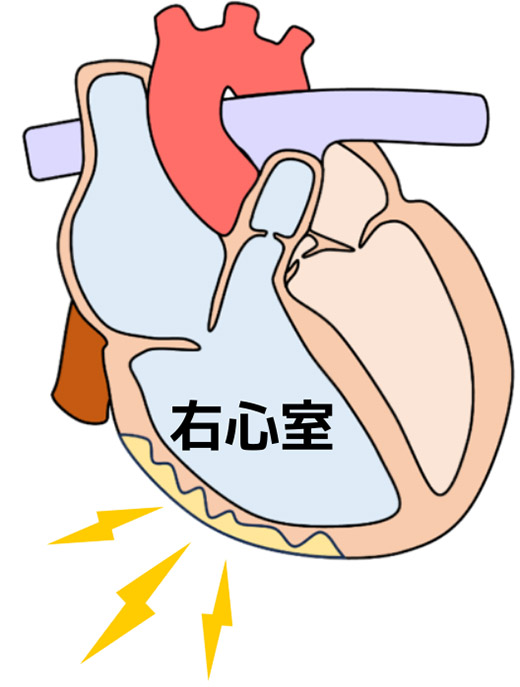

心室中隔欠損(VSD)

心臓の右心室と左心室を隔てる壁(心室中隔)に穴が開いている病気です。穴の大きさによっては、血液の流れに異常が生じ、心臓に負担がかかります。

心房中隔欠損(ASD)

心臓の右心房と左心房を隔てる壁(心房中隔)に穴が開いている病気です。

肺動脈弁狭窄症(PS)

心臓から肺へ血液を送る肺動脈の出口(肺動脈弁)が狭くなっている病気です。血液がスムーズに流れず、右心室に大きな負担がかかります。重度の場合、突然死のリスクもあります。

大動脈弁狭窄症(SAS)

心臓から全身へ血液を送る大動脈の出口(大動脈弁)が狭くなっている病気です。血液がスムーズに流れず、左心室に大きな負担がかかります。

心臓の弁がうまく閉じなくなる「弁膜症」

僧帽弁閉鎖不全症(僧帽弁逆流症)

心臓の左心房と左心室の間にある僧帽弁がうまく閉じなくなり、左心室から左心房へ血液が逆流してしまう病気です。

犬の心臓病の中で最も一般的で、特に小型犬に多く見られます。逆流した血液が左心房に溜まり、左心房が拡大します。さらに、その血液が肺の血管にもうっ滞することで、肺水腫(肺に水が溜まる状態)を引き起こす可能性があります。

正常な心臓の動き

血液逆流がある心臓の動き。

カラフルなモザイク状に見えるところに逆流が発生しています

モノクロ画像とカラー画像の比較

三尖弁閉鎖不全症(三尖弁逆流症)

心臓の右心房と右心室の間にある三尖弁がうまく閉じなくなり、右心室から右心房へ血液が逆流してしまう病気です。

僧帽弁閉鎖不全症に比べて発生頻度は低いですが、進行すると体液が貯留し、腹水や胸水、浮腫などが現れる「右心不全」の症状が出ることがあります。

心臓の筋肉の動きが悪くなる「心筋症」

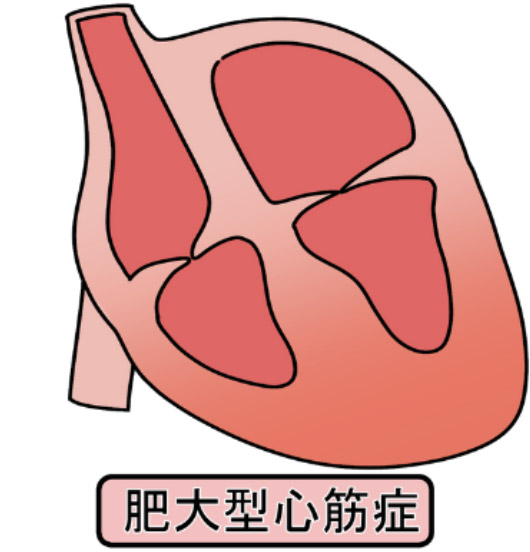

肥大型心筋症(Hypertrophic Cardiomyopathy:HCM)

| 特徴 | 心臓の筋肉、特に左心室の壁が異常に厚くなる病気です。壁が厚くなることで、心臓が十分に拡張できなくなり、血液を送り出すポンプ機能が低下します。猫で最も多く見られる心筋症で、犬では稀です。 |

|---|---|

| 好発猫種 | メインクーン、ラグドール、アメリカンショートヘア、ブリティッシュショートヘア、スコティッシュフォールドなど |

| 症状 | 初期には無症状であることがほとんどです。進行すると、呼吸が速い・荒い(開口呼吸)、咳、元気がない、食欲不振などの症状が現れます。猫では、心臓内でできた血栓が血管に詰まり、突然後ろ足が麻痺する「動脈血栓塞栓症(ATE)」を引き起こすことが特徴的です。また、突然死の原因となることもあります。 |

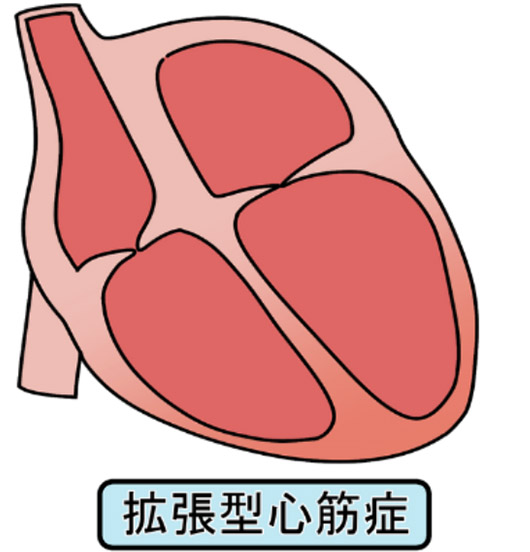

拡張型心筋症(Dilated Cardiomyopathy:DCM)

| 特徴 | 心臓の筋肉が薄くなり、心臓全体がブヨブヨと拡張して、全身に血液を送り出す収縮力が極端に低下する病気です。ポンプ機能が著しく低下するため、心臓が血液を十分に押し出せなくなります。犬で多く見られ、猫では稀です。 |

|---|---|

| 好発犬種 | ドーベルマン、ボクサー、グレート・デーン、アイリッシュ・セッター、ゴールデン・レトリーバー、コッカー・スパニエルなど、大型犬や特定の中型犬種に多く見られます。 |

| 症状 | 初期は無症状ですが、進行すると疲れやすい、運動をしたがらない、咳、呼吸が苦しそう、腹水によるお腹の膨らみ、失神などの症状が見られます。不整脈を伴うことも多く、突然死のリスクもあります。 |

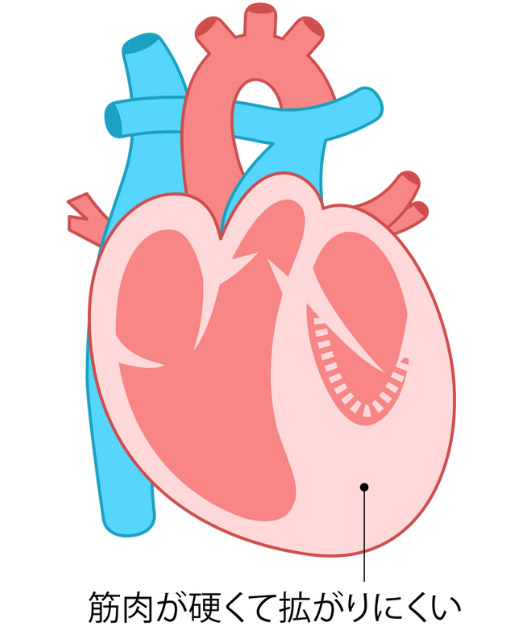

拘束型心筋症(Restrictive Cardiomyopathy:RCM)

| 特徴 | 心臓の筋肉自体は厚くなったり薄くなったりしないものの、心筋や心臓の内側を覆う心内膜が硬くなり、心臓が十分に拡張できなくなる病気です。主に猫で見られます。 |

|---|---|

| 症状 | 心臓が血液を十分に受け入れられないため、肺水腫や胸水、腹水などのうっ血性心不全の症状が出やすいです。また、肥大型心筋症と同様に動脈血栓塞栓症や突然死のリスクもあります。 |

不整脈原性右室心筋症(Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy:ARVC)

| 特徴 | 主に心臓の右心室の心筋が脂肪組織や線維組織に置き換わることで、重度の不整脈や右心不全を引き起こす心筋症です。 |

|---|---|

| 好発犬種 | ボクサーに多く見られるため、「ボクサー心筋症」とも呼ばれます。 |

| 症状 | 重度の不整脈による失神、ふらつき、突然死が主な症状です。右心不全が進行すると、腹水や胸水が見られることもあります。 |

寄生虫による「フィラリア症」

フィラリア症とは?

フィラリア症は「犬糸状虫症」とも呼ばれ、フィラリア(犬糸状虫)という細長いそうめん状の寄生虫が、犬や猫の体内に寄生することで引き起こされる病気です。

この虫は、感染した動物の血を吸った蚊の体内で成長し、その後、その蚊が別の動物の血を吸うときに、幼虫(ミクロフィラリア)がその動物の体内に入り込み、感染が成立します。

体内に入ったフィラリアの幼虫は、やがて血液の流れに乗って心臓や肺動脈へと移動し、そこで成虫へと成長します。

成虫は心臓や肺動脈に寄生し続け、様々な健康被害を引き起こします。フィラリアが心臓に与える影響は非常に深刻です。

犬の場合の特徴

肺動脈や心臓の右側に寄生

フィラリアの成虫は主に肺動脈(心臓から肺へ血液を送る血管)や、心臓の右心室、右心房に寄生します。

血流の阻害と心臓への負担

多数のフィラリアが寄生すると、肺動脈が物理的に塞がれたり、心臓の弁(特に右心房と右心室の間にある三尖弁)に絡みついたりして、血液の流れが滞ります。これにより、心臓は全身に血液を送るために、より強く、より頻繁に働かなければならなくなり、大きな負担がかかります。

右心不全と肺高血圧症

心臓が疲弊すると、血液が心臓に戻りにくくなり、肺に血液が溜まったり(肺高血圧症)、やがて全身に体液が滞留する右心不全(腹水、むくみなど)を引き起こします。

重症化と突然死

症状が進行すると、心不全や大静脈症候群(大量の虫が心臓を占拠し、血液循環が極度に悪化する状態)に陥り、最悪の場合、突然死することもあります。

猫の場合

感染しにくいが、症状は深刻

猫は犬に比べてフィラリアに対する抵抗力が強く、体内に入った幼虫の多くは成虫にならずに死んでしまいます。しかし、たった数匹のフィラリアが寄生しただけでも、犬よりも体が小さいため、肺や心臓への影響はより深刻になることがあります。

主に肺動脈に寄生

猫の場合も主に肺動脈に寄生しますが、虫が死滅した際に生じる炎症反応が、肺に大きなダメージを与えることがあります。

呼吸器症状と突然死

喘息のような咳、呼吸困難、嘔吐などの呼吸器症状や、急な虚脱、突然死といった予期せぬ形で症状が現れることがあります。猫のフィラリア症は診断が難しく、発見されたときにはすでに重症化していることも少なくありません。

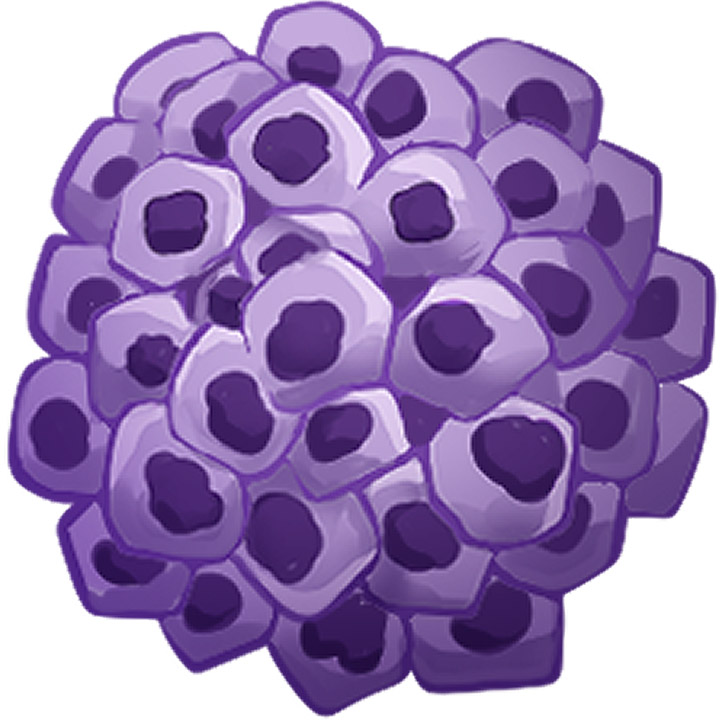

まれに心臓に腫瘍ができることもあります

犬や猫の心臓の腫瘍は、心臓そのもの、または心臓を包む膜(心膜)や周囲の大きな血管にできる、比較的まれな病気です。

人と同じように、良性のものもあれば悪性のものもありますが、残念ながら犬猫では悪性の腫瘍が多い傾向にあります。特に高齢の犬に多く見られます。

心臓に腫瘍ができる原因は、残念ながらまだ完全に解明されていません。多くの場合は特発性(原因不明)とされていますが、一部の腫瘍では遺伝的な素因や、特定の犬種に多く見られるといった関連性が指摘されています。

犬でよく見られる心臓腫瘍

1.血管肉腫(Hemangiosarcoma)

| 特徴 | 犬の心臓腫瘍で最も多いタイプで、約7割を占めると言われています。非常に悪性度が高く、心臓の右心房に発生することが多いです。腫瘍自体がもろいため出血しやすく、心臓の周りに血液が溜まる「心嚢水貯留(しんのうすいちょりゅう)」を引き起こしやすいのが特徴です。脾臓や肝臓にできた血管肉腫が心臓に転移することもよくあります。 |

|---|---|

| 好発犬種 | ゴールデン・レトリーバー、ジャーマン・シェパード、ラブラドール・レトリーバーなどの大型犬に多く見られます。 |

2.大動脈小体腫瘍(Chemodectoma / 心基底部腫瘍)

| 特徴 | 心臓の根元(大動脈の付け根あたり)に発生する腫瘍です。血管肉腫に比べると成長は比較的ゆっくりで、遠隔転移は少ない傾向にあります。しかし、周囲の大きな血管や心臓を圧迫することで症状を引き起こします。 |

|---|---|

| 好発犬種 | ボストン・テリア、ブルドッグ、ボクサーなど、短頭種(鼻が短い犬種)に比較的多く見られます。呼吸器系の問題による慢性的な低酸素状態との関連も示唆されています。 |

猫でよく見られる心臓腫瘍

猫の心臓腫瘍は犬よりもさらに稀ですが、リンパ腫や肉腫(血管肉腫など)、心臓横紋筋肉腫などが報告されています。猫では心臓の原発性腫瘍より、他の部位の腫瘍が転移してくることの方が多いかもしれません。

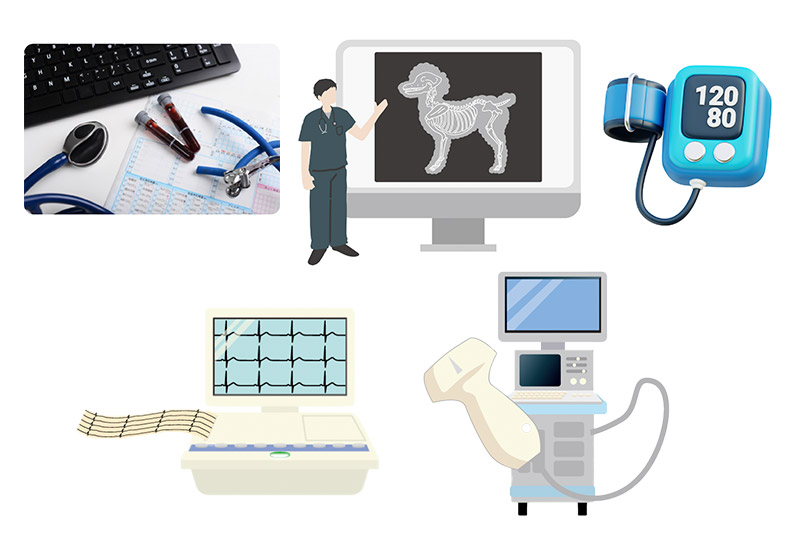

心臓病の検査について

それぞれ症状や治療法が異なるため、正確な診断がとても重要です。当院では以下のような検査を組み合わせて、総合的に判断しています。

- 聴診・身体検査

- 胸部レントゲン

- 血圧測定

- 心電図

- 心エコー検査(超音波)

- 血液検査 など

検査内容は、ご家族とよく相談しながら、動物の負担にも配慮して進めていきます。

心臓病と上手につきあうために

心臓病は、できるだけ早く見つけて、適切なタイミングでお薬を始めることがとても大切です。進行性の病気なので、症状がなくても定期的な検査を続けることで、悪化を防ぐことができます。

当院では、症状や重症度に応じて、3〜6か月ごとの定期チェックをおすすめしています。

また、おうちでの過ごし方や食事管理などについても、ペットの状態に合わせて丁寧にアドバイスいたします。

「ちょっと気になるな」と思ったら、ぜひお気軽にご相談ください。 大切な家族と、安心して毎日を過ごせるようサポートさせていただきます。

循環器疾患の診療は、わたしたちにお任せください。