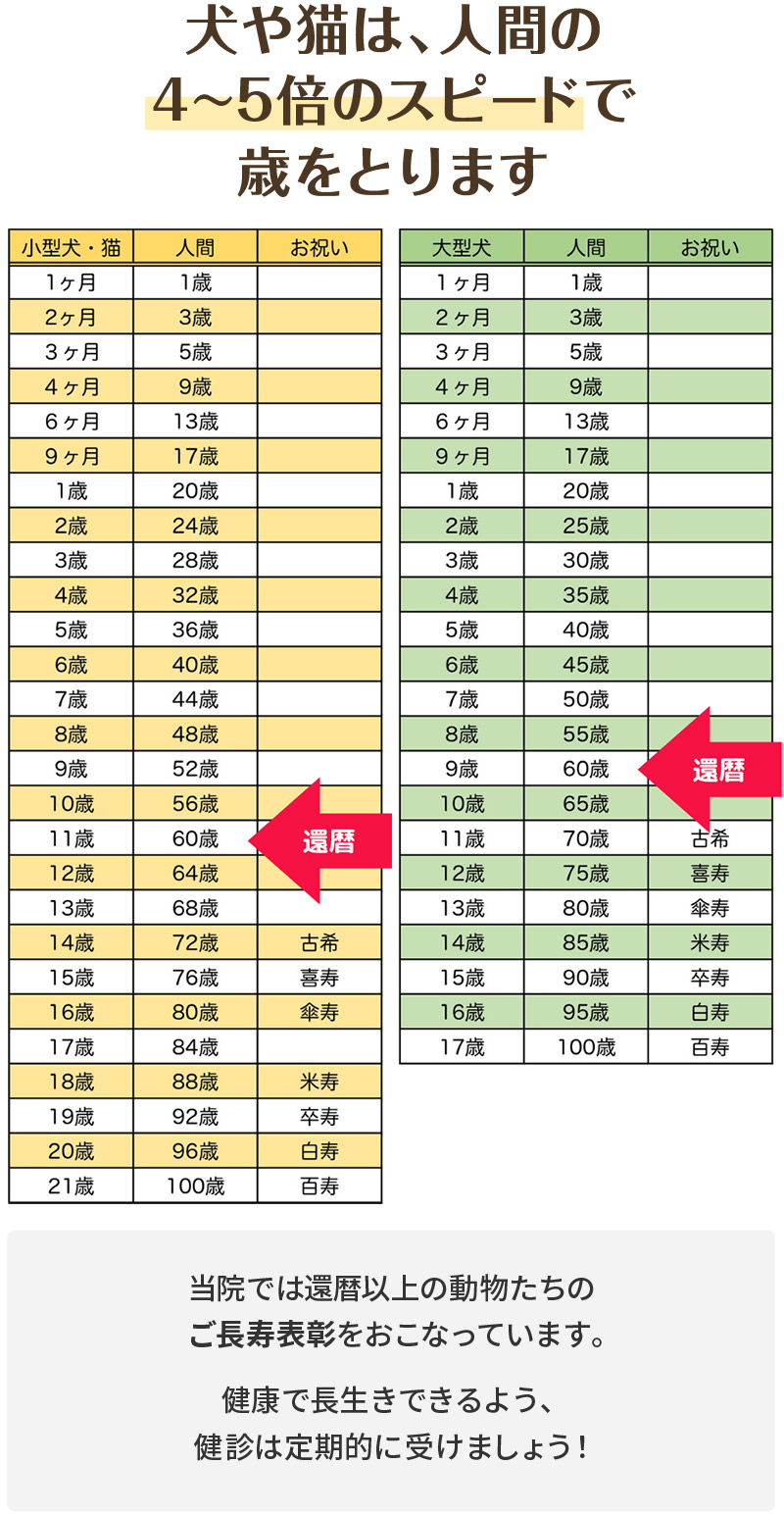

犬や猫は人間と比べるとおよそ5倍の速さで成長し年老いていきます。5歳の子は人間でいうと40歳、9歳だと人間の60歳にあたります。

ペットが暮らす環境の変化や動物医療の発達により、昔よりも長生きするようになりました。そして長寿化に伴い心臓病やガンといった病気が増えてきています。

定期的な検査を受けることで、病気の早期発見・早期治療が可能になります。予防こそが最善の治療です。年に1度は健康診断を受診することをお勧めします。

ワンドック・ニャンドック

犬や猫は人間と比べるとおよそ5倍の速さで成長し年老いていきます。5歳の子は人間でいうと40歳、9歳だと人間の60歳にあたります。

ペットが暮らす環境の変化や動物医療の発達により、昔よりも長生きするようになりました。そして長寿化に伴い心臓病やガンといった病気が増えてきています。

定期的な検査を受けることで、病気の早期発見・早期治療が可能になります。予防こそが最善の治療です。当院では年に2回の健康診断を推奨しています。

Aコース(全年齢対象)

| コース内容 |

|

|---|---|

| 検査料金 | 通常:28,390円 / 割引:23,000円 ※割引料金は当院からの『ご案内ハガキ』をご持参された方に限ります。 |

Bコース(3歳以上対象)

| コース内容 |

|

|---|---|

| 検査料金 | 通常:38,390円 / 割引:31,000円 ※割引料金は当院からの『ご案内ハガキ』をご持参された方に限ります。 |

Cコース(5歳以上対象)

| コース内容 |

|

|---|---|

| 検査料金 | 通常:48,890円 / 割引:40,000円 ※割引料金は当院からの『ご案内ハガキ』をご持参された方に限ります。 |

全コース共通オプション

| 甲状腺ホルモン濃度 | 3,500円 |

|---|---|

| 腎臓:尿蛋白/クレアチニン比 | 2,800円 |

| 心臓:NT-proBNP | 5,000円 |

| 眼科検査(スリット、眼圧) | 4,000円 |

| 関節レントゲン追加(頸部、膝関節など) | 5,000円 |

シニア期の愛犬・愛猫に多い病気

早期発見と適切なケアが大切

ワンちゃんやネコちゃんがシニア期に入ると、身体には様々な変化が現れ、特定の病気にかかりやすくなります。免疫力の低下や器官の老化により、若い頃には見られなかった症状が出てくることも少なくありません。

飼い主として、これらの変化に早く気づき、適切に対応することが、愛する家族が快適にシニアライフを送るための鍵となります。

シニア犬によく見られる病気

シニア犬は加齢に伴い、様々な健康上の問題に直面することがあります。特に以下の病気には注意が必要です。

1. 関節疾患(特に関節炎)

シニア犬では、関節の痛みや可動範囲の制限が見られることがあります。膝や股関節の疾患(股関節形成不全、膝蓋骨脱臼)や関節炎が一般的です。

| 症状 | 歩くときに引きずる、座る・立ち上がる時に痛がる、運動量が減る、ジャンプを避けるなど。 |

|---|---|

| 対策 | 関節用サプリメント(グルコサミンやコンドロイチンなど)、体重管理、獣医師と相談し治療やリハビリを行う。 |

2. 歯周病

シニア犬では歯周病や歯垢の蓄積が進みやすいです。進行すると、歯の抜け落ちや全身の感染症の原因になることもあります。

| 症状 | 口臭がひどくなる、食べ物を食べるのに時間がかかる、唾液が多い、歯茎が赤いまたは腫れている。 |

|---|---|

| 対策 | 定期的な歯磨き、歯科専門医によるチェック、必要に応じて歯のクリーニングや抜歯を検討します。 |

3. 腎不全

シニア犬に多い疾患で、腎臓がうまく機能しなくなる病気です。進行が遅いため、初期段階での発見が難しいことがあります。

| 症状 | 異常な喉の渇き、頻尿、食欲不振、嘔吐、体重減少など。 |

|---|---|

| 対策 | 早期発見が鍵です。定期的な血液検査や尿検査で腎臓の健康を確認し、療法食や薬物治療を行います。 |

4. 心疾患

年齢を重ねると、犬も心臓に問題を抱えることが増えます。特に僧帽弁閉鎖不全症(心臓の弁がうまく閉じない)や拡張型心筋症がシニア犬に多く見られます。

| 症状 | 咳が出る、呼吸が速くなる、運動を嫌がる、疲れやすくなる。 |

|---|---|

| 対策 | 獣医師の診断を受け、必要に応じて薬物治療を行う。食事療法や適切な運動量の管理も重要です。 |

5. がん

シニア犬ではがんの発症リスクが高まります。

| 症状 | 腫瘍の発生、体重減少、食欲不振、元気がないなど。 |

|---|---|

| 対策 | 定期的な身体検査と早期発見が重要です。がんが発見された場合、外科手術や化学療法、放射線治療が考慮されることがあります。 |

6. 認知症(犬の認知機能不全症候群)

犬も年齢を重ねると認知症を発症することがあり、「犬の認知機能不全症候群(CDS)」と呼ばれます。脳の機能低下が原因です。

| 症状 | 普段とは異なる行動(徘徊、吠え続ける、排泄の場所がわからなくなる、飼い主の顔を見ても反応しないなど)。 |

|---|---|

| 対策 | 認知症の進行を遅らせるために、特別な療法食やサプリメントの使用、日々のルーティンの安定、脳を刺激する遊びやトレーニングを行います。 |

7. 甲状腺機能低下症

甲状腺ホルモンの分泌が不足する病気です。代謝機能が低下し、様々な症状が現れます。

| 症状 | 元気がない、活動性の低下、体重増加、皮膚や被毛の状態が悪くなる(毛が薄くなる、乾燥するなど)、寒がりになる。 |

|---|---|

| 対策 | 血液検査で診断され、甲状腺ホルモン薬を服用する治療が一般的です。定期的な検査でホルモン値を管理します。 |

その他…

視力や聴力の低下

加齢に伴い、視力や聴力が低下することがあります。これにより、日常生活に影響が出ることがあります。

| 症状 | 目がかすんで見える、音に反応しなくなる、家族の呼びかけに反応しないなど。 |

|---|---|

| 対策 | 視力が落ちた場合、部屋の配置を変えて安全性を確保。聴力が低下した場合は、声をかける際に注意深く接しましょう。 |

肥満

肥満もシニア犬に多い問題です。肥満になると、関節に負担がかかり、心臓や腎臓にも悪影響を与えることがあります。

| 症状 | 動きが鈍くなる、呼吸が荒くなる、食べすぎる傾向がある。 |

|---|---|

| 対策 | 食事の管理(適切なカロリーと栄養バランス)、適度な運動(散歩や軽い遊び)を心がけましょう。 |

シニア猫に多い病気

猫は体調不良を隠す傾向があるため、シニア猫の病気は飼い主が気づきにくいことがあります。以下の病気に特に注意し、早期発見に努めましょう。

1. 腎不全(慢性腎疾患)

シニア猫に非常に多く見られる疾患で、腎臓の機能が徐々に低下していきます。慢性腎不全は進行が遅いため、早期発見が鍵です。

| 症状 | 多飲多尿(水をよく飲み、トイレに行く回数が増える)、食欲不振、体重減少、嘔吐、元気がない、毛が抜けやすい。 |

|---|---|

| 対策 | 定期的な血液検査と尿検査で腎臓の状態をチェック。療法食や点滴治療を行うことが一般的です。 |

2. 糖尿病

インスリンの分泌不全や、体がインスリンをうまく使えなくなる疾患です。肥満や遺伝的要因が関係しています。

| 症状 | 多飲多尿、食欲増加、体重減少、元気がなくなる、足元がふらつく。 |

|---|---|

| 対策 | 血糖値の管理が重要で、インスリン注射や食事療法が必要です。適切な体重管理が予防や改善に役立ちます。 |

3. 甲状腺機能亢進症

甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気で、主にシニア猫に見られます。進行すると、心臓や他の臓器に悪影響を与えることがあります。

| 症状 | 体重減少、食欲増加、元気がなくなる、毛が薄くなる、嘔吐や下痢。 |

|---|---|

| 対策 | 血液検査で診断され、薬物治療や、場合によっては手術が行われます。 |

4. 歯周病

猫も年齢とともに歯の健康が悪化し、歯周病や歯垢の蓄積が進むことがあります。歯周病は歯の感染や歯の抜け落ちの原因にもなります。

| 症状 | 口臭がひどくなる、食べ物を食べるのが遅くなる、歯茎が赤い、痛がっている様子。 |

|---|---|

| 対策 | 定期的に歯のチェックとケアを行い、必要に応じて歯のクリーニングや治療を受けることが重要です。 |

5. 心臓疾患

シニア猫でも心臓疾患(特に肥大型心筋症)が多く見られます。この疾患は心臓の筋肉が厚くなり、血液の流れが悪くなるものです。

| 症状 | 呼吸が速くなる、運動を嫌がる、元気がなくなる、食欲不振、咳をする(ただし猫は咳をあまりしないことも)。 |

|---|---|

| 対策 | 早期発見と定期的な心臓の検査が重要です。獣医師による薬物治療や適切な運動制限が推奨されます。 |

6. 尿路疾患

シニア猫は尿路の問題を抱えることが多く、特に尿路感染症や尿管結石、膀胱炎が起こりやすくなります。オス猫は尿道が狭いため、尿の詰まりが深刻になることもあります。

| 症状 | トイレを頻繁に使う、血尿が出る、排尿時に苦しそうにする、おしっこが出ない、尿の量が減る。 |

|---|---|

| 対策 | 獣医師による診断と治療が必須です。尿路の健康を維持するために、食事の管理や水分補給を意識することが重要です。 |

7. 癌(がん)

シニア猫ではがんのリスクも高くなります。

| 症状 | 腫瘍が見つかる、体重減少、食欲不振、元気がない、皮膚にできものができる。 |

|---|---|

| 対策 | 早期発見と適切な治療(外科手術、放射線治療、化学療法)で改善が見込まれる場合もあります。定期的な健康チェックが大切です。 |

8. 視力や聴力の低下

年齢を重ねると、視力や聴力の低下が進みます。視力の低下により、家具にぶつかったり、環境に適応するのが難しくなることもあります。

| 症状 | 物にぶつかる、飼い主に気づかれない、音に反応しない。 |

|---|---|

| 対策 | 環境を安全に整え、視力や聴力が低下していることを考慮して飼い主が配慮することが重要です。 |

その他…

認知症(猫の認知機能不全症候群)

猫の認知症は「猫の認知機能不全症候群(CDS)」として知られ、老化に伴い脳の機能が低下します。

| 症状 | 普段とは異なる行動(夜に鳴き続ける、徘徊する、トイレでの排泄がうまくできない)、飼い主に対して反応が薄くなる、寝てばかりいる。 |

|---|---|

| 対策 | 特別な療法食やサプリメントを使用することで進行を遅らせることができます。また、安定した日常を送れるようにして、猫が混乱しないように配慮します。 |

シニア犬・シニア猫に多い病気のまとめ

シニア期の病気の多くは、早期発見と管理が非常に重要です。定期的な健康チェック(血液検査、尿検査、体重測定など)に加え、飼い主さんが日々の健康状態に注意を払い、少しでも異変を感じたら、すぐに獣医師に相談するようにしましょう。

愛するワンちゃん・ネコちゃんたちが快適にシニアライフを過ごせるように、環境を整え、適切な食事と運動を心がけてあげてくださいね。何か気になることがあれば、遠慮なくご質問ください!

シニア犬・シニア猫のケア

いつまでも、穏やかな毎日を

シニア期を迎えたワンちゃん・ネコちゃんは、体の内外にさまざまな変化が現れます。「いつもとちょっと違うな…」そんな小さな変化にも気づけるよう、当院ではシニア期の動物たちの健康管理に力を入れています。

シニア期を迎えた動物たちの特徴

一般的に7歳以上がシニア期の入り口とされています。

| 小型犬(~10kg) | 7〜10歳ごろから |

|---|---|

| 中型犬(10〜25kg) | 7〜9歳ごろから |

| 大型犬(25kg~) | 5〜7歳ごろから |

行動や性格の変化

- 活動量の低下(散歩に行きたがらない、よく寝る)

- 反応が鈍くなる(呼んでも気づかないなど)

- 頑固になり、不安が強くなることも

- 夜鳴きや徘徊(認知機能の低下のサインかも)

- トイレを失敗するようになる

身体の変化

- 筋肉量が落ちて痩せて見える

- 関節がこわばる(階段や段差を嫌がる)

- 白髪が増える(特に顔周り)

- 歯や口臭のトラブル(歯周病など)

- 視力・聴力の低下

- 皮膚や被毛のツヤがなくなる

- 太りやすくなる or 痩せやすくなる(代謝の変化)

- 聴力の衰え

- 毛繕いをしない・爪研ぎをしない

健康面の注意点

- 心臓、腎臓、肝臓などの内臓疾患のリスクが上昇

- 腫瘍(がん)のリスクも増加

- 糖尿病やクッシング症候群、甲状腺機能低下または亢進症などの内分泌疾患

- 認知機能の低下

シニア動物たちの健康サポート

年齢を重ねると、体の様々なところに変化が見られるようになります。 少しでも飼い主様と過ごす時間が長くなるよう、以下のようなご提案をしています。

- 定期健診(年2回を目安に行うことをお勧めします)

- 血液検査・超音波検査・尿検査で内臓の早期チェック

- 関節ケア・運動サポート(レーザー・酸素ボックス・トレッドミルなどのリハビリケア)

- 認知機能の変化に応じた生活アドバイス・サプリメント等のご紹介

- 高齢向けや疾患別の食事のご提案

- 生活環境に関するアドバイス

- ストレスの少ない通院・診察

ワンドック・ニャンドックのご案内

年齢・犬種・猫種に合わせた健診内容のご提案をします。血液検査、尿検査、画像診断などを組み合わせ、様々な角度から体の変化を見極めます。結果に応じた今後の生活やフードなども合わせてアドバイスいたします。

飼い主さまとともに

シニア期の動物との暮らしは、とても愛おしく特別な時間です。当院では、飼い主さまと一緒に、小さな不安や変化に寄り添いながらサポートしていきます。どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。