犬と猫のてんかん発作

〜繰り返す発作の原因と正しく向き合うために〜

てんかんとは?

「てんかん(Epilepsy)」は、脳の神経細胞(ニューロン)の異常な電気的活動によって生じる慢性の神経疾患です。

この異常が一過性に発生することで、「けいれん」や「意識の消失」などの発作が突然起こり、何度も繰り返されることが特徴です。

犬や猫にも人間と同じようにてんかんが起こることがあり、放っておくと発作の頻度や重症度が増し、神経系へのダメージが蓄積されてしまうこともあります。

てんかんの原因分類

てんかんは、原因によって次のように分類されます。治療方針も異なります。

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| 特発性てんかん | 脳に構造的な異常が見られない場合。遺伝や神経回路の機能的異常が関与すると考えられています。 |

| 構造的てんかん | 脳腫瘍、脳炎、脳奇形、外傷など、MRIで明らかな異常が認められるタイプ。神経症状を伴いやすい。 |

| 反応性発作 | 肝障害、腎不全、低血糖、中毒(キシリトール・チョコレートなど)、電解質異常など、一時的に脳が影響を受けて起こる。原因が取り除かれれば改善が見込めます。 |

発作の分類と症状

てんかん発作は、その神経活動の異常が脳のどこにどの程度広がるかによって分類されます。

発作の分類(臨床症状に基づく)

よく見られる発作症状

- 突然倒れる

- 手足を突っ張る・けいれんする

- よだれが止まらない、口の運動を繰り返す

- おしっこ・うんちをもらす

- 目が虚ろで反応がない

- フラフラと歩き出す(歩行失調)

発作に関連する状態

- てんかん重積状態(Status epilepticus)

発作が5分以上続く、または間をおかずに発作が繰り返される状態。早急な治療が必要です。 - 群発発作(Cluster seizures)

24時間以内に複数回発作が起こる状態。神経への負荷が大きく、治療介入が必要です。

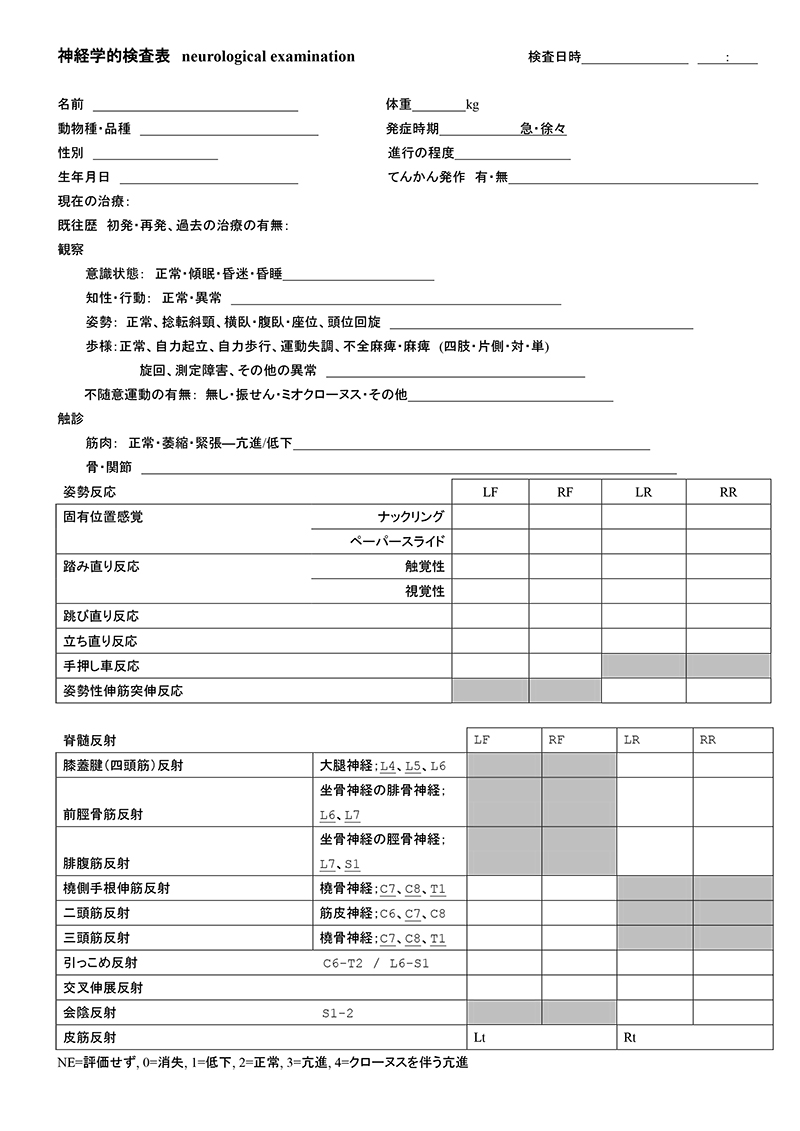

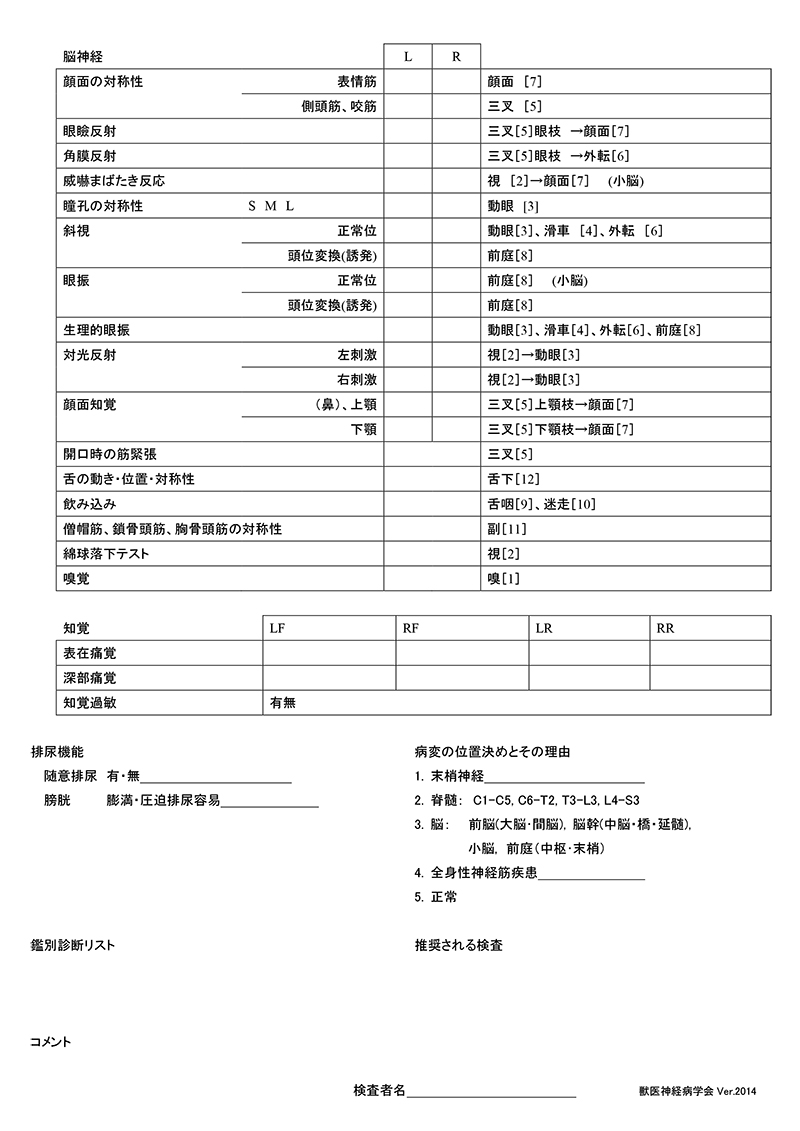

診断の流れ

てんかんの診断は、他の疾患を丁寧に除外すること(除外診断)が基本です。

主な検査

神経学的検査

歩行、反射、眼球運動などを確認し、脳のどの部位に異常があるか推定します。

血液検査・尿検査

肝臓・腎臓機能、電解質、血糖、中毒の有無などを確認します。

脳脊髄液検査

脳炎・髄膜炎・腫瘍性疾患などが疑われる場合に行います。

MRI/CT検査

脳の腫瘍・水頭症・奇形・炎症の有無を画像診断します。

発作の動画記録(飼い主さん撮影)

臨床現場で観察できない「実際の発作の様子」は、極めて重要な診断材料になります。

治療の方針

抗てんかん薬による発作のコントロール

てんかんの多くは継続的な内服治療によって、発作の頻度や重症度を抑えることが可能です。ただし、薬は動物によって効果や副作用が異なるため、定期的な血液検査や血中濃度のモニタリングが不可欠です。

投薬の開始は、「月に2回以上の発作」「1回の発作が重度」「群発または重積傾向がある」などが目安になります。

※抗てんかん薬の急な中断は、重い発作を誘発する恐れがあるため絶対に避けてください。

原因疾患がある場合

腫瘍や炎症などの構造的てんかんが判明した場合は、根本的な治療(例:抗炎症薬、外科手術、食事療法など)が必要です。

反応性発作であれば、原因疾患を治療・管理することで発作の再発を防げることもあります。

ご家庭での対応とお願い

発作中の対応

- 周囲の安全確保(角・階段・硬い床から遠ざける)

- 動物を押さえつけない

- 舌をかまないように口に手を入れるのは危険です(反射的に噛まれるおそれあり)

動画の撮影が診断のカギ

- 「発作の始まりから終わり」までの記録があると、正確な分類に大変役立ちます。スマートフォンのカメラで充分な情報が得られます。

発作の記録をつけましょう

- 発作の日時・持続時間・様子・回復までの時間などを書き残しておくと、治療効果の判断材料になります。

お薬は毎日決まった時間に確実に

- 飲み忘れや自己判断での中止は、危険な発作を引き起こす恐れがあります。必ず獣医の診断を仰ぎましょう。

最後に

てんかんは「完治が難しいこともある慢性疾患」ではありますが、 適切な診断・治療と日常のサポートによって、発作を最小限に抑えながら安心して暮らすことが可能です。

「こんな症状、もしかして発作?」と少しでも思ったら、どうか迷わずご相談ください。 早期の診断と対応が、動物たちの未来を守ります。