犬猫の骨折について

犬や猫もわたしたち人間と同じように、骨折することがあります。特に小型犬や子犬は骨が細く、わずかな衝撃でも骨折してしまうことがあります。

骨折は早期の診断と適切な治療がとても大切です。

骨折の主な症状

犬や猫の骨折は、見た目で明らかにわかることもありますが、はっきりとした外傷がないケースもあります。以下のような症状が見られた場合は、注意が必要です。

- 足を地面につけず浮かせている・かばっている

- 歩き方がおかしい

- 抱っこや触られるのを嫌がる

- 腫れや熱感がある

- 足や体の一部が不自然な方向を向いている

- 鳴き方がいつもと違う・元気や食欲がない

骨折だけでなく、脱臼や捻挫、靭帯損傷の可能性もあります。 正確な診断には、レントゲン検査が必要です。

また、ハムスターやウサギなどの小動物も、ケージに挟まる・高いところから降りる(落ちる)などで骨折してしまうことがあるため、注意が必要です。

骨折の原因とは?

骨折は、以下のような原因で起こることが多いです

落下やジャンプの着地失敗

ソファや階段、抱っこからの落下など、小型犬では特に多い原因です。

交通事故

外に出てしまったときや、散歩中に車やバイクと接触したケース。

ケンカや多頭飼い中の接触事故

遊びの延長で激しくぶつかり合ってしまうことがあります。

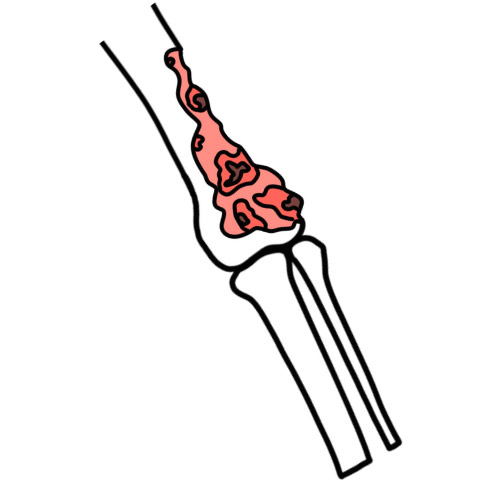

骨の病気(骨腫瘍、代謝性疾患など)

年齢や体質によって骨が弱くなり、わずかな衝撃で骨折することも。

当院での診断と治療の流れ

当院では、骨折が疑われる場合、以下のような流れで診療を進めます。

1問診・視診・触診

事故の状況や発症の経緯を詳しくうかがい、歩き方や痛がる部位を確認します。

2レントゲン検査(X線撮影)またはCT検査

レントゲンでは、骨折の場所・形・ずれ具合を確認します。必要に応じて複数方向から撮影します。

複雑骨折・骨盤骨折・脊椎骨折などでは、より詳細な画像診断を行うため、CT検査を行う場合があります。

この検査をもとに、V-POPシステム(手術計画アプリケーション)を利用し、より精度の高い術前計画を立てていきます。

3治療方針の決定

骨折の種類によって、治療方法が変わります。

保存療法(ギプス・副木)

骨のずれが少なく、安定している場合

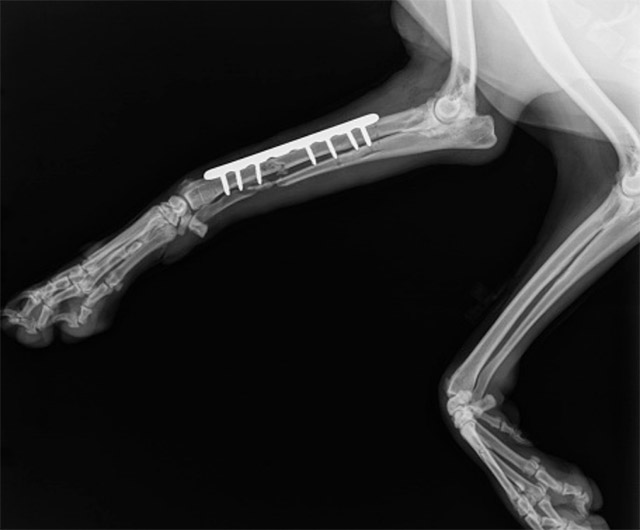

外科手術(ピン・プレート・ワイヤー固定など)

骨がずれている、関節に近い、複雑な骨折の場合

骨折タイプ・動物の大きさなどにより、様々なピン・プレート・スクリューなどを組み合わせて手術を行います。

また、骨のズレがわずかな場合は、透視機(特殊なX線機器)を使用することで、麻酔や薬物等の負担が少な低侵襲な手術ができる場合もあります。

4術後管理・リハビリ

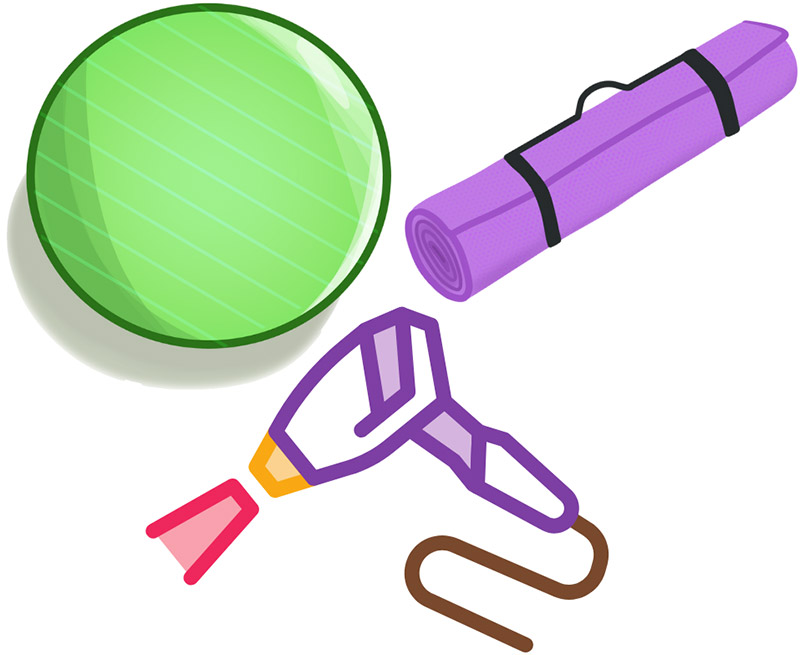

痛み止めの投与、定期的なレントゲンチェック、必要に応じてリハビリや生活環境の調整も行います。

また当院では、痛みの緩和・回復のサポートに対応した、動物用レーザ治療器を用いた術後ケアも行っております。

LCPシステム 小型犬の骨折に新しい治療

小型犬はソファや階段でジャンプした時やフローリングで足を滑らせて転んだ時に、骨折してしまうことがあります。骨が小さくもろい小型犬の骨折治療は比較的難易度の高い手術です。

当院ではSYNTHES社が開発した『LCP(Locking Compression Plate)システム』を導入しています。従来のプレートにある問題点を克服し、骨折治療に伴う合併症(骨癒合不全・ストレスシールディング・再骨折)リスクを低減できる新しい治療法です。

中型犬以上、猫にも適用することができます。

主な対象

ポメラニアン、チワワ、マルチーズ、イタリアングレーハウンド

ご家庭で気をつけたいこと

治療後や安静期間中は、以下の点にご注意ください。

- ケージレスト(運動制限)を徹底する

- フローリングの滑りを防ぐため、マットなどを敷く

- 階段やソファへのジャンプを避けるよう工夫する

- 抱っこや散歩は獣医師の指示に従う

骨がしっかりくっつくまでには、数週間~数ヶ月かかることもあります。焦らず、丁寧にケアしてあげましょう。

気になる症状があれば、すぐにご相談ください

「ちょっと様子がおかしいけど、元気もあるし…」

そんなときこそ注意が必要です。

骨折は放っておくと、骨の変形や関節の不具合が残ってしまうことも。当院では、丁寧な診察と画像診断、専門的な手術対応も行っています。

また、状況に応じて二次医療施設をご紹介する場合もございます。

どんな小さなことでも、まずはお気軽にお問い合わせください。あなたの大切なワンちゃん・ネコちゃんの健康を、全力でサポートいたします。

犬の前十字靭帯断裂治療・TPLO

肥満気味の大型犬や高齢犬、活発な犬の怪我で最も注意したいのは前十字靭帯断裂症です。強い衝撃や肥満による間接への負荷でひざにあるじん帯が切れてしまうのですが、一見すると少し歩きづらそうにしているだけで、しばらくすると普通に走ったりするので注意が必要です。

病院での診断は触診とレントゲン検査、関節液検査で比較的簡単に見つけることができます。

体重が10kg未満の小型犬では手術せずに自然治癒することもありますが、中型犬以上では靭帯断裂と半月板損傷の併発率が高く、早期の手術が必要です。

従来、フロー法(関節外法)とオーバーザトップ変法で手術を行っていましたが、『LCPシステム』の導入に伴い治療成績の良い『TPLO(Tibial plateau leveling osteotomy)』を導入しました。

これまで一部の大学病院や整形外科専門病院でしか受けられない手術法でしたが、専門医の協力により当院で手術を行っております。

術後の歩き出しはとても良好で、非常に満足できる治療成績でと実感しています。また、ウェルシュコーギーの特徴的な骨格にも大変有効です。

注意事項

- 手術用器具の関係で50kg超の大型犬(セントバーナードやグレートピレニーズ等)の場合、専門病院を紹介させていただいております。

- 免疫性関節炎による前十字靭帯断裂症は外科手術が禁忌となっています。

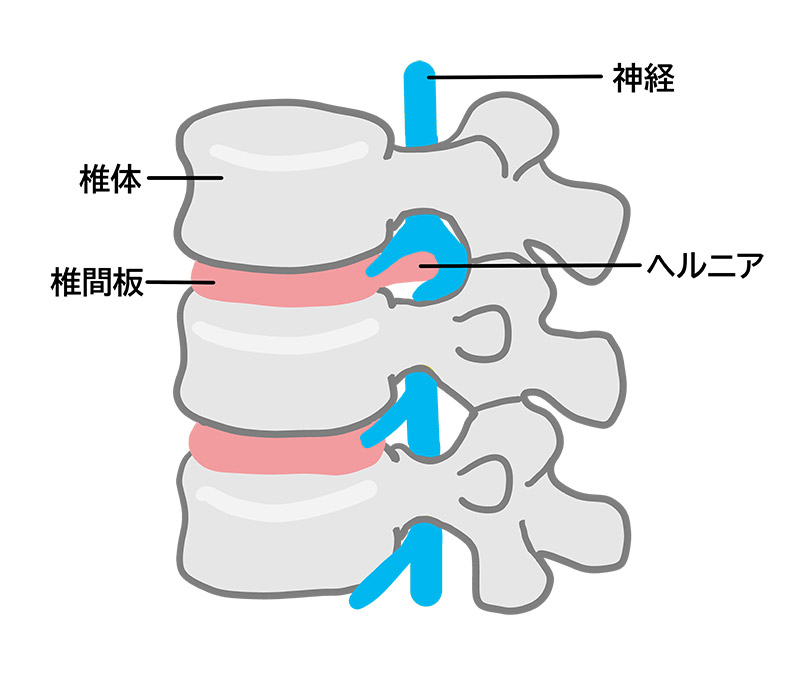

椎間板ヘルニアについて

犬の椎間板ヘルニアとは?

わたしたち人間の背骨と同じように、犬の脊椎(背骨)は、一つひとつの骨と骨の間に「椎間板」というクッション材を挟んで構成されています。この椎間板は、ジャンプや走るときの衝撃を吸収し、しなやかな動きを可能にする大切な役割を担っています。

しかし、この椎間板が何らかの原因で変性し、本来の位置から飛び出して、すぐそばを通る脊髄(せきずい)という重要な神経の束を圧迫してしまうのが、椎間板ヘルニアです。

この「圧迫」の度合いによって、愛犬は様々な神経症状に苦しむことになります。まるで目に見えない針で刺されるような激痛、あるいは後ろ足が麻痺して動かせない絶望感…。わたしたちには想像もつかないほどの苦しみが、愛犬の身に起こっているかもしれません。

また、この病気は、若くても発症することがあれば、年齢を重ねてから症状が現れることもあります。それぞれの発症タイプによって、症状の現れ方や進行スピードにも違いがあることを、飼い主さんは知っておく必要があります。

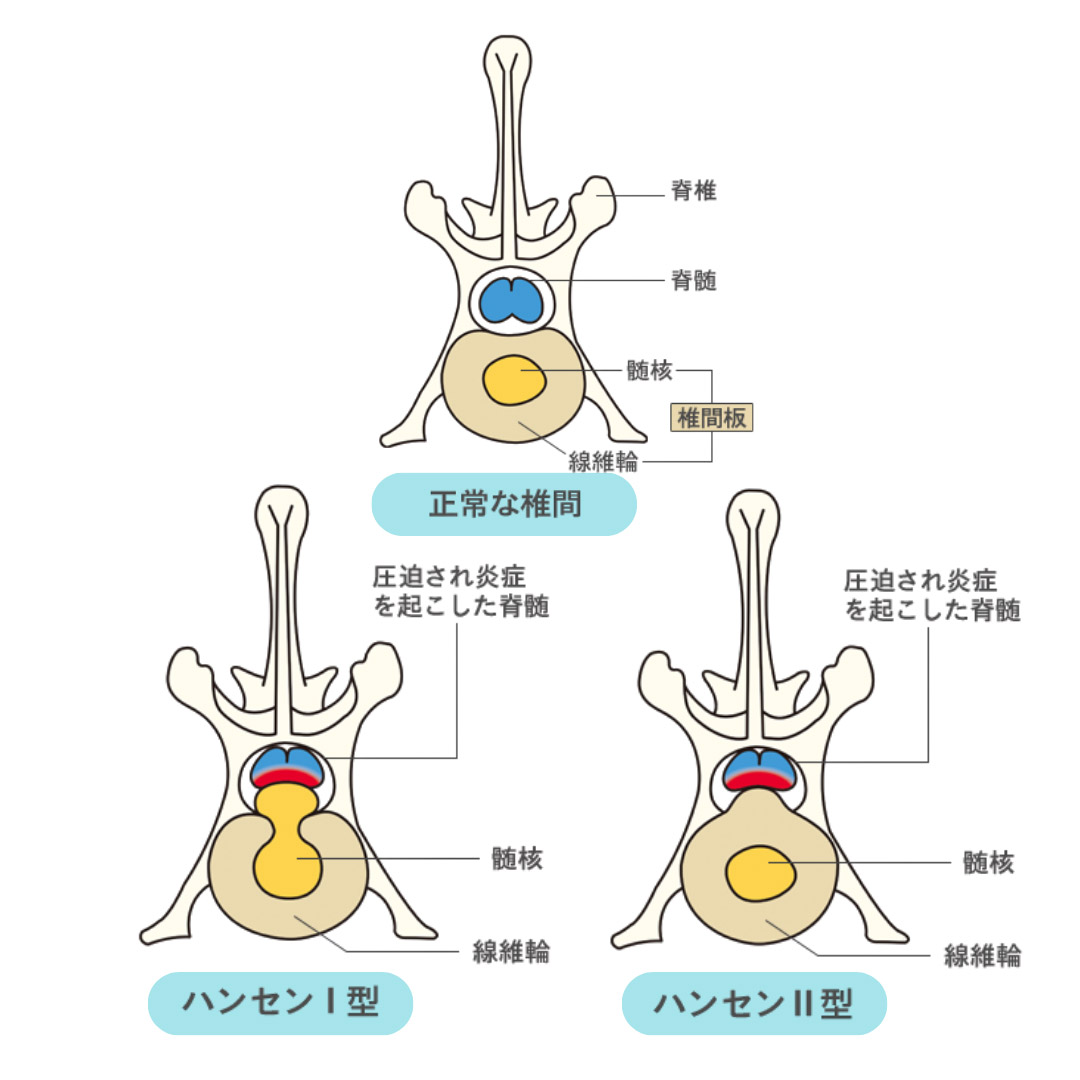

知っておきたい二つの顔 ハンセン1型と2型

椎間板ヘルニアには、大きく分けて二つのタイプがあります。愛犬に起こっている痛みが、どちらのタイプによるものなのかを知ることは、治療方針を決定する上で非常に重要です。

| ハンセン1型 | ハンセン2型 | |

|---|---|---|

| 病態 | 椎間板の中心にある「髄核」が破れて飛び出す(逸脱) | 椎間板の周りの「線維輪」が変性し、脊髄側に突出・膨隆する |

| 好発犬種 | ダックスフンド、フレンチブルドッグ、シーズー、ペキニーズ、ビーグル、コーギーなど | 全ての犬種、特に大型犬や、軟骨異栄養性犬種でも高齢になると発症 |

| 好発年齢 | 若齢〜中年齢(3〜7歳くらい) | 中高齢〜老齢 |

| 発症 | 急性(突然、激しい痛みや麻痺が見られる) | 慢性(ゆっくりと痛みや麻痺が進行する) |

| 症状 | 激しい痛み、急激な麻痺 | 慢性的な痛み、ゆっくりとした麻痺の進行 |

愛犬の品種や年齢、症状の出方から、ある程度の推測はできますが、確定診断には専門的な検査が必要です。

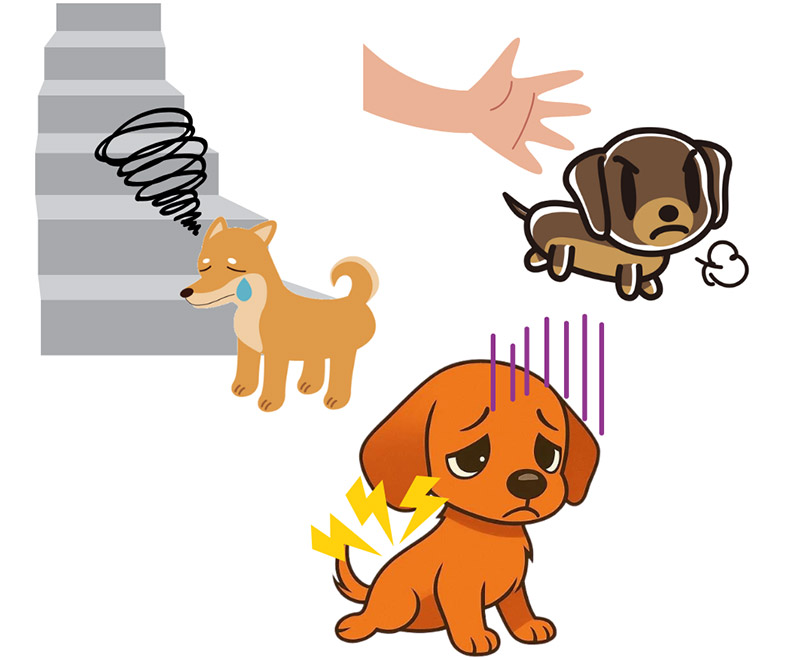

こんなサイン、見逃していませんか?愛犬からのSOS

愛犬が言葉を話せなくても、その体には常にサインが隠されています。以下のような行動が見られたら、それは椎間板ヘルニアの赤信号かもしれません。一つでも当てはまる場合は、すぐに動物病院にご連絡ください。

- 抱っこしようとすると「キャン!」と鳴く、体を触らせない。

- 段差の上り下りを嫌がる、ソファに飛び乗らなくなる。

- 散歩中に急に座り込んだり、後ろ足を引きずりながら歩くことがある。

- 後ろ足がふらつく、思うように動かせない。

- 元気がなく食欲もない、体がぶるぶると震えている。

- おしっこやうんちが出にくい、または意志とは関係なく出てしまう。

- 立てない、痛みを感じない(感覚がない)

これらの症状は、ごく軽いものから、命に関わる重篤なものまで様々です。進行すると、二度と歩けなくなってしまうだけでなく、全身に合併症を引き起こし、最悪の場合、命を落とすこともあります。だからこそ、早期発見・早期治療が、愛犬の未来を守るために何よりも大切なのです。

グレードで見る椎間板ヘルニアの進行度

椎間板ヘルニアは、症状の重さによって段階的に評価されます。数字が大きくなるほど、病状は深刻で、緊急性が高まります。

| 段階 | 症状の例 |

|---|---|

| グレード1 | 痛みのみ。触ると嫌がる、体を硬直させるなど、痛みのサインが見られるが、歩行は正常。 |

| グレード2 | 軽度の麻痺。後ろ足がふらつくことがあるが、自力で歩くことができる。段差でつまずきやすい。 |

| グレード3 | 中程度の麻痺。ふらつきが顕著で、支えがないと自分で立ち上がることが難しい。 |

| グレード4 | 重度の麻痺。後ろ足が完全に麻痺し、自力で立てない。自力で排泄することが非常に難しい。 |

| グレード5 | 極めて重度の麻痺と深部痛覚の喪失。後ろ足が完全に麻痺し、つま先などを強く挟んでも痛みを感じない(感覚がない)。緊急性が極めて高く、数時間以内の手術が必要な場合が多い。 |

「少し痛いみたいだから、明日病院に連れていこうかな?」は、急激にグレードを進行させる可能性があります。

レントゲン・MRI検査の重要性 痛みの真実を解き明かす

愛犬の痛みの原因を正確に突き止めるためには、神経学的検査に加え、高度な画像診断が不可欠です。

レントゲン検査

脊椎の配列や、椎間板の石灰化の有無など、骨の構造を大まかに確認します。

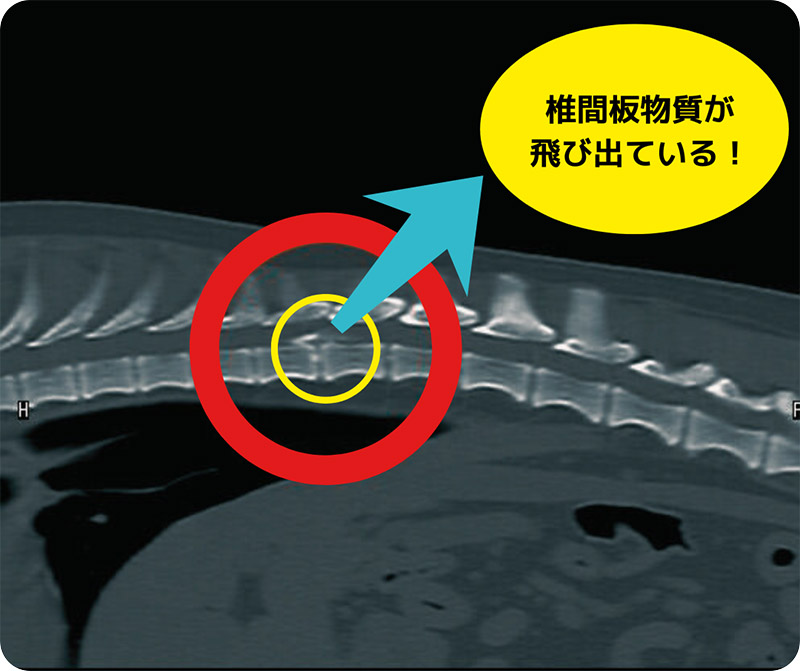

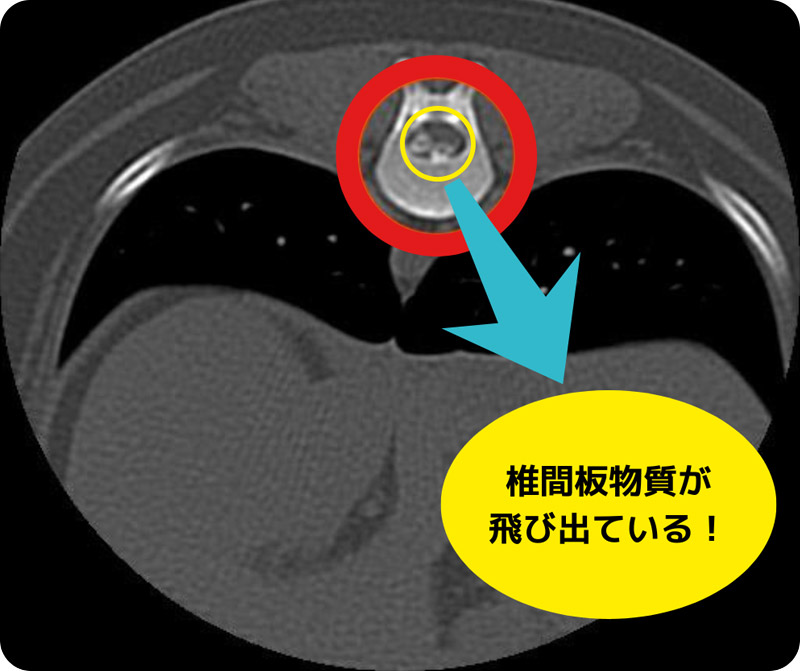

CT/MRI検査

特にMRI検査は、飛び出した椎間板の正確な位置、脊髄への圧迫の程度、脊髄自体の損傷具合(浮腫や出血など)を詳細に把握するために、最も重要な検査です。

神経の専門家が「脊髄の地図」と呼ぶほど、治療計画を立てる上で欠かせない情報を提供してくれます。

当院では、愛犬の痛みの原因を解き明かすため、必要に応じて連携施設でのMRI撮影をご案内し、診断から最適な治療方針の決定まで、しっかりとサポートいたします。

治療方法について 愛犬の未来を取り戻すために

椎間板ヘルニアの治療は、症状の程度と病態によって、内科治療(お薬と絶対安静)か外科手術(椎間板の除去)を選択します。

内科治療(主に軽度の場合)

鎮痛薬や消炎薬の投与

痛みを和らげ、炎症を抑えます。

ケージレスト(2〜4週間の絶対安静)

椎間板への負担を最小限にし、脊髄の炎症を鎮めるために、運動を厳しく制限します。これは時に、愛犬にとっても飼い主さんにとっても辛い期間かもしれませんが、治癒への大切な一歩です。

外科治療(中〜重度、特にグレード3以上の場合)

全身麻酔下での手術

飛び出した椎間板物質を取り除き、圧迫されている脊髄を解放します。この「減圧手術」こそが、神経機能の回復を促す最も直接的な方法です。

早期手術の重要性

特に症状が急速に進行している場合や、グレード3以上の麻痺が見られる場合は、手術のタイミングが回復率に大きく影響します。脊髄への圧迫が長く続くと、神経細胞が不可逆的なダメージを受けてしまうため、躊躇せず、迅速な判断が求められます。

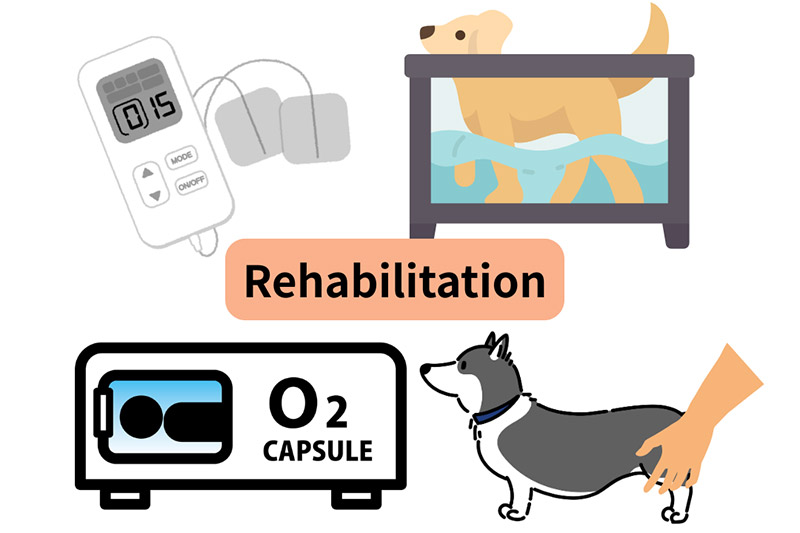

術後の入院・リハビリ

手術後は、愛犬が再び自分の足で立てるようになるために、入院して専門的なケアを受け、その後、綿密なリハビリテーションが必要になります。スタッフの手を使用した徒手リハビリのほか、歩く力を取り戻すために様々な専門機器を使用してリハビリを行います。

当院では、この難しい手術において、経験を重ね実績を多く持つ獣医が執刀にあたります。愛犬の未来のために、最適な治療を提供できるよう尽力いたします。

徒手リハビリの様子

こんな犬種は特に注意!

以下の犬種は、生まれつき椎間板の変性が起こりやすい体質(軟骨異栄養性犬種と呼ばれます)のため、椎間板ヘルニアのリスクが非常に高いと言われています。これらの犬種を飼っている飼い主さんは、特に日頃からの注意と、わずかな変化も見逃さない心構えが必要です。

- ミニチュア・ダックスフント

- トイプードル

- ペキニーズ

- シー・ズー

- フレンチブルドッグ

- ビーグル

- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク など

当院のサポート体制 愛犬と飼い主様を支えるために

椎間板ヘルニアは、突然訪れる愛犬の苦痛に、飼い主さんも大きな不安とストレスを感じる病気です。当院では、そんな皆様の心に寄り添い、愛犬が再び笑顔で過ごせるよう、トータルでサポートしています。

椎間板ヘルニアの初期診断

わずかなサインも見逃さず、早期発見に努めます。

外科手術のご相談

愛犬にとって最も良い治療法を見極め、手術の必要性やリスク、費用について丁寧にご説明します。

術後ケアとリハビリテーション

診断後の生活や術後のリハビリが、愛犬の回復にとって非常に重要です。担当スタッフが担当医と密に連携をとり、それぞれのワンちゃんの状況に合わせた専門的なリハビリプログラムを実践します。

また、ご自宅で行っていただくリハビリ方法や、再発を防ぐための生活上の注意点なども、具体的なアドバイスをもってサポートいたします。

また、セカンドオピニオンのご相談も可能です。不安な気持ちを抱え込まず、どんな小さなことでも構いません。お気軽にご相談ください。

愛犬が再びしっかりと歩ける日が来るよう、私たちはスタッフ一同、心を込めてサポートいたします。最後まで諦めず、共にこの困難を乗り越えましょう。

椎間板ヘルニアのリハビリテーション事例

椎間板ヘルニアの手術を断念し、リハビリと脂肪幹細胞治療を行った事例です。

ミニダックス(11歳・オス)

CT検査で椎間板ヘルニアによる神経の圧迫を確認。

ですが、術前検査で重度の心臓病が見つかり、手術は断念。リハビリと脂肪幹細胞治療を行いました。