中高齢の猫ちゃんに多い「甲状腺機能亢進症」とは?

最近、愛猫がやけに活発になったり、たくさん食べているのに痩せてきた…ということはありませんか?

そんな変化が見られる場合、「甲状腺機能亢進症(こうじょうせんきのうこうしんしょう)」という病気が隠れているかもしれません。

甲状腺機能亢進症は、特に10歳以上の中高齢の猫に多い内分泌の病気です。

体の代謝を調節する甲状腺ホルモンが過剰に分泌されてしまうことで、まるでずっと走り続けているかのような状態になり、心臓や腎臓などさまざまな臓器に負担がかかってしまいます。

甲状腺ってなにをする臓器?

甲状腺は、首の喉元(のどぼとけのあたり)にある小さな臓器で、サイロキシン(T4)やトリヨードサイロニン(T3)というホルモンを分泌しています。これらのホルモンは、

- エネルギーの代謝

- 体温調節

- 心拍の調整

- 消化や筋肉の働きのコントロール

など、生きていくうえで欠かせない働きをしています。

ところが、甲状腺が肥大してホルモンを出しすぎてしまうと、全身の代謝が暴走し、体にさまざまなトラブルを引き起こすのです。

多くの場合、原因は良性の腺腫(せんしゅ)という腫瘍性の細胞増殖で、ごくまれに悪性腫瘍(腺癌)が関係することもあります。

こんな症状が見られたら注意!

甲状腺ホルモンの過剰分泌によって、以下のような症状が見られます

たくさん食べるのに痩せていく

基礎代謝が異常に高まるため、食べても食べても体がどんどんエネルギーを消耗し、体重が減っていきます。

活発になりすぎる・落ち着きがなくなる

夜中に鳴いたり、家中を歩き回ったりします。若返ったように見えることもありますが、これは病的な興奮です。

嘔吐や下痢などの消化器症状

腸の動きが活発になりすぎて、嘔吐や下痢をしたりすることがあります。

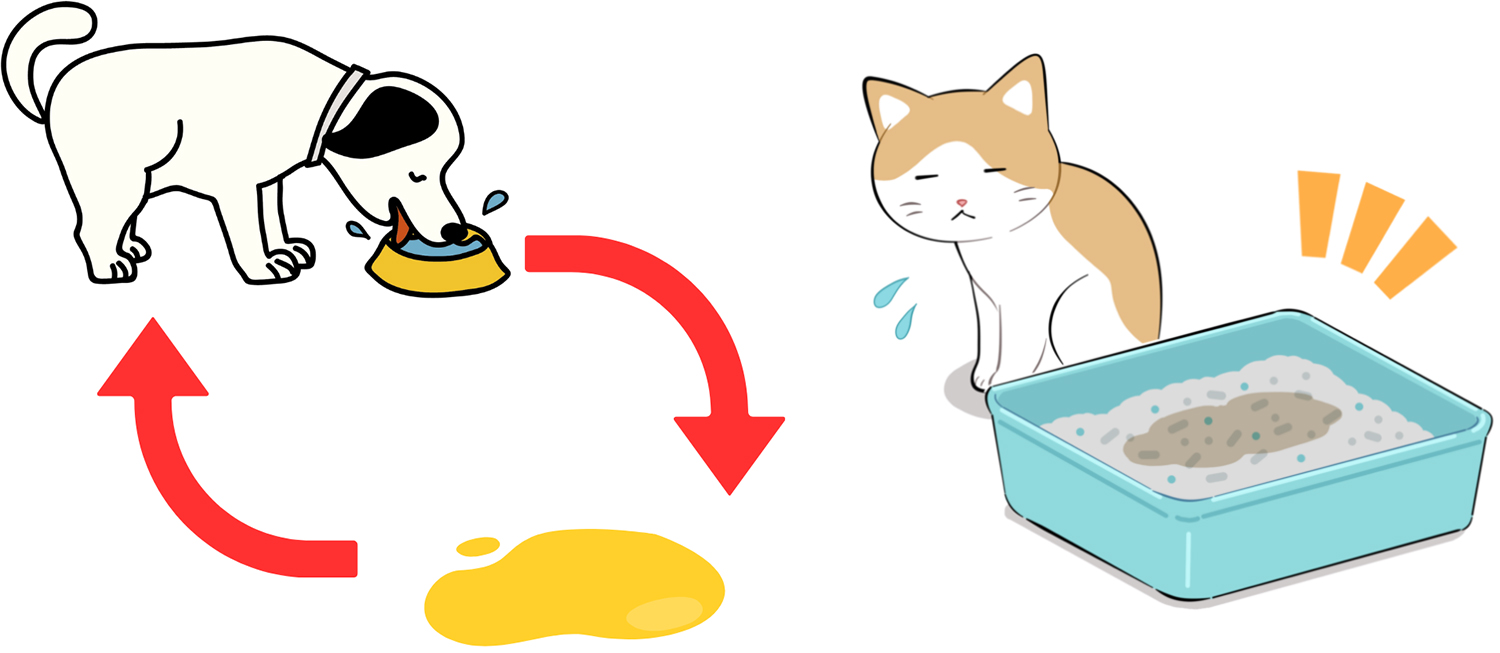

多飲多尿(水をよく飲み、おしっこの量が多い)

代謝の亢進や腎臓への影響で水分の出入りが増えることがあります。

被毛のつやがなくなる・フケ・脱毛

皮膚の代謝も早くなり、毛づやが悪くなったり、グルーミングを嫌がることも。

心臓の負担が増す

拍が速くなったり、不整脈が出ることも。進行すると肥大型心筋症を併発し、呼吸困難などの重篤な症状につながることもあります。

これらの症状は、腎臓病や糖尿病など他の病気と似ている部分もあります。 「歳のせいかな?」と見過ごさず、気になることがあれば、早めに動物病院での検査をおすすめします。

診断方法は?

診断には以下のような検査を組み合わせて行います。

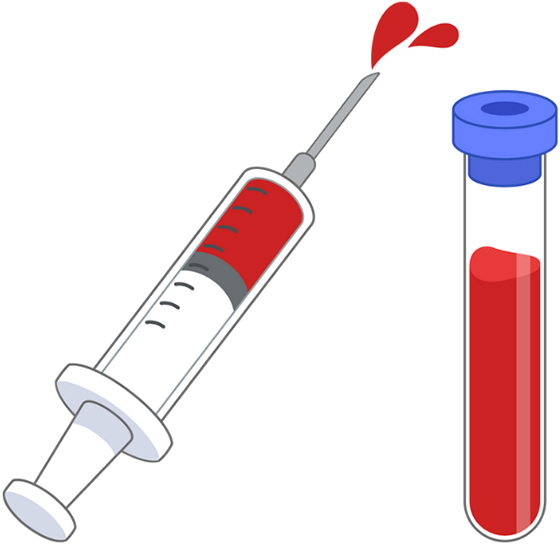

血液検査(T4・Free T4)

甲状腺ホルモン(T4)の数値を測定します。多くの場合はT4が高値になりますが、ほかの病気があると正常に見えることも。その際は、より精密な「Free T4」や「T3抑制試験」などを行います。

触診や聴診などの身体検査

喉のあたりを触って甲状腺の腫れがないか、心音に異常がないかを確認します。

超音波検査(エコー)

甲状腺の大きさや内部の状態を確認します。

シンチグラフィ検査(放射性ヨードによる画像検査)

ごく一部の専門施設で行える検査で、甲状腺の働きが強すぎる部分を画像で確認します。

治療方法は?

甲状腺機能亢進症にはいくつかの治療法があります。猫ちゃんの体調やご家族のライフスタイルに合わせて、最適な方法を獣医師と相談して決めましょう。

1抗甲状腺薬の内服

ホルモンの合成を抑える(阻害する)薬を投与します。生涯にわたっての服薬が必要です。副作用が出ることがあるため、定期的な血液検査が大切です。

2ヨード制限食(療法食)

ホルモンの原料となる「ヨード」を極端に制限した特別な食事です。他の食べ物やおやつを一切与えず、この療法食だけを与える必要があるため、食事管理の徹底が必要です。

※慢性腎臓病のある猫には適さないことがあります。

3手術(甲状腺摘出術)

肥大した甲状腺を外科的に取り除く方法です。完治が期待できますが、全身麻酔のリスク、副甲状腺の損傷リスクもあるため、慎重な検討が必要です。

4放射性ヨード療法(I-131療法)

放射性ヨードが甲状腺に取り込まれ、ホルモンを出しすぎている細胞だけを選択的に破壊します。非常に効果が高く、安全性にも優れる理想的な治療法ですが、日本国内では実施できる施設が限られています。

治療後は一時的な隔離期間が必要です。

【まとめ】気づいたときが、治療のスタートです。

甲状腺機能亢進症は、早期に発見して適切な治療を行えば、猫ちゃんが元気に長く過ごすことができる病気です。

「年をとったから仕方ない」と思いがちな行動の変化にも、病気が隠れていることがあります。

少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。あなたの気づきが、大切な命を守ります。

犬の甲状腺機能低下症

~見逃しがちな「なんとなく元気がない」には理由があるかもしれません~

甲状腺機能低下症(Hypothyroidism)は、犬に比較的よく見られる内分泌疾患のひとつです。

甲状腺ホルモンは、体の新陳代謝をコントロールする大切なホルモンで、このホルモンが十分に作られなくなると、全身のさまざまな機能に影響が出てきます。

最も発症しやすいのは 4~10歳の中高齢犬 ですが、若い年齢でも発症することがあります。

進行がゆるやかで、はっきりとした異常が出にくいため、「老化かな?」「太っただけかも」と見過ごされてしまうことも少なくありません。

甲状腺ってどこにある?

犬の甲状腺(こうじょうせん)は 首の喉のあたり にあります。具体的には、気管の両側 に一対(左右に1つずつ)、のどぼとけ(人間でいう喉頭の位置)のすぐ下あたりに存在しています。

大きさは犬種や体格によって異なりますが、米粒〜小豆くらいの小さな器官です。通常は外から触っても分かりにくいですが、甲状腺腫や腫瘍があると首にしこりのように触れることもあります。

この病気の原因とは?

犬の甲状腺機能低下症のほとんどは、「原発性」と呼ばれるタイプで、甲状腺そのものに異常が起きることで発症します。主な原因は以下の2つです。

1リンパ球性甲状腺炎(自己免疫性)

犬の甲状腺機能低下症で最も多い原因です。本来、外敵を攻撃するはずの免疫が、自分自身の甲状腺を誤って攻撃してしまう「自己免疫反応」によって、甲状腺の組織が壊れてしまいます。

このタイプは遺伝的な素因も関与しているとされ、特定の犬種(ゴールデン・レトリーバー、ドーベルマン、ビーグルなど)で多く報告されています。

2特発性甲状腺萎縮

明確な原因がわからないまま、甲状腺が徐々に小さくなり、働かなくなっていく病態です。 細胞が脂肪に置き換わってしまっているケースもあります。

その他の原因(まれなもの)

- 二次性甲状腺機能低下症:

脳の視床下部や下垂体に異常がある場合、甲状腺を刺激するホルモン(TSH)が出ず、間接的に甲状腺ホルモンが低下します。非常にまれです。 - 医原性(治療によるもの):

副腎皮質ホルモン(ステロイド)や抗甲状腺薬の影響などでホルモンの分泌が抑えられてしまうことがあります。

こんな症状が見られたら要注意!

甲状腺ホルモンは全身の代謝や臓器の働きに深く関係しているため、症状は多岐にわたります。初期は非常にわかりにくいものもあります。

皮膚・被毛の変化(もっともよく見られる症状)

- 左右対称性、または非対称性の脱毛(体幹、尾の付け根、首など)

- 毛が乾燥してパサつき、ツヤがなくなる

- フケが多くなる、皮膚がごわつく(苔癬化)

- 色素沈着(皮膚が黒っぽくなる)

- 剃った毛がなかなか生えてこない

※痒みを伴わないため、皮膚病と気づきにくいことも。

活動性・性格の変化

- 元気がない、散歩を嫌がる、遊ばなくなる

- 寝ている時間が増える

- 表情がぼんやりする、反応が鈍い

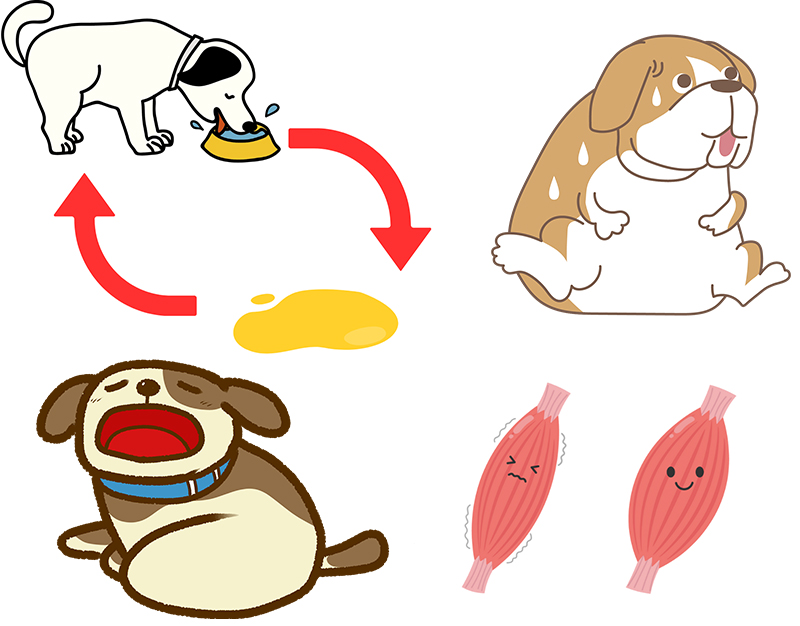

代謝の低下による影響

- 食事量は変わらないのに体重が増える

- 寒さに弱くなる(低体温)

- 心拍数が遅くなる(徐脈)

神経・筋肉・内分泌の症状

- 筋力低下、ふらつき、けいれん、顔面神経麻痺など

- 不妊、発情周期の乱れ(ホルモンのバランスが崩れるため)

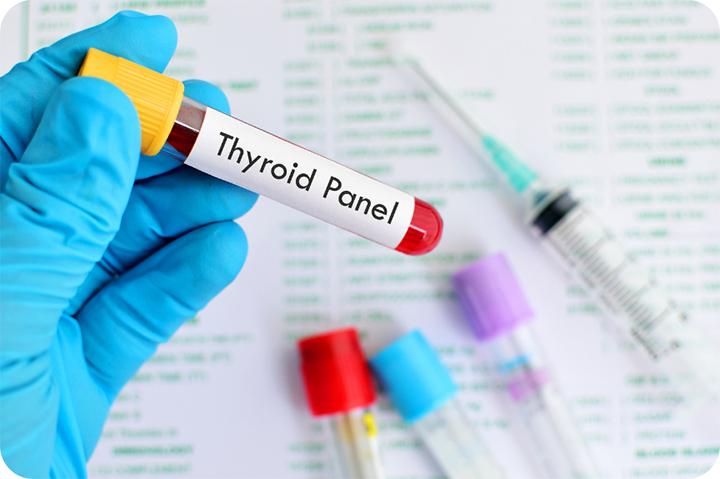

診断方法

甲状腺機能低下症の診断には、主に血液検査を用います。

主な検査項目

T4(サイロキシン)/FT4(遊離T4)

甲状腺から分泌されるホルモンで、値が低下していると疑われます。

TSH(甲状腺刺激ホルモン)

下垂体から分泌されるホルモンで、甲状腺が機能していないときはTSHが上昇します。

TgAA(サイログロブリン自己抗体)

自己免疫性が疑われる場合に測定します。陽性であれば、リンパ球性甲状腺炎の可能性が高まります。

コレステロール値

代謝が落ちている影響で、血中コレステロールが上昇していることがあります。

これらの数値と、ワンちゃんの症状、年齢、身体検査の結果を総合的に見て診断します。

※似たような検査結果が出る「非甲状腺性疾患」や、一時的に数値が変化することもあるため、単独の検査値だけで判断せず、全体のバランスを見ることが重要です。

治療について

治療は 不足している甲状腺ホルモンを補うお薬(サイロキシン製剤)を毎日飲ませる ことが基本です。内服を続けることで、ホルモンバランスが整い、体調が改善していきます。

治療の流れ

- 血液検査でホルモン値を確認し、適切な量のお薬を処方します。

- 内服開始後、数週間おきに再検査を行い、薬の効果を確認しながら量を調整します。

- 症状が安定したら、定期的に(2〜6ヶ月ごと)フォローアップしていきます。

注意点

- 甲状腺機能低下症は基本的に 完治しない慢性疾患 のため、お薬は一生続ける必要があります。

- 投薬を自己判断でやめたり減らしたりすると、再び症状が悪化する可能性があります。

- 皮膚や被毛の改善には時間がかかることもありますが、元気さや体調は比較的早く回復 することが多いです。

飼い主さまへのメッセージ

「最近ちょっと元気がないな」「前より太りやすくなった気がする」「毛並みが悪いかも」 そう感じたら、それは単なる年齢のせいではないかもしれません。

甲状腺機能低下症は、きちんと診断・治療を受ければ、良好なコントロールが可能な病気です。

早期発見・早期治療が、ワンちゃんの快適で健やかな生活につながります。気になる変化があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

犬と猫の糖尿病(とうにょうびょう)

ー多飲多尿や食欲の変化に気づいたらご注意をー

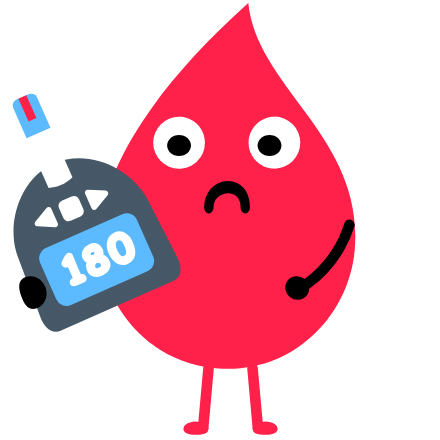

「最近やたら水を飲む」「おしっこの量が増えた」そんな変化に気づいたら、犬や猫の糖尿病の可能性があります。

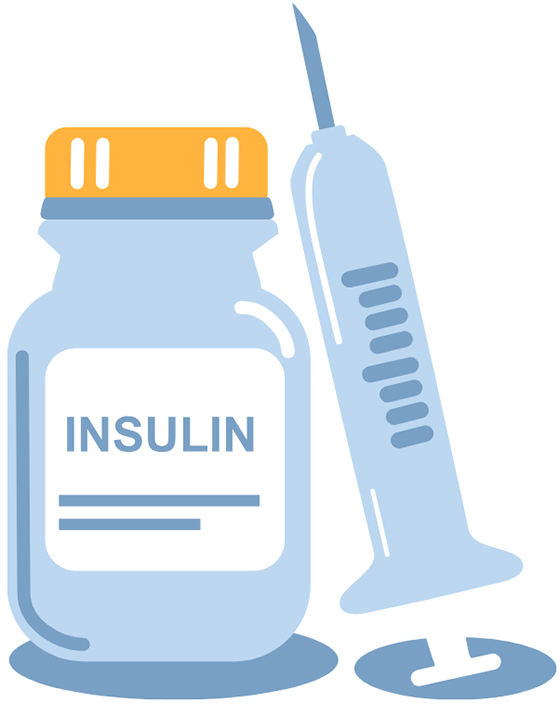

糖尿病は、血液中のブドウ糖(血糖)を調整するホルモン「インスリン」の分泌不足や機能不全によって高血糖状態が続く慢性疾患です。

持続的な高血糖は、血管や神経など体の多くの臓器に悪影響を及ぼすため、早期の診断と適切な管理が重要です。

糖尿病のしくみと病態

通常、膵臓のランゲルハンス島β細胞から分泌されるインスリンは、細胞表面のインスリン受容体に結合し、細胞内の糖の取り込みと代謝を促進します。

糖尿病では、

- 1型糖尿病:インスリン分泌の低下(β細胞の破壊や機能障害)

- 2型糖尿病:インスリン抵抗性(細胞の受容体やシグナル伝達の異常)

が起こり、血糖値の上昇(高血糖)を引き起こします。持続する高血糖は、糖毒性(グルコースの過剰が細胞を傷つける現象)を招き、膵β細胞のさらなる機能低下や全身合併症の原因となります。

糖尿病のタイプ:1型と2型

1型糖尿病(インスリン依存型)

| 発症機序 | 自己免疫や慢性膵炎によるβ細胞破壊により、インスリン分泌が著しく低下 |

|---|---|

| 主な好発動物 | 犬(特に中〜高齢の小型犬) |

| インスリン治療の必要性 | 生涯にわたり必須 |

| 合併症 | 白内障、糖尿病性神経障害、腎障害など多岐にわたる全身合併症が発生しやすい、クッシング症候群を併発している事も多い |

2型糖尿病(インスリン非依存型)

| 発症機序 | 肥満や炎症などによりインスリン受容体の機能低下やシグナル伝達異常が起こり、インスリン抵抗性が生じる |

|---|---|

| 主な好発動物 | 猫(中高齢で肥満傾向の猫に多い) |

| インスリン治療の必要性 | 多くの場合必要だが、早期発見で食事療法・減量により寛解(治癒)も可能 |

| 合併症 | 同様に多臓器障害を起こす可能性があり、特に三臓器炎(膵臓・胆管・腸の炎症)が猫に多い |

犬と猫の特徴的な臨床症状

犬での特徴

| 多飲多尿 | 明らかな多飲多尿が初期症状として現れやすい |

|---|---|

| 体重変化 | 食欲は増加することが多いが、体重は減少する |

| 眼症状 | 白内障が急速に進行し、失明に至ることもある |

| 神経症状 | 末梢神経障害による跛行や感覚障害がみられることがある |

| 全身症状 | 疲労感、嘔吐、ケトアシドーシス(重篤な場合) |

猫での特徴

| 多飲多尿 | 多飲多尿はあるが見逃されやすいことも |

|---|---|

| 体重変化 | 食欲が変動しやすい、肥満の場合と激しく痩せている場合が多い。 |

| 眼症状 | 白内障の発生は少ない |

| 神経症状 | 後肢のふらつき(糖尿病性ニューロパチー)が見られることがある |

| 全身症状 | 犬と同様に進行すると元気消失や嘔吐、ケトアシドーシス症状が現れる |

ケトアシドーシス

体内でインスリンが不足すると、ブドウ糖をエネルギー源として使うことができなくなり、代わりに脂肪を分解してエネルギーを作ろうとします。

その結果、「ケトン体」という酸性の物質が大量に作られ、血液が酸性に傾き、さまざまな症状を引き起こします。

糖尿病診断のための検査

血糖値測定

空腹時・食後の血糖値を測定し、高血糖の有無を確認(可能なら空腹時)

尿検査(糖・ケトン)

糖尿病の診断補助およびケトアシドーシスの早期発見に有効

血中フルクトサミン測定

過去2〜3週間の平均血糖コントロール状態を評価。ストレスによる偽高血糖を除外可能

腹部超音波検査

膵臓の形態異常(慢性膵炎、腫瘍など)の有無や他臓器の状態を評価

血液一般検査

腎機能、肝機能、電解質バランスをチェックし、合併症や全身状態を把握

治療と管理の基本

インスリン療法

インスリン注射は皮下に行い、投与量や頻度は血糖値や症状に応じて調整。家庭での注射指導を行います。

食事療法

血糖値の急激な変動を避けるため、繊維質豊富で低脂肪・低カロリーの療法食を使用。規則正しい食事時間の管理も重要。

体重管理

肥満はインスリン抵抗性を悪化させるため、特に猫の減量を推奨。適正体重維持が治療効果を高めます。

定期検査

血糖値、尿検査、フルクトサミン検査を定期的に行い、治療効果と合併症をモニタリング。

合併症の管理

白内障、神経障害、腎障害、感染症などの合併症に対し適切な対応を実施。症状が出たら速やかに受診を。

飼い主さまへのサポート

注射方法の指導、食事・体重管理のアドバイス、日常での体調変化の見方などを丁寧にサポートします。

受診の目安となる症状

- 急に水をたくさん飲むようになった

- おしっこの回数や量が増えた

- 食べているのに体重が減ってきた

- 足がふらつく、歩きにくそうにする(特に猫)

- 目が白く濁ってきた(犬)

- 元気がなくなる、吐くなどの症状が続く

糖尿病は早期発見・継続治療が命を守る鍵です

糖尿病は適切に管理すれば、ペットの生活の質を維持できます。気になる症状があれば、早めの受診をおすすめします。

当院では飼い主さまが安心して治療を続けられるよう、丁寧な指導とサポートを提供しています。

犬の副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)について

犬の副腎皮質機能亢進症、通称「クッシング症候群」は、体内のホルモンバランスの乱れによって引き起こされる進行性の疾患です。

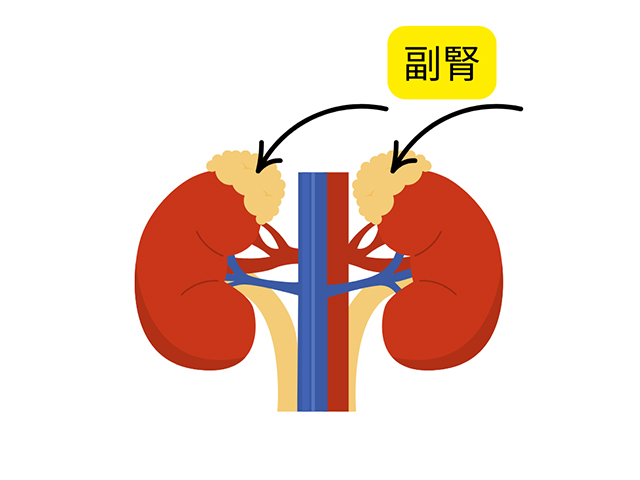

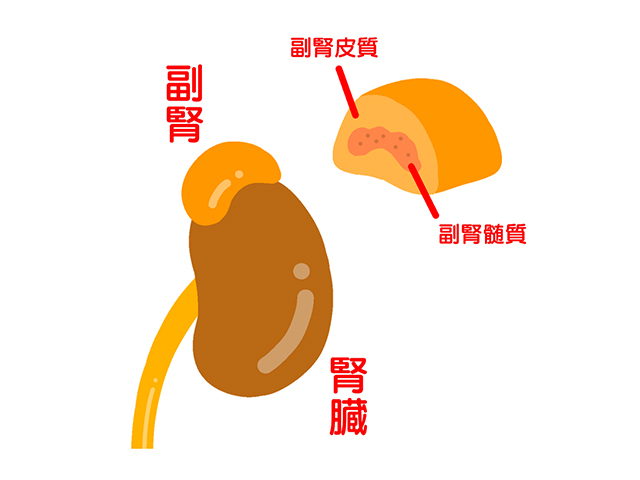

副腎という臓器から分泌されるコルチゾールというホルモンが過剰に産生されることで、様々な臨床症状が現れます。

主に高齢の犬に多く見られ、「年のせい」と見過ごされがちな症状が多いため、早期発見と適切な診断がとても大切です。

クッシング症候群の主な原因

クッシング症候群は、発生機序によって大きく3つのタイプに分類されます。

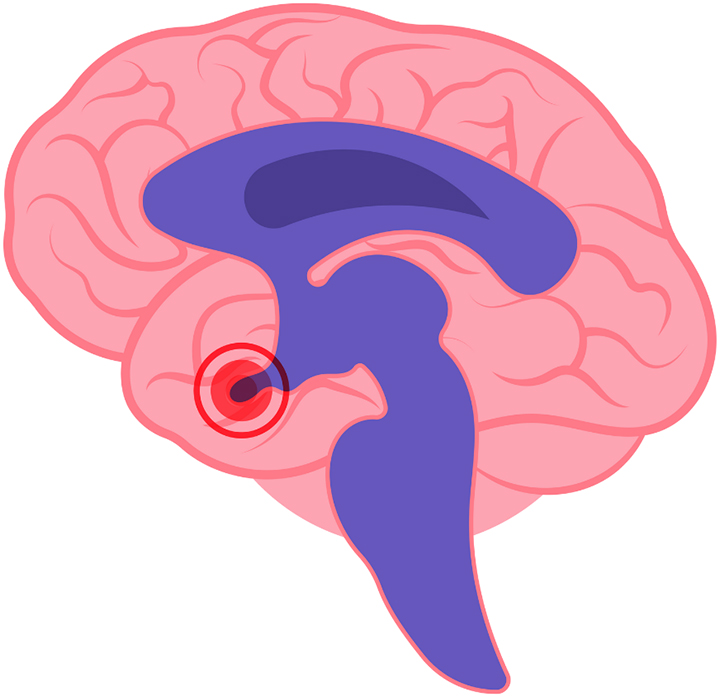

下垂体性クッシング症候群

最も多く見られるタイプで、全体の約80〜85%を占めます。脳下垂体にできた良性の微小腺腫(多くは直径1cm以下の腫瘍)が原因で、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)が過剰に分泌されます。このACTHが副腎を刺激し続けることで、両側の副腎が肥大し、コルチゾールが過剰に産生されます。

副腎性クッシング症候群

約15〜20%の症例で見られるタイプです。副腎そのものに腫瘍(腺腫または腺癌)が発生し、この腫瘍が自律的にコルチゾールを過剰に産生します。片側の副腎のみに腫瘍ができることが多く、腫瘍がない側の副腎はACTHの抑制により萎縮していることが特徴です

医原性クッシング症候群

長期間にわたり高用量の糖質コルチコイド(ステロイド剤:プレドニゾロンなど)を投与された結果として発症します。外因性のステロイドが副腎からのコルチゾール分泌を抑制し、内分泌系のフィードバック機構が乱れることで、結果的にクッシング症候群と同様の症状を呈するようになります。

クッシング症候群でよく見られる症状

クッシング症候群の症状は多岐にわたり、進行とともに徐々に顕著になります。

多飲多尿

最も特徴的な症状の一つで、水を飲む量と排尿の量が著しく増加します。

腹部膨満

腹筋の脆弱化と肝腫大により、お腹がたるんで「ぽっこり」と膨らみます。

皮膚の変化

- 脱毛…特に体幹部に左右対称性の脱毛が見られ、毛が生えにくくなります。

- 皮膚の菲薄化…皮膚が薄くなり、血管が透けて見えることがあります。

- 色素沈着…皮膚の色が黒ずむことがあります。

- 面皰(ニキビ)や石灰沈着症…皮膚に小さな硬いしこりやプツプツができることがあります。

筋力低下と活力低下

筋肉の萎縮により、疲れやすくなったり、散歩を嫌がったりします。

食欲亢進

異常なほどの食欲が見られることがあります。

パンティング(息遣いの荒さ)

体温調節の異常や呼吸器系への負担から、ハァハァと息をする回数が増えます。

肝腫大

コルチゾールの影響で肝臓に脂肪が蓄積し、肝臓が大きくなることがあります。

繁殖機能の低下

メスの場合は発情周期の異常や不妊、オスでは睾丸の萎縮などが見られることがあります。

これらの症状は他の病気でも見られることがあり、また加齢による変化と誤認されやすいため、注意深く観察する必要があります。

クッシング症候群の検査方法

正確な診断のためには、複数の検査を組み合わせて総合的に判断します。

血液検査

一般血液検査

貧血、高血糖、肝酵素の上昇(特にALP: アルカリフォスファターゼ)などが認められることがあります。

血液化学検査

電解質バランスの異常やコレステロール値の上昇なども確認されます。

ホルモン検査

ACTH刺激試験

副腎の反応性を評価する検査で、クッシング症候群の診断に最も広く用いられます。ACTHを投与し、投与前後のコルチゾール値を測定します。

低用量デキサメタゾン抑制試験(LDDST)

コルチゾールのフィードバック機構が正常に機能しているかを評価します。デキサメタゾン投与後のコルチゾール値の抑制が見られるかどうかで診断に役立てます。

高用量デキサメタゾン抑制試験(HDDST)

下垂体性か副腎性かの鑑別に用いられます。

尿中コルチゾール/クレアチニン比

スクリーニング検査として有用ですが、ストレスなどでも陽性になることがあるため、確定診断には他の検査が必要です。

画像診断

腹部超音波検査(エコー)

副腎の大きさ、形、内部構造を確認し、腫瘍の有無や左右差を評価します。副腎性クッシング症候群の診断に非常に有用です。

X線検査

肝腫大や腹部膨満の確認に役立ちます。

CT/MRI検査

特に下垂体腫瘍の有無や大きさ、副腎腫瘍の詳細な評価に非常に有効です。手術を検討する際には必須の検査となります。

クッシング症候群の治療について

クッシング症候群の治療は、原因によって大きく異なります。

下垂体性クッシング症候群の場合

内科療法

・薬剤

最も一般的に行われる治療法です。副腎でのコルチゾール合成を阻害する薬剤(例: トリロスタン)を毎日経口投与し、過剰なコルチゾール分泌をコントロールします。定期的なモニタリング(ACTH刺激試験など)が必要で、症状の改善と副作用のバランスを見ながら用量を調整します。

外科療法

・下垂体切除術

脳下垂体の腫瘍を手術で摘出します。高度な専門技術と設備が必要ですが、根本的な治療となり得る方法です。

副腎性クッシング症候群の場合

内科療法

手術が困難な場合や飼い主様が手術を希望しない場合に、トリロスタンなどの薬剤でコルチゾール分泌を抑制する対症療法が行われることがあります。

外科療法

副腎摘出術

副腎にできた腫瘍を手術で摘出します。腫瘍が良性であれば完治も期待できますが、悪性(副腎腺癌)の場合は転移の有無などにより予後が変わります。手術には高いリスクが伴うため、術前の詳細な評価と慎重な判断が必要です。

医原性クッシング症候群の場合

ステロイド薬の減量・中止

投薬中のステロイド薬を獣医師の指示のもと、ゆっくりと段階的に減量または中止します。急な中止は離脱症状を引き起こす可能性があるため、絶対に行わないでください。ステロイドの代替となる薬剤への変更も検討されます。

クッシング症候群における食事療法

クッシング症候群そのものを食事だけで治療することはできませんが、適切な食事管理は病状の管理や合併症の予防に役立ちます。

低脂質・高タンパク質

肝臓への負担を軽減し、肝臓の脂肪蓄積を抑えるため、低脂質の食事が推奨されます。

筋肉の萎縮を抑制し、筋力を維持するため、消化性の良い質の高いタンパク質を十分に与えることが重要です。

低ナトリウム(塩分控えめ)

多飲多尿の症状が悪化するのを防ぐため、ナトリウム含有量の少ない食事が望ましいです。

食物繊維の調整

過剰な食欲を抑え、腸の健康を維持するために、適度な食物繊維を含む食事が良いでしょう。ただし、食物繊維が多すぎると必要な栄養素の吸収を妨げる可能性もあるため、バランスが重要です。

適切なカロリー管理

肥満は病状を悪化させる要因となるため、適切な体重を維持できるようカロリーコントロールが必要です。

ビタミン・ミネラルの補給

コルチゾールの過剰な影響で骨が脆くなることがあるため、カルシウムやリンなどのミネラルバランスに配慮し、骨の健康をサポートする栄養素を適切に補給することも重要です。

特定の疾患に対応した療法食が市販されている場合もありますので、相談の上、愛犬の状態に合わせた最適な食事プランをご提案します。

最後に

クッシング症候群は進行性の疾患ですが、早期に診断し適切な治療を開始することで、症状をコントロールし、愛犬の生活の質(QOL)を良好に保つことができます。

「最近、水をよく飲むようになった」 「お腹が膨らんできた」 「毛が薄くなってきた」

など、気になる症状が見られた場合は、「年のせい」と決めつけずに、お早めに動物病院を受診してください。

獣医師と密に連携し、愛犬に合った治療とケアを進めていくことが、元気に長生きするための鍵となります。