犬の胃拡張胃捻転症候群(GDV)について

命に関わる胃の緊急事態!

「あれ?うちの子、お腹がパンパンに張ってる…」

「吐こうとしても何も出ないけど、すごく苦しそう…」

もし、あなたの愛犬にこのような症状が見られたら、それは胃拡張胃捻転症候群(Gastric Dilatation-Volvulus:GDV)という、命に関わる緊急性の高い病気かもしれません。

GDVは、健康な犬が突然発症することがあり、数時間以内に適切な処置をしなければ、残念ながら命を落としてしまうこともある、非常に恐ろしい病気です。

この病気について正しく理解し、もしもの時に迅速に対応できるよう、大切な情報をまとめました。

胃拡張胃捻転症候群(GDV)とは?病態生理の理解

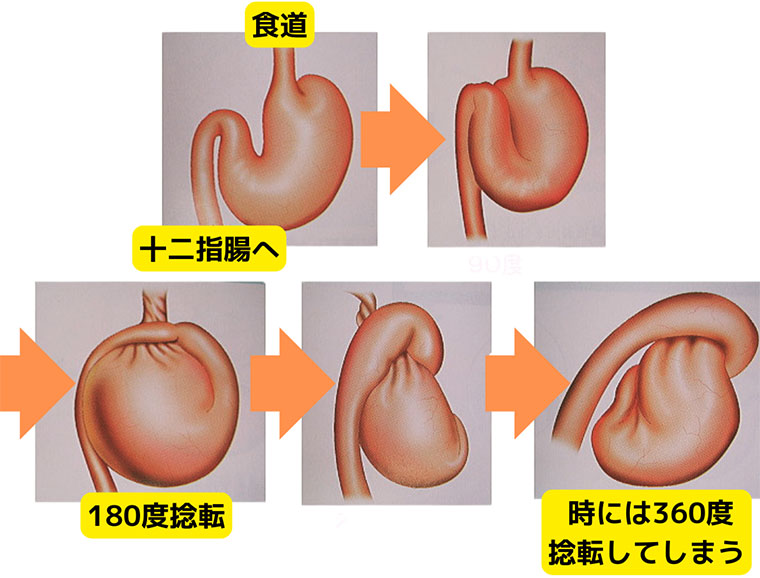

GDVは、胃の中に急激にガスや食べ物、液体が溜まって胃が大きく膨らみ(胃拡張)、さらにその胃が体内でねじれてしまう(胃捻転)ことで発症する病気です。

胃のねじれは、通常、胃の長軸に沿って時計回り(犬から見て)に180度以上捻転することで発生します。

この胃の捻転によって、以下のような極めて深刻な問題が連鎖的に発生し、全身に影響を及ぼします。

幽門および噴門の閉塞

胃の入口(噴門)と出口(幽門)がねじれによって閉塞するため、胃の内容物が流れ出せず、さらにガスが充満して胃が拡張します。このガスは、嚥下された空気や消化過程で発生するガスが主です。

血管の圧迫と血流遮断

ねじれた胃の周囲を通る脾臓動脈や胃の短血管、大網静脈といった主要な血管が強く圧迫され、胃壁や脾臓への血液供給が遮断されます。これにより、これらの臓器が虚血(血液不足)に陥り、短時間で壊死(組織が死ぬこと)が進行します。

大静脈の圧迫と循環不全

拡張した胃は、胸腔と腹腔を隔てる横隔膜を前方に押し上げ、さらに後大静脈(下半身から心臓へ血液を戻す太い血管)や門脈(消化器からの血液を肝臓へ運ぶ血管)を圧迫します。

これにより、全身の血液が心臓へ戻りにくくなり、心拍出量(心臓が送り出す血液量)が急激に低下します。

結果として、全身の循環不全や低血圧性ショックに陥り、多臓器不全へと進行します。

不整脈の発生

GDVでは、虚血による胃壁の損傷や、循環不全による電解質バランスの崩れ、心臓への負担増大などから、心室性不整脈(心臓の拍動リズムの異常)が非常に高頻度で発生し、これが死因となることもあります。

毒素の発生と吸収

虚血状態に陥った胃の粘膜やその他の臓器からは、組織が壊死する過程で様々な炎症性物質や毒素が産生されます。これらが全身に吸収されることで、さらに全身状態を悪化させ、DIC(播種性血管内凝固症候群)などの重篤な合併症を引き起こすリスクが高まります。

この病気は非常に進行が速く、発症からわずか数時間以内に適切な対応をしなければ命に関わることが多いため、迅速な診断と治療が何よりも重要です。

どんな犬に起こりやすいの?遺伝的・環境的要因

GDVはどんな犬にも起こる可能性はありますが、特に以下の特徴を持つ犬で発生リスクが高いとされています。これらの要因は複合的に影響し合っていると考えられています。

犬種

大型・超大型犬種

グレート・デン、ジャーマン・シェパード、ボルゾイ、ドーベルマン、ワイマラナー、セント・バーナード、アイルランド・セッター、ゴールデン・レトリーバー、ラブラドール・レトリーバー、バーニーズマウンテンドッグなど。

特に胸郭が深く、幅が狭い体型(ドルコセファリックな頭蓋骨を持つ犬種)の犬種でリスクが高いとされます。

年齢

中高齢の犬

一般的に7歳以上の犬で発生率が高まります。加齢に伴う胃の靭帯の弛緩や筋力の低下が関与すると考えられています。

食事関連要因

早食い

食事を急いで大量に飲み込むことで、胃内に多量の空気を一緒に取り込んでしまい、胃拡張を助長する可能性があります。

一回の食事量が多い

一度に大量の食事を摂ることで、胃の物理的な負担が増大します。

食後の激しい運動

食後すぐに走ったり跳ねたりすることで、胃が揺さぶられ、捻転のリスクが高まると言われています。

その他

痩せ型の犬

脂肪が少ないため胃の固定が不安定になりやすいという説もあります。

ストレスや不安

犬の性格や生活環境における慢性的なストレスがGDVの発症に関与する可能性も指摘されています。

家族歴(遺伝的傾向)

親兄弟にGDVを発症した犬がいる場合、遺伝的な素因も関与すると考えられています。特定の遺伝子マーカーの研究も進められています。

【緊急度:極めて高】こんな症状が見られたら、すぐに受診を!

胃拡張胃捻転症候群は、非常に突然発症し、急速に悪化することが特徴です。以下のサインは、愛犬が緊急事態であることを示す「助けて」のメッセージです。

腹部の急な膨満

特に犬の左側(横から見て)がパンパンに張り、叩くと太鼓のような「鼓音(こおん)」が聞こえることがあります。これは胃内にガスが大量に充満しているためです。

吐こうとしても何も出ない「空嘔吐」または少量の泡や粘液を吐き出す

胃の入口が閉塞しているため、内容物を排出できません。何度も力むが吐けない様子が特徴的です。

苦しそうに息をする・浅く速い呼吸(パンティング)

拡張した胃が横隔膜を圧迫し、肺が十分に膨らまないため呼吸困難に陥ります。

大量のよだれ(流涎)

吐きたいのに吐けない不快感や痛みから、過剰な唾液が分泌されます。

不安そうにウロウロする、落ち着きがない、震え

激しい痛みと不快感、ショック状態の初期症状です。

虚脱(ぐったりして動けない)、横たわったまま起き上がれない

病状が進行し、ショックが重度になっている状態です。

歯ぐきの色が白っぽくなる(歯茎蒼白)または灰色・チアノーゼ(青紫色)

全身の循環不全や酸素不足を示唆する非常に危険なサインです。

毛細血管再充満時間(CRT)の延長

歯ぐきを指で押して白くなった部分が、2秒以上経っても元のピンク色に戻らない場合、ショック状態の可能性が高いです。

低血圧性ショックの進行を示します。

脈が弱く速い、体温の低下

お腹を触られるのを極端に嫌がる、痛みでうずくまる、攻撃的になる

激しい腹痛を伴います。

こうした症状が一つでも見られた場合、「一刻を争う状況」です。迷わずすぐに動物病院へご連絡・受診してください。

夜間や休日であっても、救急対応可能な動物病院を探し、即座に連れて行くことが、愛犬の命を救う唯一の道です。

診断と治療・迅速な対応と専門的処置

GDVの診断と治療は、スピードが命です。動物病院では、緊急性を認識し、迅速な対応が行われます。

診断

詳細な問診と身体検査

飼い主からの症状の情報は非常に重要です。獣医師は、お腹の膨らみ、特徴的な打診音(ティンパニー音)、呼吸状態、歯茎の色、CRT、心拍数、脈拍の強さなどを迅速に評価します。

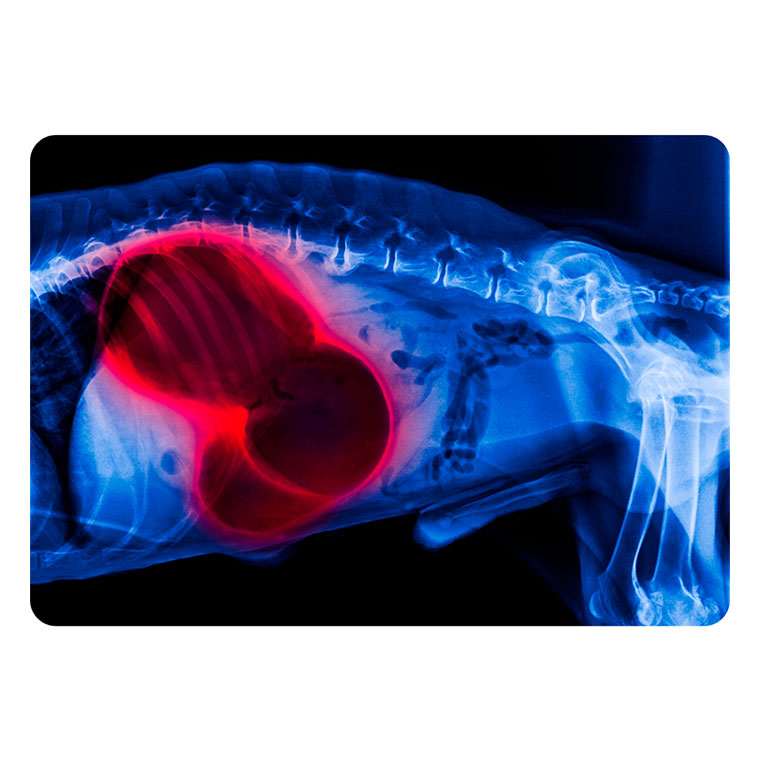

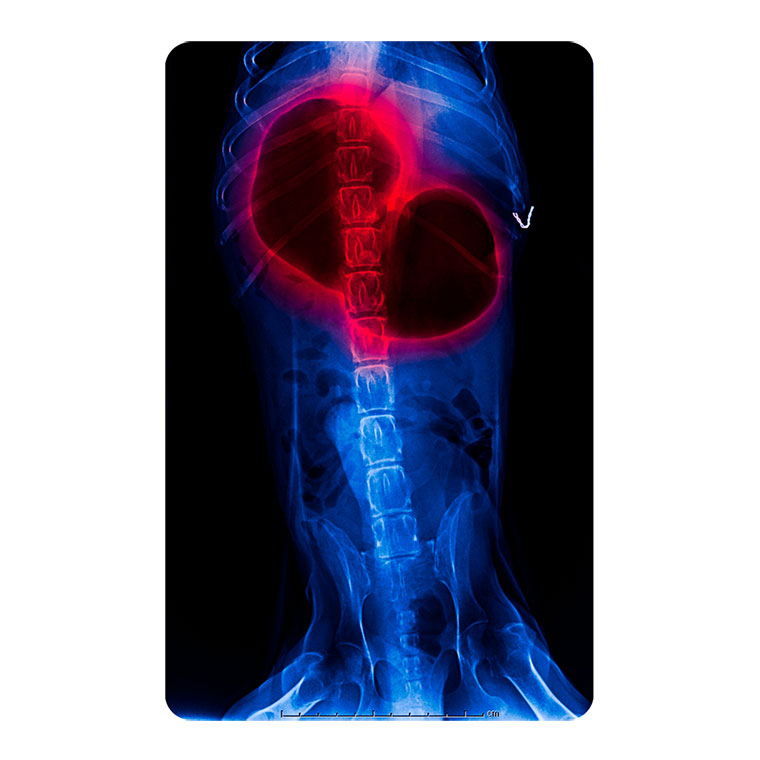

X線検査(レントゲン)

腹部の側面および腹背位(または背腹位)X線画像を撮影し、胃の異常な拡張と特徴的な「ダブルバブルサイン(分かれたガスの陰影)」を確認することで、GDVの確定診断が行われます。これは胃がねじれたことで、幽門部と噴門部にガスが分離して見える像です。脾臓の位置異常も同時に確認できることがあります。

血液検査

- ヘマトクリット値(PCV)や総蛋白(TP):

脱水や循環血液量の評価を行います。 - 乳酸値(Lactate):

組織の虚血状態やショックの重症度を評価する重要な指標です。高乳酸血症は予後不良因子となります。 - 電解質(K, Na, Cl):

ショックや嘔吐に伴う電解質バランスの異常を確認します。特にカリウムの異常は不整脈に影響します。 - 機能(BUN, Cre):

循環不全による腎臓への影響を確認します。 - 血液ガス分析:

酸塩基平衡の異常(アシドーシスなど)を確認し、適切な輸液や治療に役立てます。

心電図検査

不整脈の有無と種類を確認し、治療の必要性を判断します。

初期治療(緊急処置)

診断と並行して、全身状態の安定化を最優先に行います。

静脈点滴(輸液療法)

大量の輸液を急速に投与し、低下した血圧を改善させ、全身の循環血液量を回復させます。複数の太い静脈ラインを確保することが多いです。

酸素投与

呼吸困難や酸素不足を改善するため、酸素ケージや鼻カニューレなどで酸素を供給します。

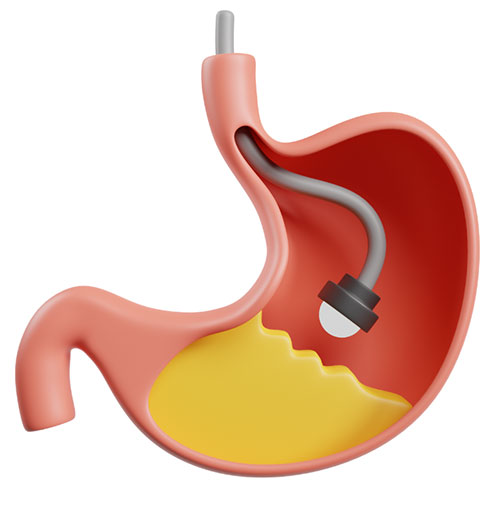

胃の減圧:

胃の内圧を下げて呼吸を楽にし、血管の圧迫を軽減させます。

- 経口胃チューブの挿入:

口から胃までチューブを通し、胃内のガスや内容物(未消化物、液体)を排出させます。これが最も理想的な減圧方法です。 - 経皮的胃穿刺(トロッカー穿刺)

胃チューブの挿入が困難な場合、皮膚の上から胃に針を刺して直接ガスを抜くことで、一時的に胃の圧力を下げ、呼吸や循環を改善させます。

痛み止めとショック治療薬

激しい痛みを緩和し、ショックを管理するための薬剤が投与されます。

不整脈の管理

心電図で不整脈が確認された場合、適切な抗不整脈薬が投与されます。

外科手術

全身状態が安定次第、あるいは安定が難しい場合は、緊急開腹手術が不可欠です。

捻れた胃の整復(Derotation)

ねじれてしまった胃を、慎重に元の正しい位置に戻します。この際、胃壁や脾臓の状態(血行が回復するかどうか)を注意深く観察します。

胃固定術(Gastropexy)

GDVは再発率が非常に高いため、再発を予防するために胃を腹壁に縫い付けて固定します。様々な術式がありますが、最も一般的に行われるのは「チューブ胃固定術」や「帯状胃固定術」などで、これにより胃が再度ねじれるのを物理的に防ぎます。

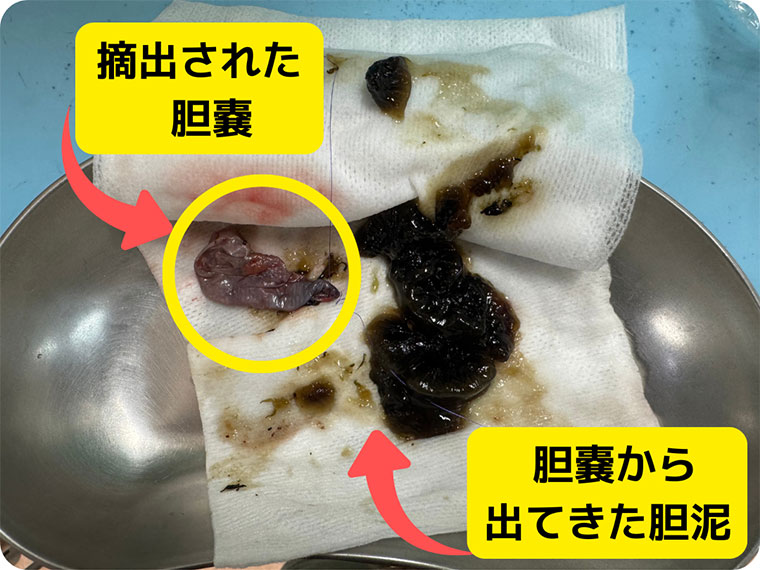

壊死組織の切除

胃壁が不可逆的に壊死してしまっている場合(色が黒く変色しているなど)、その部分を部分的に切除する必要があります。脾臓が壊死している場合は、脾臓の摘出(脾臓摘出術)も行われます。

術後は、不整脈(術後にも高頻度で発生)、播種性血管内凝固症候群(DIC)、胃の壊死による腹膜炎、再発などの重篤な合併症に注意しながら、集中的な入院管理と治療(輸液、薬剤投与、モニタリング)が数日間行われます。

予防・再発防止のためにできること

GDVは一度発症すると再発しやすい傾向があります。だからこそ、治療後の「予防」と「継続的な管理」が、愛するペットの健やかな未来を紡ぐ上で、何よりも重要になります。

飼い主さんの日々の細やかな気配りと「愛」が、彼らの快適な生活を守る盾となります。

食事回数の分散

- 1日の食事量を2回以上に分けて与える(例:朝晩2回)。これにより、一度に胃に入る食べ物やガスの量を減らし、胃の物理的な負担を軽減します。

早食い防止策

- 早食い防止用の食器(突起のあるボウルなど)やフードボールを活用する。これにより、食事にかかる時間を延ばし、空気を一緒に飲み込む量を減らします。

- 食事を広い皿に薄く広げて与えるのも効果的です。

食後の安静

- 食後1~2時間は激しい運動(走り回る、ジャンプ、ローリングなど)を避ける。散歩は食前、または食後十分に時間を空けてからにしましょう。

- 食後すぐに大量の水を一気に飲ませるのも避けるべきです。

リスクの高い犬種での予防的胃固定術(Prophylactic Gastropexy)

- 特に大型犬や胸の深い犬種など、GDVの発症リスクが非常に高い犬の場合、去勢手術や避妊手術を行う際に、同時に予防的に胃固定術を実施することが強く推奨されます。これはGDVの発症自体を極めて効果的に防ぐことができ、再発だけでなく初回の発症予防にも繋がります。かかりつけの獣医師とよく相談し、この選択肢について検討してみましょう。

ストレス管理

- 神経質であったり、環境の変化に敏感な犬の場合、ストレスが胃腸の運動に影響を与える可能性も指摘されています。可能な限りストレスを軽減するような環境を整えましょう。

【まとめ】愛する家族のために、今できること

犬の胃拡張胃捻転症候群(GDV)は、その突然の発症と急速な進行から、飼い主さんにとって非常に恐ろしい病気です。

しかし、飼い主さんの早期の気づきと、動物病院での迅速かつ適切な診断・治療によって、愛犬の命を救える可能性が劇的に高まります。

もし、ご自身の愛犬がリスクのある犬種に該当する場合、日頃から予防策を講じ、愛犬の様子を注意深く観察する習慣をつけましょう。

そして、万が一、上記のような症状が一つでも見られた場合は、「様子を見る」という選択肢は絶対にありません。

迷わず、すぐに動物病院へご連絡の上、受診してください。あなたの迅速な行動が、愛犬の未来を守ることに繋がります。

犬猫の誤食・中毒にご注意を

~身近な“まさか!”が、命に関わることも~

誤食・中毒とは?

犬や猫が食べてはいけないものを口にしてしまうことを「誤食」と呼びます。 その中には、体に対して有害な物質(中毒)や、物理的に消化管を塞ぐ異物などが含まれます。

誤食によるリスクは、

- 毒性のある成分を摂取した「中毒」

- おもちゃ・ひも・骨など、消化されない異物による「腸閉塞」や「穿孔」

と、大きく2つに分類されます。

摂取量や動物種、年齢、持病の有無によって重症度が異なるため、同じ物を食べても症状が違うこともあります。特に猫は代謝酵素の種類が少なく、犬に比べて中毒を起こしやすい傾向があります。

中毒を引き起こす主な物質とメカニズム

食品

| 具体例 | 毒性物質 | 病態生理・主な症状 |

|---|---|---|

| タマネギ・ニンニク(加熱含む) | 有機チオ硫酸化合物 | 赤血球の酸化障害 → 溶血性貧血(ヘモグロビン尿、黄疸、虚脱) |

| チョコレート | テオブロミン | 中枢神経興奮・心筋刺激 → 頻脈、震え、痙攣、不整脈 |

| キシリトール | キシリトール(インスリン分泌刺激) | 低血糖 → 痙攣・肝障害 →黄疸・嘔吐・虚脱 |

| ブドウ・レーズン | 不明(腎毒性仮説あり) | 急性腎不全(多飲→乏尿→無尿) |

| アルコール・カフェイン | エタノール/メチルキサンチン | 神経抑制または刺激 → 運動失調、呼吸抑制、心不全 |

植物

| 具体例 | 病態生理・主な症状 |

|---|---|

| ユリ(猫) | 急性腎不全(摂取後24〜72時間で乏尿または無尿)、死亡例あり |

| ポトス・ディフェンバキア | シュウ酸カルシウム結晶による口腔・咽頭刺激、腫脹、流涎、呼吸困難 |

| アジサイ | 青酸配糖体様物質→中枢神経抑制、嘔吐、沈うつ、けいれん(重症例) |

薬品

| 具体例 | 病態生理・主な症状 |

|---|---|

| NSAIDs、抗うつ薬、降圧剤など | 胃腸障害、腎毒性、肝毒性、中枢神経作用 (特にイブプロフェン・アセトアミノフェンは犬猫に危険) |

異物誤飲、毒性はなくても命に関わるケース

ひも、ビニール、おもちゃ、石、靴下など、異物自体が腸を詰まらせたり、穿孔を起こすケースも多数報告されています。

特に「線状異物(ひも類)」は、腸が“アコーディオン状”に収縮し、腸穿孔や腹膜炎を起こすこともあり注意が必要です。

診断・処置の流れ

検査

- 身体検査・問診

- レントゲン検査・超音波検査(異物の位置や形状を確認)

- 血液検査(肝腎機能、電解質、凝固系、貧血の評価)

- 尿検査(腎毒性の早期検出)

治療方針

催吐処置

摂取後1〜2時間以内、異物の性質や状態により実施。腐食性や先端の尖ったものは禁忌。

活性炭投与

有害物質の腸管吸収を抑える目的で用いる。複数回投与が必要な毒も。

点滴(輸液療法)

腎毒性の軽減、循環支持、電解質補正。腎不全・肝不全の管理に重要。

内視鏡的摘出

異物が胃内にあり、形状・大きさが適応であれば有効。非侵襲的。

外科的摘出(開腹手術)

異物が腸閉塞を起こしている場合や、穿孔リスクが高い場合に適応。術後は入院管理が必要。

特異的治療薬

ビタミンK1(抗凝固薬中毒)、N-アセチルシステイン(アセトアミノフェン中毒)など

症状の出現タイミングと注意点

即時型(〜数時間)

嘔吐、よだれ、過興奮、震え、呼吸異常

遅延型(12時間〜数日)

腎不全、肝障害、溶血、凝固障害

特に中毒は、「食べた直後は元気だったのに、翌日急変した」ということも珍しくありません。

飼い主さまへのお願い

- 人の食べ物・薬はペットの手が届かない場所に保管

- 観葉植物の種類を確認し、有毒なものは撤去

- ゴミ箱やカバンの中に要注意(特に甘いにおいのするもの)

- おもちゃや日用品は破損していないか定期的に確認

【まとめ】早期対応と正確な情報が命を救います

- 何を・いつ・どれくらい食べたかを把握

- 自己判断で吐かせず、すぐに動物病院へ連絡

- 早期の診断と治療が、予後を大きく左右します

「これ、食べちゃったかも…」そんなときは、迷わずご相談ください。

繰り返す下痢や嘔吐に潜む病気?

犬の慢性腸疾患を理解しよう

「うちの子、最近お腹の調子がずーっと良くないんだけど…」

「下痢が続いて、なんだか痩せてきちゃったみたい…」

もしあなたの愛犬に、そんな気になる症状が続いていたら、それは慢性腸疾患かもしれません。この病気は、犬の小腸や大腸に慢性的な炎症が起きる、非常にやっかいな病気です。

その原因はまだ完全に解明されていませんが、愛犬の免疫の異常、腸内環境の乱れ、特定の食物アレルギー、そして遺伝的な要因などが複雑に絡み合って発症すると考えられています。

放っておくと、せっかく食べたご飯からの栄養がうまく吸収できなくなり、体重が減ったり、毛ヅヤが悪くなったり、そして何よりも愛犬の元気や活力が失われてしまいます。

こんな症状、見逃していませんか?愛犬からのサインをチェック!

以下のような症状が慢性的に続いている場合、慢性腸疾患の可能性を疑い、早めに動物病院を受診することをおすすめします。

慢性的な下痢

最も一般的な症状です。水様便、軟便が頻繁に続いたり、血や粘液が混じったりすることもあります。

体重の減少・食欲不振

栄養吸収がうまくいかず、食べる量が減っていなくても痩せてくることがあります。

嘔吐

食後だけでなく、空腹時にも嘔吐が見られることがあります。

毛づやの悪化・元気がない

全身的な栄養不足や不調から、被毛の状態が悪くなったり、活動量が減って元気がなくなったりします。

お腹の痛み・不快感

あまり表に出さない子もいますが、お腹を触られるのを嫌がったり、丸まって寝ることが増えたりすることもあります。

これらの症状は、他の消化器疾患でも見られることがありますが、「慢性的に続く」ことがこの疾患の特徴です。

どんな犬でも発症する?慢性腸疾患になりやすい犬種とは

IBDは、あらゆる犬種や年齢の犬に発症する可能性がありますが、特に遺伝的な素因が関与していると考えられている犬種もいます。もしあなたの愛犬が以下の犬種に当てはまる場合は、日頃から特に注意して消化器の健康をチェックしてあげてください。

- ジャーマン・シェパード

- ボクサー

- フレンチ・ブルドッグ

- ヨークシャー・テリア

- ミニチュア・ダックスフンド

- 柴犬

- その他(ソフトコーテッド・ウィートン・テリア、アイリッシュ・セッターなども好発犬種として知られています)

確定診断へ!慢性腸疾患の主な検査と診断プロセス

診断は、症状だけでは難しく、他の病気を除外しながら慎重に進める必要があります。正確な診断のために、いくつかの検査を組み合わせて行います。

血液検査

炎症の程度を示す数値(CRPなど)や、タンパク質(アルブミンなど)の低下、貧血の有無、肝臓や腎臓の機能など、全身状態と栄養状態をチェックします。

便検査

寄生虫感染や細菌感染など、下痢の他の原因を除外するために行います。複数回の検査が必要になることもあります。

画像診断(レントゲン・超音波検査)

腸の形や厚み、蠕動運動の様子、腸管内のガスや液体貯留などを観察します。これにより、腸の炎症の程度や、腫瘍など他の病変がないかを確認します。

内視鏡検査・生検

腸の組織の一部を採取(生検)して病理組織検査を行います。内視鏡を使って直接腸の内側を観察し、異常な部位から組織を採取します。

これにより、炎症細胞の種類や浸潤の程度を詳しく調べることができます。麻酔が必要な検査です。

【治療のポイント】炎症を抑え、腸を守るアプローチ

慢性腸疾患の治療は、症状をコントロールし、愛犬の生活の質を向上させることを目標とします。多くの場合、複数の治療法を組み合わせて行います。

1薬物療法(症状を抑える)

炎症のタイプや重症度に応じて、以下のような薬剤を組み合わせます。

ステロイド剤

腸の炎症を強力に抑える、IBD治療の基本となる薬剤です。初期治療でよく用いられます。

ステロイド単独で効果が不十分な場合や、ステロイドの副作用を減らしたい場合に併用されます。免疫の過剰な反応を抑えることで、炎症を沈静化させます。

抗生物質

腸内細菌のバランスを整えたり、特定の細菌感染が関与している場合に用いられたりします。補助的な抗炎症作用も期待できます。

対症療法薬

下痢止めや吐き気止めなど、つらい症状を一時的に和らげる薬が使われることもあります。

※薬の反応や副作用は犬によって大きく異なります。そのため、一頭一頭の症状や体質に合わせたオーダーメイドの治療計画が必要です。

2食事療法(腸にやさしい特別食)

食事の見直しは、薬物療法と並ぶ治療の「要」です。腸への負担を減らし、アレルギー反応を起こしにくい、消化吸収の良い特別食に切り替えることが非常に重要です。

新奇タンパク質食

これまで愛犬が食べたことのない種類のタンパク質(鹿肉、カンガルー肉、加水分解チキンなど)を使用したフードです。食物アレルギーによる炎症を避けることを目的とします。

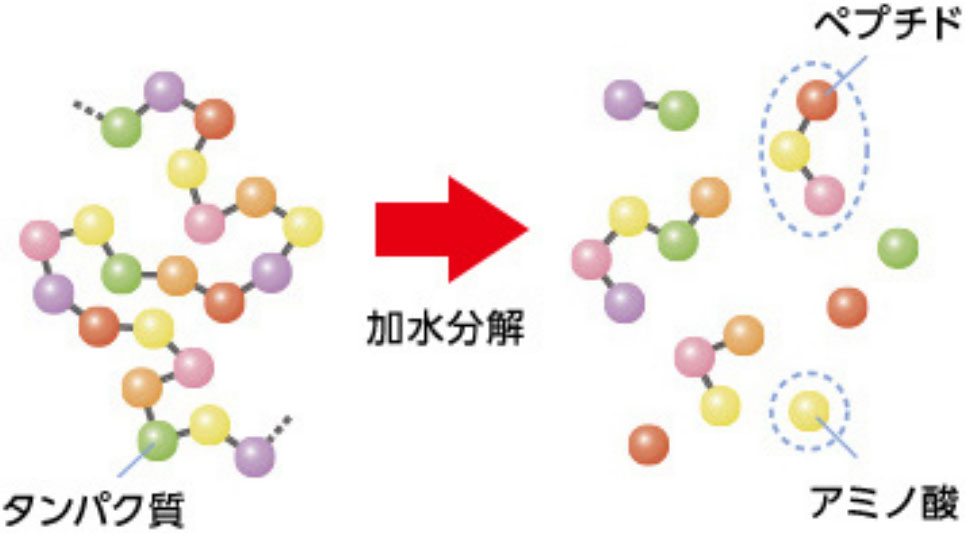

加水分解タンパク質食

タンパク質を細かく分解し、アレルギー反応を起こしにくい分子レベルまで処理したフードです。非常に消化吸収が良く、アレルギーのリスクを最小限に抑えます。

低脂肪食

脂肪の消化吸収に問題があるタイプの疾患(特にリンパ管拡張症を併発している場合など)に有効です。

高消化性食

消化吸収率が高く、腸への負担が少ないように調整されたフードです

※食事療法は、効果が出るまで2〜4週間かかることが多いため、その間は他のフードやおやつ、人間の食べ物などは与えないことが非常に大切です。根気強く続けることで、症状が劇的に改善することもあります。

3補助療法(腸内環境のサポート)

腸内環境の健康をサポートし、治療効果を高めるための補助的なアプローチです。

プロバイオティクス・プレバイオティクス

腸内の善玉菌を増やし、腸内フローラのバランスを整えることで、腸の炎症を軽減し、消化機能をサポートします。

ビタミン・ミネラル補給

IBDによって栄養吸収が阻害されると、ビタミンやミネラルが不足しがちです。特にビタミンB12(コバラミン)は、小腸で吸収される重要なビタミンであり、その不足は症状を悪化させる可能性があります。吸収障害が見られる場合には、注射やサプリメントでの補給が必要になります。

継続的なケアと二人三脚の管理が、快適な毎日への道

慢性腸疾患は、残念ながら完治が難しい慢性の病気です。しかし、適切な治療と継続的な管理を行うことで、症状をコントロールし、愛犬が元気に、そして快適な毎日を送ることが十分に可能です。

また、再発しやすい病気でもあるため、症状が落ち着いてからも、以下のような継続的なケアと定期的な体調チェックが非常に重要になります。

- 定期的な血液・便検査:

炎症の数値や栄養状態、腸内環境の変化をモニタリングします。 - 薬の見直しや調整:

症状の波や体調の変化に応じて、薬の種類や量を獣医師と相談しながら調整します。 - 食事の再評価:

体調や便の状態を見ながら、最適な食事療法を継続・調整していきます。 - 体重・排便状況のチェック:

ご自宅での日々の記録が、獣医師が治療計画を立てる上で非常に役立ちます。便の回数、量、硬さ、色などを細かく観察しましょう。

まとめ

犬の慢性腸疾患は、愛犬にとってつらい症状を引き起こす病気ですが、早期に気づき、獣医師と飼い主さんが二人三脚でしっかりと治療・管理を行うことで、その症状をコントロールし、愛犬が豊かな生活を送ることができます。

「最近お腹の調子がずっと悪いな…」

「食欲があるのに痩せてきた気がする」

「下痢が続いている…」

など、気になることがあれば、どうか一人で悩まずに、お早めに当院にご相談ください。

あなたの愛するワンちゃんの健やかな毎日を、わたしたち獣医療チームが全力でサポートさせていただきます。

注意

非常に似たような症状を呈する病気として、「リンパ管拡張症」や「消化器型リンパ腫」などが挙げられます。

検査の結果次第では治療方針が変更になる場合がありますので、詳しくは獣医までお尋ねください。

犬・猫の膵炎(すいえん)とは

〜嘔吐・元気消失の背後にある、見過ごせない病気〜

「急に吐いた」「食べない」「元気がない」

そんな症状が見られたとき、考えたい病気の一つが膵炎(すいえん)です。

膵炎とは、膵臓(すいぞう)という臓器に炎症が起こる病気で、犬・猫どちらにも発症します。特に中高齢の動物に多く、放っておくと命にかかわることもあるため注意が必要です。

膵臓のはたらきと膵炎のメカニズム

膵臓は、胃や十二指腸の近くにある小さな臓器で、「消化」と「血糖コントロール」の2つの重要な役割を持っています。

| 外分泌機能 | 食べたものを消化するための酵素(リパーゼ・アミラーゼなど)を分泌します。 |

|---|---|

| 内分泌機能 | 血糖を調節するホルモン(インスリン・グルカゴン)を分泌します。 |

膵炎のメカニズム

本来、膵臓の消化酵素は「不活性な状態」で腸に送られ、腸内で初めて働くようになっています。これは、膵臓自身が消化されないようにするための大切な仕組みです。

しかし膵炎では、何らかのきっかけでこの仕組みが破綻し、以下のような異常が起こります。

- 消化酵素(とくにトリプシン)が膵臓内で異常に活性化

- 膵臓の組織を“自己消化”し、強い炎症が起こる

- 炎症が広がると、脂肪壊死や全身性の炎症反応(SIRS)を引き起こす

重度の場合は、多臓器不全やDIC(播種性血管内凝固)など命に関わる状態に進行することもあり、早期の対応が重要です。

膵炎の症状と見逃しやすいサイン

犬・猫どちらにも膵炎は起こり得ますが、猫では症状がわかりにくいことが多く、見逃されやすい傾向にあります。

主な症状は以下のとおりです。

- 繰り返す嘔吐や下痢

- 食欲の低下や拒食

- うずくまって動かない、元気がない

- お腹を痛がる(腹痛)

- 体重減少

- 毛づやの悪化

- 発熱(特に犬)

「なんとなく不調が続く」「高齢で寝ている時間が増えた」などのあいまいなサインから始まることもあります。

急性膵炎と慢性膵炎のちがい

膵炎は大きく分けて、急性膵炎と慢性膵炎があります。

急性膵炎

- 突然、激しい炎症が起こるタイプ

- 嘔吐や腹痛、元気消失など急性の強い症状を示す

- 重症化すると命に関わる危険もあります(多臓器不全・敗血症・DICなど)

- 肥満や高脂肪食、代謝性疾患(クッシング症候群、糖尿病など)、薬剤などが誘因

慢性膵炎

- 徐々に膵臓の機能が損なわれていく慢性的な炎症

- 嘔吐や食欲不振などが軽く出たり消えたりする

- 進行すると膵外分泌不全(消化不良・体重減少など)や糖尿病を合併することも

- 猫で多く、IBD(炎症性腸疾患)や胆管炎と併発する「三臓器炎」の一部として起こることもあります

膵炎の原因とリスク因子

膵炎は多因子性の病気で、いくつかの要因が組み合わさって発症することがあります。

| リスク因子 | 内容 |

|---|---|

| 高脂肪食・高脂血症 | 血中の脂質が増えると膵臓の血流が悪化し、炎症を起こしやすくなります。 |

| 肥満 | 消化酵素の分泌を促進し、膵臓への負担を増やします。 |

| 内分泌疾患 | クッシング症候群・糖尿病・甲状腺機能低下症などが関与します。 |

| 薬剤 | ステロイド、アザチオプリン、利尿剤(フロセミド)などが関係することも。 |

| 胆道系疾患 | 胆管の閉塞や炎症が膵管に波及し、膵液の流れが妨げられることで膵炎に。 |

| 外傷・手術 | 外科処置や麻酔、打撲によって膵臓が起こる場合も。 |

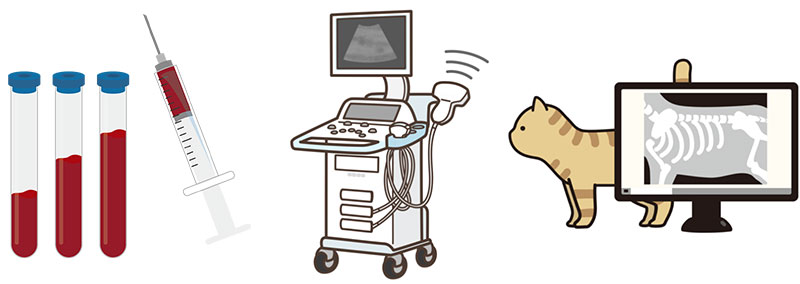

膵炎の診断と検査

膵炎は、ひとつの検査だけで確定するのが難しく、複数の検査を組み合わせて診断します。

Spec cPL / fPL

犬・猫用それぞれの「膵特異的リパーゼ」を測る血液検査。膵炎の可能性を評価するうえで有用です。

CRP

炎症の強さを示す血液マーカー。膵炎以外の病気でも上昇しますが、重症度の目安に使います。

超音波検査

膵臓の腫れ、浮腫(低エコー)、周囲の脂肪の炎症(高エコー)、腸管の異常などを観察します。

レントゲン検査

膵臓自体は写りづらいですが、異物や腸閉塞などの他疾患との鑑別に用います。

その他(特に猫)

FIV/FeLV、IBD、胆道疾患、TLI(膵外分泌機能)などの関連疾患も同時に調べることがあります。

膵炎の治療

膵炎に対する特効薬は存在しません。 治療の基本は、膵臓を休ませること、そして全身状態の安定を図ることです。

| 治療法 | 目的・効果 |

|---|---|

| 点滴(輸液) | 脱水の改善、酵素濃度の希釈、血流維持により膵臓の炎症を抑える |

| 制吐薬 | 吐き気を抑え、栄養の確保や回復を助けます |

| 鎮痛薬 | 強い腹痛があるため、疼痛管理が重要(特に犬) |

| 抗生剤 | 感染が疑われる場合に使用されます |

| 食事療法 | 低脂肪・高消化性の療法食を使用。可能であれば早期に食事を再開します。 |

| 補助療法 | 状況に応じて、消化酵素補充や腸・肝機能のサポートなどを併用します。 |

再発・慢性化を防ぐための生活管理

膵炎は再発しやすく、慢性化しやすい病気です。日常の管理がとても大切です。

食事管理

脂肪分の多い食べ物や、人の食べ物は与えず、獣医師が勧める療法食を続けましょう。

体重管理

肥満は大きなリスク因子です。適正体重を維持しましょう。

定期健診

血液検査やエコー検査で、膵臓や他臓器の変化を早期に発見できます。

ストレス対策(猫)

環境変化・通院などのストレスが悪化の引き金になることがあります。静かな生活環境を心がけましょう。

このような症状があるときは、すぐにご相談ください

- 吐く・下痢をする

- 食べない・元気がない

- お腹を触ると嫌がる

- 体重が減ってきた

- 高齢でなんとなく不調が続く

膵炎は、「少し元気がない」といったあいまいなサインから始まることもある病気です。早期発見・早期治療によって、重症化を防ぎ、大切なご家族の命を守ることができます。

嘔吐・下痢について

症状の重症度チェック

犬や猫の嘔吐や下痢は、軽い胃腸の不調から、命にかかわる病気まで、さまざまな原因が関係しています。「少し様子を見ても大丈夫かな…」と思っていても、実は重症化のサインが隠れていることもあります。

以下の表で、今の症状がどの程度かをチェックしてみましょう。

| 症状 | 軽度 | 中等度 | 重度 |

|---|---|---|---|

| 嘔吐の回数 | 1〜2回で止まる | 3回以上・続いている | 何度も吐く・止まらない |

| 下痢の様子 | 軟便・少し水っぽい | 水っぽい便が続く | 血便・黒色便 |

| 食欲・飲水 | 少し減ったが食べる | あまり食べない | 全く食べない |

| 元気 | 普段通り動く・遊ぶ | なんとなく元気がない | ぐったり・動かない |

| その他の様子 | 特に変わりなし | 軽い腹痛・微熱 | 強い痛み・高熱など |

軽度の場合は、食事量の調整や十分な休養でおさまることもありますが、2〜3日続くようであれば診察をおすすめします。

また、生後半年未満の子や高齢・持病がある子は、軽度でも早めにご相談ください。中等度以上の症状がある場合は、できるだけ早めの受診が必要です。

主な検査と目的

嘔吐や下痢の原因は非常に多く、見た目だけで正確な判断をするのは難しいことがあります。 そのため、状態に応じて検査を組み合わせ、体の中で何が起きているかを調べます。

身体検査

発熱・脱水・お腹の痛みなどの確認

血液検査

炎症・感染症・肝臓・腎臓・膵臓の状態

レントゲン

異物や腸閉塞・ガスの状態など

超音波検査

胃腸の動き・腫瘍・内臓の詳細

便検査

寄生虫・ウイルス・細菌・消化の状態

内視鏡検査

異物の除去・組織の病理検査など

わんちゃん・ねこちゃんへの負担を最小限にしながら、必要な情報を得られるよう工夫しています。

犬・猫の便スコアの一般的な基準

便検査は、下痢の原因や寄生虫の有無を調べ、目に見えない病気を早期に発見するのに非常に有用な検査です。

| 1:硬すぎる | 小さくてコロコロ、乾燥している。便秘気味。 |

|---|---|

| 2:やや硬い | しっかりした形で持てる。やや乾燥ぎみ。 |

| 3:理想的(正常範囲) | バナナ状で適度な硬さ。手で持っても崩れない。 |

| 4:やや柔らかいが良好 | 形はあるが、少し押すと潰れる程度。健康的な便の範囲内。 |

| 5:軟便 | 形が不完全で、柔らかくべたつく。腸の不調が疑われる。 |

| 6:下痢状 | 形がなく、泥状。吸収不良や感染などの可能性。 |

| 7:水様便 | 完全な下痢。緊急に病院受診が必要なレベル。 |

日頃から健康な状態の便の形状や回数を把握しておくと、「ちょっといつもと違うかな?」のサインにすぐに気づくことができます。

よくある原因とケース

「ちょっと変なものを食べたかも…」「最近ストレスが多かったかも?」など、 日常の小さな変化がきっかけで嘔吐や下痢を起こすこともあります。

もちろん、病気が隠れていることもあるため、見極めが大切です。

| 分類 | 具体例 |

|---|---|

| 食べ物 | 食べすぎ、慣れないもの(草・おやつ・ゴミ) |

| ストレス | 来客、引っ越し、雷など |

| 感染症 | ウイルス(パルボ・コロナなど)、細菌(サルモネラなど) |

| 寄生虫 | 回虫、ジアルジア、コクシジウム |

| 異物誤飲 | おもちゃ、ひも、石など |

| 膵炎 | 高脂肪の食事、中高齢犬、肥満傾向 |

| 中毒 | チョコレート、玉ねぎ、薬剤など |

| 腫瘍 | 高齢動物では腫瘍による嘔吐・下痢も考慮 |

| ホルモン疾患 | アジソン病、甲状腺機能異常など |

思い当たることがあれば、ぜひ診察時にお伝えください。診断のヒントになります。

治療について

治療は、原因や重症度によって異なります。以下は代表的な治療の一例です。

| 状態・原因 | 主な治療内容 |

|---|---|

| 軽い胃腸炎 | 絶食・絶水の管理、整腸剤、食事療法 など |

| 脱水がある場合 | 点滴(皮下点滴または静脈点滴)による水分・電解質補正 など |

| 感染症(細菌・ウイルス) | 抗生物質、制吐剤、整腸剤、免疫サポート など |

| 寄生虫感染 | 駆虫薬の投与 など |

| 異物誤飲 | 嘔吐誘発、内視鏡または開腹手術による異物除去 など |

| 膵炎や内臓疾患 | 対症療法(制吐剤、鎮痛剤、消化酵素など)と食事管理 など |

| 中毒 | 活性炭の投与、解毒剤、点滴による代謝促進 など |

| 腫瘍 | 外科手術、内科的支持療法、必要に応じて専門医紹介 など |

治療にあたっては、動物の年齢・体調・性格などに配慮しながら、無理のない治療計画をご提案しています。

また、ご家族の皆さまとしっかり相談したうえで、最善の選択を一緒に考えていきます。

ご家族の皆さまへのメッセージ

嘔吐や下痢は、動物にとって比較的よくある症状ですが、原因によっては重症化するケースもあります。

軽い胃腸の不調であれば自然に回復することもありますが、感染症、異物の誤飲、膵炎、内臓疾患などが背景にある場合は、早めの対応が必要です。

また、子犬・子猫や高齢のわんちゃんねこちゃんでは、脱水や電解質の異常が短時間で進行しやすく、注意が必要です。「元気があるから大丈夫かな」と思っても、体の中では負担がかかっていることもあります。

少しでも気になる症状がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。適切なタイミングで診察を受けることで、重症化を防ぎ、大切なご家族の健康を守ることができます。

犬と猫の胆泥症(たんでいしょう)

ー 早期発見と適切なケアが、未来を守ります ー

「うちの子、健康診断で“胆泥”って言われたけど、何のこと?」

「最近、なんだか食欲がなくて吐くことも…もしかして病気?」

そんな不安を感じている飼い主さんへ。もしかすると、胆泥症(たんでいしょう)が関係しているかもしれません。

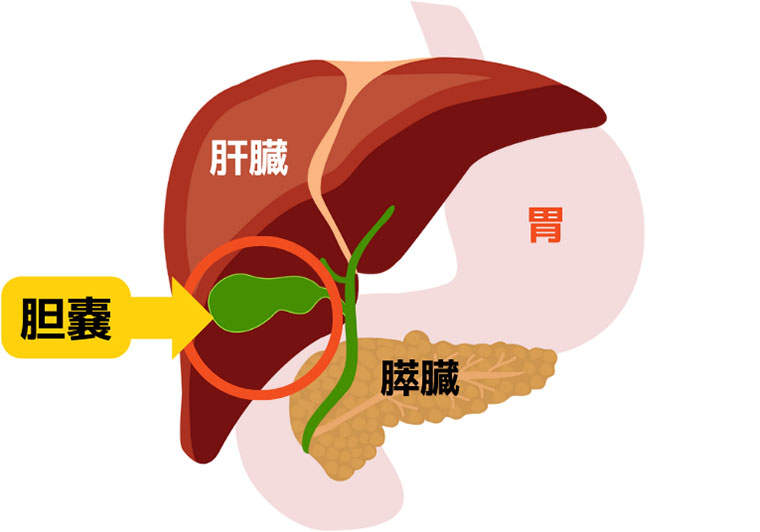

胆泥症とは?

胆泥症とは、胆汁が泥のように濃くなって胆のうにたまる状態を指します。

胆汁(たんじゅう)は肝臓で作られる消化液で、脂肪の消化吸収に関与しています。

通常はサラサラした液体状ですが、何らかの原因で胆のう内に長く滞留したり、成分バランスが崩れたりすると、粘性が高まり“胆泥”と呼ばれる濃厚な沈殿物ができるのです。

初期の胆泥症は無症状のことが多く、健康診断で偶然発見されることも珍しくありません。

しかし、進行すると胆のう炎や胆のう粘液嚢腫(ねんえきのうしゅ)を引き起こし、重篤な場合には胆のう破裂による急性腹膜炎へと進展する可能性もあります。

胆のうとは?

胆のうは、肝臓の下にある小さな袋状の臓器で、胆汁を一時的に貯蔵しています。食事のたびに収縮し、胆汁を小腸へ送り出すことで、脂肪の消化を助けます。

しかし、胆のうの運動が鈍ったり、胆汁の粘度が高まると、胆汁の排出がうまくいかず、泥状の胆泥が溜まりやすくなってしまいます。

胆泥ができる原因

胆泥症の発症には、複数の要因が関わっていると考えられています。

胆のう運動機能の低下(胆汁うっ滞)

胆のうの収縮が不十分なことで、胆汁が滞留しやすくなります。長時間の絶食や活動量の低下が原因になることもあります。

胆汁成分のバランス変化

胆汁は水分、胆汁酸、リン脂質、コレステロール、ビリルビン、ムチンなどで構成されており、これらの比率が崩れると、粘性が増して胆泥化します。

内分泌疾患

クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)や甲状腺機能低下症などは、胆のう運動の低下や脂質代謝異常を招き、胆泥形成を助長します。

高脂血症・肥満

血中の脂質(コレステロールや中性脂肪)が高いと、胆汁中の脂質濃度が上がり、粘性が増す原因となります。

高脂肪食や不適切な食事

高カロリー・高脂肪な食事は胆汁の性状に影響を与え、胆泥形成のリスクを高めます。

加齢

中高齢の犬で多く見られる傾向があります。加齢による胆のう機能の低下や基礎疾患の併発が関係していると考えられています。

猫の場合

猫での胆泥症の報告は犬より少ないものの、肥満・高脂血症・胆管肝炎(胆管炎)などを背景に胆泥が見られることがあります。

猫の胆汁は粘性が低く胆泥が形成されにくいとされますが、胆管閉塞や肝胆疾患がある場合は注意が必要です。

見られる症状

初期の胆泥症は無症状ですが、進行すると以下のような症状が現れることがあります

- 食欲不振

- 嘔吐

- お腹を痛がる様子(腹部痛・触られるのを嫌がる)

- 元気がない・活動量の低下

- 黄疸(目の白目や皮膚が黄色くなる)

※上記の症状が出ている場合、すでに胆のう炎や胆のう粘液嚢腫、胆のう破裂の危険がある状態です。早めの受診が必要です。

診断方法

胆泥症の診断は以下のような検査を組み合わせて行います。

腹部超音波検査(エコー)

胆のう内の胆泥の有無・量・沈殿の形状(浮遊性か固着しているか)、胆のう壁の厚さ、胆管の拡張、粘液嚢腫の所見などを評価します。

血液検査

- ALT(GPT)、ALP、GGT、T-Bil:肝機能や胆道の状態を反映

- CRP(C反応性タンパク):炎症の有無を確認

- 脂質代謝の指標:高脂血症の有無をチェック(総コレステロール、中性脂肪)

必要に応じて胆汁培養検査(胆のう穿刺吸引が可能な場合)や、凝固系検査(外科的介入が必要なとき)も行います。

治療と管理

胆泥症の治療は、その重症度や症状の有無によって異なります。

1軽度・無症状の場合(経過観察)

- 定期的な超音波検査(3~6ヶ月ごと)

- 低脂肪・消化の良い食事への切り替え

- 肝機能サポートサプリメント

- 胆汁の流れを促す療法食

この段階では投薬を行わないこともありますが、定期的なモニタリングが重要です。

2中等度以上・症状がある場合

- 利胆薬

→ 胆汁の流れを促進し、胆汁の粘性を低下させます。 - 抗生物質

→ 胆のう炎を併発している場合に使用(胆汁培養で感受性確認を行うことも) - 肝機能保護薬・消化管運動改善薬・制吐剤

→ 吐き気や消化器症状の緩和、炎症抑制を目的とします。

- 高脂血症の管理

→ 食事療法や脂質低下薬の使用を検討

3外科的治療(胆のう摘出術)

以下のような状態では、外科的介入(胆のう摘出)が必要になる場合があります

- 胆のう粘液嚢腫への進行(典型的な”キウイ状”のエコー像)

- 胆のう破裂・胆汁性腹膜炎

- 胆管閉塞(強い黄疸・胆管拡張)

- 合併する膵炎

手術の前には凝固系検査、腹部X線、全身状態の評価を必ず行い、安全性を確認します。

まとめ

胆泥症はすぐに命に関わる病気ではないものの、放置すれば重大な病態に発展する可能性がある疾患です。

特に中高齢期のわんちゃん・ねこちゃんでは、健康診断での偶発的な発見がきっかけとなることも多いため、定期的なエコー検査や血液検査が予防に直結します。

「胆泥があると言われた」

「最近、なんだか元気がない」

「うちの子もシニア期。病気の予防が大事だと思う」

そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。当院では、丁寧な画像診断ときめ細やかな内科管理により、わんちゃん・ねこちゃんの健やかな毎日をサポートしています。